Armand de Cerville, bibliophile sans fonction, ancien collectionneur de livres anciens.

Amis bibliophiles, bonjour.

Il existe une confusion tenace, y compris chez les amateurs les plus avertis, entre le lecteur et le bibliophile. Elle est compréhensible, presque excusable, mais profondément inexacte. Le lecteur cherche un texte ; le bibliophile, lui, vit dans un monde plus instable, fait d’éditions, de formats, d’états, de provenances, de manques surtout. Le lecteur peut fermer un livre. Le bibliophile, lui, ne ferme jamais vraiment sa bibliothèque.

C’est précisément pour cette raison que je décidai, un jour de décembre, de ne pas penser aux livres.

Je ne parle pas de ne pas lire — ce serait une facilité. Je parle de ne pas bibliophiler. De suspendre, volontairement, ce réflexe qui transforme chaque couverture en interrogation, chaque tranche en hypothèse, chaque odeur de papier en datation approximative. Une journée entière sans cotes, sans catalogues, sans variantes, sans cette petite voix intérieure qui murmure : exemplaire intéressant, mais…

Cette décision n’avait rien d’héroïque. Elle relevait au contraire d’un épuisement discret, propre aux pratiques obsessionnelles qui ne disent jamais leur nom. Car la bibliophilie n’est pas seulement un plaisir : elle est aussi un sortilège. Un enchantement durable, certes, mais contraignant, exigeant, parfois tyrannique.

Je choisis le 25 décembre.

Non pour des raisons spirituelles ou familiales — je laisse ces considérations à d’autres — mais parce que ce jour-là offre une excuse parfaite. Les librairies sont fermées. Les ventes inexistantes. Les bibliothèques inaccessibles. Le monde bibliophilique, institutionnellement parlant, est à l’arrêt. Ce n’est pas un renoncement héroïque : c’est une abstinence facilitée.

Dès le matin, je compris que l’exercice serait plus difficile que prévu.

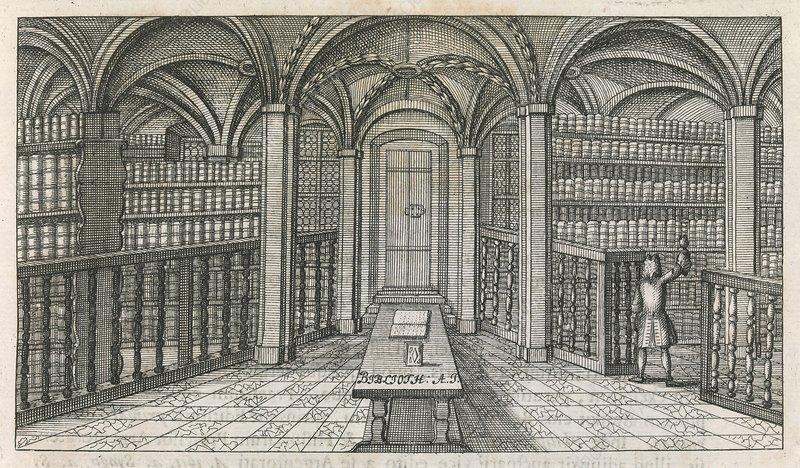

Mon regard, habitué à parcourir les rayonnages comme un inventaire mental, s’y posa malgré moi. In-folio en bas, in-octavo au centre, brochures à part. Chaque place racontait une histoire. Je détournai les yeux. Il ne s’agissait pas de renier cette organisation — elle était rationnelle, historiquement fondée — mais de ne pas la commenter intérieurement.

Je traversai la pièce sans m’arrêter. Premier renoncement.

Le lecteur, à ce stade, aurait ouvert un livre. Par plaisir, par curiosité. Le bibliophile, lui, aurait commencé par vérifier l’édition, l’état, la reliure, peut-être même la provenance. Je refusai les deux. Pas de lecture compensatoire. Pas de subterfuge. Cette journée devait être vide de livres, non remplie autrement.

Je préparai un café. Le bruit familier de la cuillère contre la porcelaine me rappela que le monde continuait d’exister sans papier ancien. Cette pensée, anodine en apparence, produisit un soulagement inattendu.

Pourtant, les réflexes revenaient.

Un carton, posé près d’un mur, contenait des ouvrages récemment acquis, encore non catalogués. En temps normal, je n’aurais pas supporté cette indétermination plus de quelques heures. Un livre non décrit est un livre inquiet. Je passai devant sans l’ouvrir. Deuxième renoncement.

À ce moment précis, mon téléphone vibra.

Un message d’un ami bibliophile de longue date. L’un de ceux avec qui l’on ne s’écrit jamais pour rien. Objet du courriel : « Acquisition possible — avis ? »

Je n’ouvris pas le message. Mais l’aperçu suffisait : une vente à venir, probablement confidentielle, un livre « intéressant », peut-être même « très juste ». Je connaissais le vocabulaire. Il activait immédiatement tout ce que je m’étais promis de suspendre : la comparaison mentale, la projection, l’évaluation silencieuse.

Je posai le téléphone face contre table.

Ce fut, paradoxalement, l’une des plus grandes tentations de la journée. Car le bibliophile ne craint pas tant la perte que le retard. Ne pas savoir tout de suite, ne pas répondre, ne pas être dans la boucle : voilà ce qui inquiète. J’acceptai cette inquiétude comme on accepte une gêne passagère. Le livre pouvait attendre. La vente aussi. L’année suivante déciderait.

Je sortis.

Dans la rue, les vitrines étaient closes. Aucun étalage de livres anciens, aucun présentoir de catalogues. Le bibliophile urbain se nourrit habituellement de ces stimulations visuelles : dos alignés, typographies anciennes, promesses de rareté. Ce jour-là, rien. Le monde conspirait avec ma résolution.

Je marchai longtemps. Sans but. Le lecteur aurait emporté un volume. Le bibliophile, lui, n’emporte jamais rien au hasard : il choisit, il compare, il anticipe. Je n’emportai rien.

À mesure que la journée avançait, une sensation étrange s’installait : une légèreté cognitive. L’absence de livres ne produisait pas un manque, mais un silence intérieur. Plus besoin de se souvenir de ce que je possédais, de ce que je cherchais, de ce qui me manquait. Car la bibliophilie, contrairement à la lecture, est structurée par le manque. Toujours un volume absent, une édition introuvable, un exemplaire imparfait.

Ce jour-là, rien ne manquait.

De retour chez moi, une autre tentation surgit, plus sournoise, plus contemporaine.

Sans y penser vraiment, je pris mon téléphone. Le geste était machinal. Je n’ouvris pas une application de lecture, mais un réseau social. Très vite, l’icône familière apparut : Le Coin du bibliophile. Groupe bien connu, lieu d’échanges attentifs, de découvertes partagées, d’observations souvent fines sur les livres, leurs états, leurs histoires.

Je n’avais aucune intention d’y participer. Simplement regarder. Peut-être accorder un signe d’approbation discret, reconnaître la justesse d’une remarque, la qualité d’une présentation. Un geste sans conséquence apparente. Mais je compris aussitôt le piège : liker, c’était déjà bibliophiler. C’était valider, commenter intérieurement, comparer.

Je refermai l’application.

Ce refus-là fut presque plus difficile que les autres, car il n’impliquait aucun savoir, aucune expertise particulière. Il relevait de la simple appartenance. Or la bibliophilie est aussi une communauté, faite de regards partagés, de discussions patientes, d’un plaisir commun à observer et comprendre les livres. S’en extraire, même pour une journée, produit une sensation de léger décrochage social. Je l’acceptai.

Je pensai alors à cette distinction essentielle : le lecteur peut être rassasié ; le bibliophile, jamais. Il accumule, certes, mais surtout il projette. Il vit dans l’avenir hypothétique de la découverte. Suspendre cette projection, même pour un jour, revenait à interrompre un sortilège ancien.

Je déjeunai sans lire. Sans même consulter un journal. Le texte imprimé, sous toutes ses formes, devait rester à distance. Ce n’était pas une défiance envers l’écrit, mais une trêve.

L’après-midi fut le moment le plus délicat.

C’est l’heure où, habituellement, je consulte des catalogues anciens. Non pour acheter, mais pour comprendre. Le catalogue est, pour le bibliophile, un genre littéraire autonome. Il se lit comme un roman de bibliothèques dissoutes. Renoncer à cela revenait à se priver d’un plaisir profond, mais aussi d’un outil de maîtrise.

Je résistai.

Je fis autre chose. Des gestes sans mémoire. Ranger, nettoyer, classer des objets qui n’étaient pas des livres. Cette substitution était révélatrice : le bibliophile aime l’ordre, mais il l’exerce presque exclusivement sur le papier imprimé. Appliquer cette rigueur ailleurs produisit un effet de décalage salutaire.

Puis survint la tentation la plus intime.

Mon navigateur, ouvert depuis la veille, affichait encore un onglet : un ancien article de bibliophilie.com. L’un de ceux que je connaissais presque par cœur. J’avais envie de le relire, non comme un lecteur, mais comme on se rassure en retrouvant une voix familière. Ce n’était pas une recherche. Pas une analyse. Juste une fréquentation.

Je compris alors que le danger n’était pas le livre, mais le regard bibliophilique. Relire cet article aurait immédiatement déclenché des associations : tel exemple, telle référence, tel souvenir d’un exemplaire vu autrefois. J’hésitai longtemps. Puis je fermai l’onglet.

Ce renoncement-là fut le plus révélateur. Même le discours sur la bibliophilie peut réactiver le sortilège.

En fin d’après-midi, une tentation plus subtile apparut encore. Penser aux livres sans les toucher. Reconstituer mentalement une édition, comparer des états, se souvenir d’un exemplaire vu autrefois. Je dus m’imposer une règle plus stricte encore : ne pas penser aux livres, pas même en creux.

Ce fut la partie la plus difficile.

Car la bibliophilie n’est pas seulement une pratique matérielle ; c’est une forme de rumination savante. Elle envahit les interstices de la pensée. L’en empêcher revenait à observer, avec une certaine lucidité, l’ampleur de son emprise.

Le soir venu, je compris enfin ce que je m’étais offert.

Non pas un jour sans livres — formulation trompeuse — mais un jour sans responsabilité bibliophilique. Plus besoin de veiller, de conserver, de projeter, de transmettre. Les livres pouvaient attendre. Ils avaient attendu des siècles. Ils survivraient à vingt-quatre heures d’indifférence volontaire.

Cette pensée n’était pas une trahison. Elle était, au contraire, une marque de confiance.

Je rentrai chez moi. La bibliothèque était là, intacte, silencieuse. Elle ne me reprochait rien. J’évitai de m’y attarder. Minuit approchait. La journée touchait à sa fin.

À l’instant précis où le jour changea, je ressentis une chose inattendue : le désir de ne rien reprendre immédiatement. De prolonger, quelques heures encore, cet état de suspension. Comme si la bibliophilie, privée un instant de son pouvoir, avait perdu de sa capacité d’enchantement coercitif.

Le lendemain, bien sûr, je retrouvai mes habitudes. Les livres, leurs défauts, leurs promesses. Rien n’avait changé. Et pourtant, quelque chose s’était déplacé.

Je savais désormais qu’il était possible — rare, difficile, mais possible — de faire à la bibliophilie ce qu’elle ne fait jamais à ses adeptes : lui fixer une limite temporelle. Non par renoncement, mais par lucidité. Un cadeau fait à soi-même, sans témoin, sans rituel.

C’est peut-être cela, au fond, que ce jour particulier m’a appris : la bibliophilie est un art exigeant, parfois dévorant, et c’est précisément pour cette raison qu’elle mérite, une fois l’an, d’être suspendue. Non pour être affaiblie, mais pour être rendue à sa juste place.

Un sortilège, lorsqu’on sait s’en libérer un instant, redevient un plaisir.

GUILDE · MS · INT · XXV · s.l. · s.d.

bonne nouvelle année au (re)nouveau blog, et à son rédacteur !

Texte aussi beau que juste. Un grand merci et un joyeux Noël