par Alcide Raturon, voyageur de la Guilde des Bibliopolicés, enquêteur temporel

Amis bibliophiles, bonjour.

Il arrive qu’un livre entre dans votre bibliothèque sans fracas, sans éclat, presque à pas feutrés, comme s’il s’excusait d’avoir traversé les siècles sans gloire. Ce fut le cas de ce petit in-12 parisien, relié en veau fauve, d’une teinte aujourd’hui adoucie par l’usage, à peine rehaussé de filets si effacés qu’ils semblaient vouloir se dissoudre dans le cuir. La tranche était mouchetée, le dos fatigué mais honnête, et les nerfs, bien que tassés, tenaient encore leur promesse d’ordre.

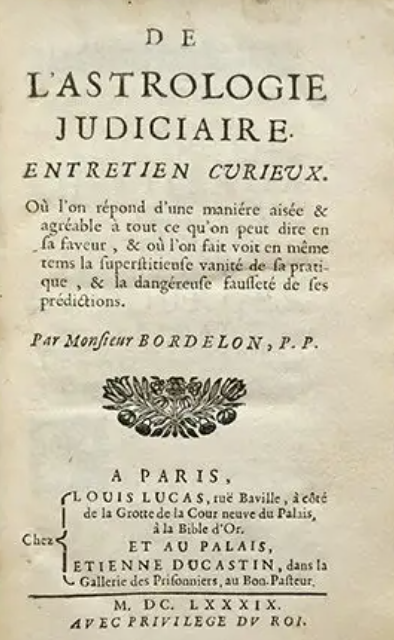

Sur la page de titre, sans faste ni prétention, on lisait : Entretiens curieux sur l’astrologie judiciaire, par Laurent Bordelon, Paris, 1689. Rien, à première vue, qui appelât l’émerveillement. Un ouvrage parmi tant d’autres, né de cette fin de règne de Louis XIV où l’esprit mondain aimait encore jouer avec les restes de la superstition, feindre d’y croire pour mieux s’en moquer. Un livre de conversation, plus destiné à distraire qu’à instruire, que l’on imagine aisément posé sur une table de salon, feuilleté entre deux visites.

Je le plaçai sur mes étagères sans cérémonie, entre un traité de théologie morale et un roman sentimental du XVIIIᵉ siècle. Il semblait y trouver naturellement sa place, discret, presque honteux. Et pourtant, ce volume recelait une autre richesse, plus profonde, plus grave, que je ne soupçonnais pas encore : il contenait la mémoire des lignées humaines qui l’avaient porté.

Non seulement leurs noms, griffonnés à la hâte ou inscrits avec soin, mais aussi leurs empreintes les plus infimes — poussières de peau, fibres textiles, cheveux perdus, pétales oubliés. Ce livre n’était plus seulement un texte : il était devenu, au fil du temps, une bibliothèque de vies.

J’entrepris donc d’en retracer l’histoire, en croisant ce que me livraient les archives visibles — ex-libris manuscrits, mentions marginales, papiers collés, signets — et ce que suggérait une lecture matérielle plus contemporaine, attentive aux traces biologiques que le papier, la couture et la reliure avaient pu conserver. Non pour transformer l’ouvrage en objet de laboratoire, mais pour l’écouter autrement, en admettant que les livres, comme les maisons anciennes, gardent quelque chose de ceux qui les ont habités.

Ce fut une enquête lente, patiente, presque méditative. Chaque étape révélait une présence, parfois une lignée, parfois seulement un corps anonyme passé là, laissant derrière lui une trace si ténue qu’elle en devenait poignante.

La première inscription, presque fondatrice, se trouvait sur la garde blanche. À l’encre brune, légèrement passée, mais encore lisible, on pouvait lire : De la main de J.-B. Ch…, conseiller au Parlement de Paris, 1690.

L’écriture était large, assurée, d’une régularité que l’on imagine née d’années de sentences et de délibérations. Cette graphie, sûre d’elle-même, n’était pas celle d’un amateur hésitant, mais celle d’un homme rompu à l’autorité du texte.

Les registres du Parlement de Paris mentionnent en effet, à cette époque, un Jean-Baptiste Ch…, reçu conseiller dans les années qui suivirent immédiatement la publication du Bordelon. Il n’était pas rare que ces magistrats, formés à la rigueur du droit, goûtent les ouvrages traitant de superstitions, non pour y adhérer, mais pour les démonter, s’en divertir ou en mesurer les dangers.

Je l’imaginais aisément, dans son cabinet lambrissé, feuilletant ces Entretiens curieux, souriant des folies astrologiques qu’il condamnait peut-être en public, mais qu’il tolérait en privé comme un divertissement inoffensif. Le livre devait l’accompagner, posé sur un pupitre, manipulé d’une main distraite, consulté sans dévotion.

Sous une lumière rasante, la couture révélait en outre des fibres sombres, piégées dans le fil et la colle. Leur examen ne permettait aucune certitude formelle, mais livrait des fragments d’ADN ancien, trop lacunaires pour une identification, suffisamment persistants toutefois pour suggérer une fréquentation prolongée et répétée par un même corps. Ici, l’ex-libris manuscrit et la matière silencieuse du livre semblaient se répondre, sans s’annuler.

Le volume demeura dans cette famille jusqu’au milieu du XVIIIᵉ siècle. Un signet de soie rouge, usé jusqu’à la corde, pend encore aujourd’hui à la gouttière. Sa couleur, jadis vive, s’est adoucie, mais il garde la souplesse des objets souvent manipulés. Ce détail me conduisit aux inventaires après décès d’un petit-fils du conseiller, mort en 1758, où figure la mention laconique : « divers livres de philosophie et d’astrologie, trois livres ».

Il serait vain de prétendre une certitude, mais tout porte à croire que mon Bordelon figurait dans ce modeste ensemble. Les fibres mêmes du signet, examinées à leur tour, livraient des traces mêlées, plus variées, suggérant une manipulation plurielle. Rien qui permette un nom, encore moins une identité précise, mais suffisamment pour évoquer une circulation familiale du volume. Peut-être la main d’une épouse curieuse, d’une fille intriguée par ces entretiens qu’on lui disait frivoles.

Ce signet, usé par deux générations, devenait ainsi la matérialisation d’un héritage discret : un livre transmis sans solennité, mais conservé sans rupture.

Puis vint la Révolution.

Dans un cahier d’inventaire daté de la fin de 1793, après l’entrée en vigueur de l’an II, je trouvai mention d’une saisie opérée dans la maison d’un descendant de la famille : « Plusieurs ouvrages de superstition et d’astrologie, confisqués au profit de la Nation. »

Mon Bordelon fut sans doute du nombre. Sur la garde, une nouvelle inscription s’ajoute alors, à la plume sèche et nerveuse : « C. Lefort, citoyen, an II. »

L’écriture tranche avec la précédente. Plus anguleuse, plus pressée, elle dit l’urgence, l’époque, la rupture. Lefort n’était pas un noble, mais un clerc républicain, peut-être employé à l’administration locale. Le livre, naguère divertissement d’un magistrat, devenait l’accessoire d’un citoyen. Il n’était plus lu pour son contenu, mais pour ce qu’il représentait : un vestige de l’Ancien Régime à retourner contre lui-même.

Sur la marge de la page 47, un gribouillis rageur : « À bas les tyrans ! » Lefort ne lisait pas Bordelon, il l’utilisait. Et sous la tranche, pris dans la colle ancienne, un cheveu brun subsistait encore. Trop dégradé pour toute analyse précise, il livrait néanmoins des marqueurs évoquant des lignées fréquemment rencontrées dans l’Ouest de la France, sans qu’il soit possible d’aller au-delà de cette simple indication. Une trace, rien de plus, mais suffisante pour ancrer ce passage révolutionnaire dans un corps réel.

Le XIXᵉ siècle offrit au Bordelon un tout autre destin. Il réapparut dans une bibliothèque bourgeoise, soigneusement ordonnée. Sur le contreplat, un bel ex-libris gravé annonçait : Bibliothèque de Mme Louise D…, entouré de volutes romantiques. L’ouvrage avait été relu, peut-être relié à nouveau, traité avec une attention mêlée de pudeur.

Dans les marges, au crayon, quelques notes pieuses tentaient de moraliser le texte, comme si la lectrice éprouvait le besoin de se justifier face à ces entretiens frivoles. Mais surtout, entre deux pages, reposait une fleur séchée : une violette, fragile, miraculeusement conservée.

Ce pétale, toujours pris entre les feuillets, portait encore du pollen. À quoi bon chercher à déterminer son origine botanique précise ? Ce qui comptait, c’est le geste. Une femme du XIXᵉ siècle avait glissé là un fragment de nature, transformant ce vieux Bordelon en album intime. Les traces matérielles relevées sur la fleur — pollen, particules cutanées mêlées — suggéraient un contact direct, répété, presque affectueux. Ici, la matière parlait moins d’identité que d’attachement.

Le XXᵉ siècle, lui, fut brutal. Sur la garde, à peine visible, une mention au crayon subsistait : « Verdun, 1916. » Rien de plus. Le livre avait accompagné un soldat, peut-être comme lecture de hasard, peut-être comme talisman. La reliure porte encore les stigmates de cette période : cuir taché, légèrement gonflé, comme s’il avait connu l’humidité des tranchées.

Des particules de terre, incrustées dans les plis du cuir, présentaient une composition minérale correspondant aux sols argileux et crayeux de l’Est français. Rien qui permette d’affirmer, mais suffisamment pour rendre cette mention crédible. L’ADN retrouvé à cette étape était fragmentaire, mêlé, anonyme. Le Bordelon avait traversé la guerre comme tant d’hommes : sans laisser de nom, mais en survivant.

Après 1945, le volume finit sur un marché de province. À l’encre bleue, sur la garde, on lit encore : « J’ai trouvé ce livre à Reims, 1948. » L’écriture est jeune, enthousiaste. Le papier, lui, porte la trace d’un usage quotidien : pages cornées, annotations, transport répété. Un étudiant curieux, sans doute, l’avait sauvé sans en mesurer la portée.

Aujourd’hui, ce petit in-12 repose sur mes étagères. Quand je le prends, je ne lis pas seulement Bordelon. Je lis les noms, les gestes, les silences. Je sais que dans ses fibres demeurent encore des fragments invisibles des corps qui l’ont touché.

Ce livre n’est ni rare, ni précieux. Mais il est unique, parce qu’il porte en lui plusieurs vies humaines, que j’ai pu reconstituer par la rencontre patiente des archives et de la matière.

Ainsi la bibliophilie s’élargit : elle ne se contente plus de collectionner des textes, elle recueille des existences. Mon Bordelon n’est pas seulement un témoin de 1689. Il est la bibliothèque d’une famille, d’une Révolution, d’une femme romantique, d’un soldat, d’un étudiant — et désormais, une part de moi.

Quand je referme ses pages, j’entends ces voix mêlées. La mémoire des mains me rappelle que les livres sont faits pour être lus, portés, touchés — et que, par eux, nous continuons de vivre les uns dans les autres.

Cote de conservation (Bibliothèque de la Guilde)

IGLI / CTR-LIG / BORD-1689-A

un livre (imaginé ?) rendu unique par ses diverses provenances, prestigieuses ou non, imaginées plus ou moins fidèlement, qui lui donne de l’épaisseur (qui ne se mesure pas en mm). Ce n’est pas si courant, en général les petits signes en question ne sont pas forcément conservés – les fleurs séchées, c’est bien joli et évocateur, mais ça tache les pages !!!

merci Hugues