Silas Deckard, Inspecteur du Département des Manuscrits Altérés (IGLI), division T – Temporalité.

Amis bibliophiles, bonjour.

Je me souviens encore de l’odeur : une poussière d’encre morte mêlée à la mousse tiède de la Seine, ce relent d’humus littéraire que seul un jardin normand, saturé de phrases trop longues et de silences pesants, peut faire exhaler dans le soir tombant.

Croisset. Juin 1879.

La mission portait un nom codé : Vortex Gustave.

L’objectif, volontairement imprécis, tenait en une ligne de l’ordre de service scellé :

Intercepter une version alternative de Bouvard et Pécuchet ayant réactivé une ligne bibliographique dormante. Risque de contamination scripturale élevé. Stabilisation impérative.

J’acceptai sans discuter. C’est la règle. Quand le passé commence à produire des livres qu’il n’est pas censé avoir écrits, on ne débat pas : on referme.

Je suis inspecteur au Département des Manuscrits Altérés, division T pour Temporalité, au sein de l’IGLI — Inspection Générale du Livre Imprimé. Mon travail consiste à intervenir là où les marges du temps deviennent trop bavardes. Là où l’histoire du livre menace de s’écrire toute seule.

Ce soir-là, mon passage s’ouvrit dans le grenier d’une librairie parisienne promise à la faillite, dissimulé derrière une armoire de reliures creuses. Je pris une longue inspiration. L’air du XIXᵉ siècle s’engouffra dans mes poumons comme une encre acide, épaisse, saturée de subordonnées.

I. Le malade de Croisset

La maison de Flaubert était plus silencieuse que dans mes souvenirs d’archives. Un silence actif, presque coupable. Les domestiques se déplaçaient à pas feutrés, comme si chaque planche du parquet pouvait dénoncer leur présence. Le romancier agonisait lentement, le foie en révolte depuis des mois. Par instants, il dictait encore à sa nièce Caroline ; le reste du temps, il relisait des épreuves sans vraiment les voir, l’œil vague, la phrase absente.

Je n’étais pas censé le rencontrer. Mon ordre précisait :

Repérer l’émergence d’un manuscrit non canonique, potentiellement copié dans une boucle fermée. Évaluer sa nocivité narrative. Éviter tout contact direct avec l’auteur-source.

Je m’étais fait passer pour un typographe de passage. Mains noircies de suie, vêtements râpés, quelques feuillets annotés en poche pour la vraisemblance. Un jardinier m’avait laissé entrer sans poser de question — la fin de Flaubert était déjà inscrite dans la maison.

Il m’aperçut pourtant au détour d’un couloir.

Il portait une robe de chambre élimée, des pantoufles fatiguées, et sa barbe avait pris cet aspect broussailleux que donnent les phrases qu’on n’a plus la force de terminer.

— Vous venez pour les copies ? demanda-t-il.

Je ne répondis pas.

À cet instant précis, je compris que la mission avait déjà échoué sur un point : le manuscrit m’avait reconnu.

II. La machine à copier

La chambre où il me conduisit sentait le camphre, la bile et l’encre ancienne.

Sous une cloche de verre reposait une machine que je n’avais jamais vue que dans des rapports classifiés : un hybride improbable entre presse portative, stéréotype d’imprimeur et dispositif de duplication à sec. Une plaque de cuivre gravée, des manivelles, un mécanisme de pression lente. À côté, un tas de feuillets à demi couverts d’une écriture nerveuse.

— Ils copient tout, murmura Flaubert. Même mes ratures. Même mes hésitations.

— Qui ça, « ils » ? demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse.

Il me regarda longuement.

— Les scriptomorphes.

Le terme n’existait pas au XIXᵉ siècle. Mais il figurait dans nos archives les plus sensibles : entités nées d’échecs de stabilisation temporelle, capables de reproduire un texte sans jamais en comprendre le sens. Des copistes absolus, sans conscience ni fatigue. Des erreurs qui impriment.

— Ils veulent finir Bouvard et Pécuchet, reprit-il. Une version complète. Fermée. Logique. Moi, je voulais l’infini, la saturation, le dictionnaire, l’épuisement du savoir… Eux veulent une fin. Une vraie fin.

Je compris alors la gravité de la situation.

Deux versions du texte coexistaient :

– celle de Flaubert : inachevée, béante, volontairement improductive ;

– la leur : achevée, cohérente, dangereusement lisible.

Un livre trop lisible est toujours une menace.

III. Les chapitres interdits

Pendant trois jours, je restai dans l’ombre. J’observai la maison, les allées et venues nocturnes, les feuillets qui disparaissaient. Une silhouette descendait parfois l’escalier après minuit, emportait des pages, puis revenait avec une mallette noire.

Je la suivis jusqu’à un ancien colombier reconverti en atelier.

À la lumière tremblante d’une lampe à huile, je vis ce que je n’aurais jamais dû voir.

Une presse à levier, des jeux de caractères mobiles, et une trentaine d’exemplaires brochés, anonymes, sans titre ni mention d’auteur. À l’intérieur : Bouvard et Pécuchet, version complète. Dix chapitres au-delà du texte connu.

Des chapitres monstrueux.

L’un décrivait la fondation d’une Église de la Raison Pure, administrée comme une encyclopédie vivante. Un autre relatait des tentatives de clonage d’hommes encyclopédiques, voués à tout savoir sans jamais rien comprendre. Dans le dernier, Bouvard et Pécuchet, devenus fous de citations, se livraient à une auto-réécriture perpétuelle qui effaçait progressivement la mémoire du lecteur.

Un lecteur contaminé pouvait perdre ses repères, entrer dans une boucle de lectures vides, et ne plus distinguer le monde du texte.

C’était une arme.

IV. La conjuration

Le quatrième soir, je revins avec les outils du Département : une encre de désactivation, un cache-typographe à retardement, et des gants en cuir de linotaphe — protection minimale contre la contamination mentale.

Je détruisis dix-huit exemplaires.

Les autres furent volontairement dispersés : quelques-uns vendus, d’autres cachés, un seul conservé pour analyse. L’IGLI se chargerait ensuite d’effacer toute trace catalogale. Un livre sans notice est un livre presque mort.

Flaubert s’éteignit le 8 mai 1880. Il n’avait jamais revu son manuscrit. Et c’était sans doute préférable.

V. Le pacte

Je quittai Croisset avec un exemplaire d’essai — l’un des cinquante tirés clandestinement par les scriptomorphes. Vélin, non daté, non signé. Une non-édition.

Avant de regagner mon époque, je fis un détour par Paris, chez Lortic, le relieur. Maroquin noir, sans titre, sans filets. Une reliure comme une pierre tombale portative.

Je ne pus me résoudre à le garder.

À mon retour en 2025, je le confiai à Alcide Raturon, dont les accès aux archives temporelles étaient plus sûrs que les miens. Il décida de transmettre l’ouvrage — sous conditions strictes — à Lucas Corso, seul capable d’en comprendre la mécanique sans s’y perdre.

Corso le rangea dans un rayonnage sans nom, dans une bibliothèque absente de tout cadastre.

VI. Ce qui reste

Les éditions de Bouvard et Pécuchet demeurent incomplètes. Aucune ne mentionne la version noire.

Et pourtant, parfois, dans des ventes discrètes, apparaît un mince volume sans titre. Dix chapitres. Parfois onze.

On dit qu’un seul exemplaire contient la dernière phrase.

Je l’ai lue une fois.

Une seule.

« Le dernier à copier sera le premier à oublier. »

IGLI-MS.T/1879-BP-XC/01

Exemplaire dit « de Croisset ». Vélin, non daté, non signé. 11 chapitres. Reliure maroquin noir sans titre. Accès restreint. Contamination scripturale potentielle.

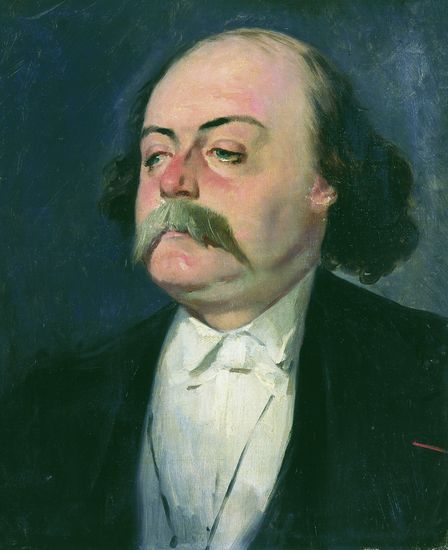

donc zola est flaubert ?celle-la on ne me l’avait jamais faite

Bien vu Marc, c’est le problème avec les voyaguers du futur. J’avais que si je le croisais dans la rue, je ne reconnaitrais pas Corneille de Racine!

Merci de votre vigilance!