Histoire d’un faux Augustin, Anno Domini 1348

Par Adso de Melk, ancien novice de Guillaume de Baskerville, copiste et bibliothécaire à l’abbaye de Melk

Amis Bibliophiles bonjour,

En l’an de grâce 1348, tandis que la Grande Peste ravageait l’Europe, notre abbé commit une erreur qui faillit ruiner Melk. Il acheta, pour une fortune, un manuscrit prétendument autographe de saint Augustin. Ce manuscrit était un faux. Et celui qui l’avait créé était un homme que je n’oublierai jamais.

Cette histoire commence par un éblouissement, et se termine par une trahison. Entre les deux, j’appris que la vérité est parfois moins importante que l’illusion.

L’arrivée du marchand

Un matin de mars, un marchand de livres se présenta aux portes de Melk. Il s’appelait Hermann von Trier, homme d’une cinquantaine d’années, vêtu richement mais sans ostentation. Son cheval portait deux sacoches de cuir renforcé. Des sacoches à manuscrits.

L’abbé le reçut immédiatement. Les marchands de livres ambulants étaient rares, et toujours précieux. Ils apportaient des nouvelles, des textes, des raretés introuvables ailleurs.

Je fus convoqué pour assister à l’entretien. En tant que bibliothécaire, je devais examiner les manuscrits proposés, vérifier leur état, estimer leur valeur.

Hermann déplia ses trésors sur la table de l’abbé. Trois manuscrits magnifiques : un évangéliaire du Xe siècle, un Boèce du XIIe, et un petit codex en parchemin fin, relié en cuir sombre.

« Ce dernier, dit Hermann avec une gravité calculée, est exceptionnel. »

Il ouvrit le codex. Une écriture serrée, régulière, d’une beauté austère. Le texte était en latin, l’encre brune avait légèrement pâli. Les marges portaient quelques annotations, également anciennes.

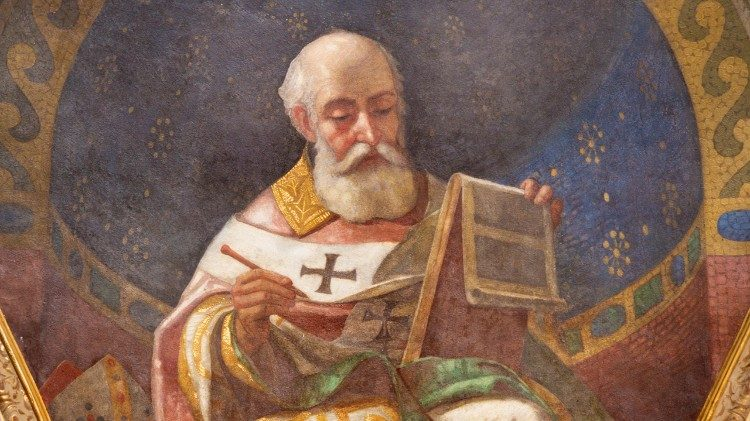

« Confessiones, de saint Augustin, annonça Hermann. Mais pas n’importe quelle copie. Celle-ci a été écrite de la main même d’Augustin. Un manuscrit autographe. »

Le silence se fit.

Un autographe d’Augustin. Cela signifiait un manuscrit écrit par le saint lui-même, au IVe siècle. De tels manuscrits n’existaient quasiment pas. Presque tous les textes anciens nous sont parvenus par copies successives. Un original, de la main de l’auteur, était un trésor inestimable.

L’abbé se pencha, fasciné.

« Comment pouvez-vous en être certain ? »

Hermann sortit une lettre pliée, scellée de cire rouge.

« Cette attestation provient d’un évêque d’Hippone, mort il y a cent ans. Il confirme que ce manuscrit appartenait à sa cathédrale depuis des siècles, et qu’il est authentique. »

L’abbé lut la lettre, les mains tremblantes.

« Combien ? »

« Trois cents florins. »

Une fortune. De quoi nourrir l’abbaye pendant un an.

Mais l’abbé, ébloui, ne discuta pas.

« Je le prends. »

Le doute du bibliothécaire

Pendant que l’abbé rédigeait l’ordre de paiement, je pris le manuscrit, l’examinai attentivement.

Quelque chose me gênait.

L’écriture était magnifique, certes. Mais trop régulière. Trop parfaite. Les copistes du IVe siècle écrivaient vite, avec des variations de pression, des irrégularités. Ici, chaque lettre était identique à la précédente. Comme si le scribe avait travaillé lentement, avec une application extrême.

Je tournai les pages. Le parchemin était ancien, usé. Mais là encore, quelque chose clochait. L’usure était uniforme, comme si le manuscrit avait été vieilli artificiellement. Les manuscrits authentiques portent des traces d’usage inégales : certaines pages sont plus abîmées que d’autres, selon qu’elles ont été souvent lues ou non.

Et puis, il y avait les annotations marginales. Elles étaient censées être anciennes, contemporaines du texte. Mais l’encre était légèrement différente. Plus noire. Plus récente.

« Mon Père, dis-je à l’abbé, je pense que nous devrions… »

« Pas maintenant, Adso. »

Hermann souriait. Il avait vu mon hésitation. Et il savait que l’abbé ne m’écouterait pas.

Le marché fut conclu. Trois cents florins. Le manuscrit passa dans nos mains.

Hermann repartit le jour même, ses sacoches alourdies d’or.

L’examen approfondi

Une fois Hermann parti, je pris le manuscrit, l’emportai dans le scriptorium, et l’examinai méthodiquement.

Je commençai par le parchemin. Il était vieux, certainement. Mais de quel siècle ? Pour le savoir, il faudrait comparer avec d’autres parchemins datés. Je sortis nos plus anciens manuscrits — un évangéliaire du VIe siècle, un codex du VIIe — et comparai les textures, les épaisseurs, les filigranes.

Le parchemin du prétendu Augustin était plus récent. Pas du IVe siècle. Plutôt du XIe ou XIIe.

Ensuite, l’encre. Je fis un test discret, humidifiant légèrement un coin de page. L’encre ne bougea pas. C’était une encre ferro-gallique, recette ancienne, certes. Mais l’encre du IVe siècle aurait dû être différente. Plus pâle. Plus fragile.

Enfin, l’écriture. Je la comparai avec des exemples d’écritures du IVe siècle que nous possédions dans notre bibliothèque. Les lettres ne correspondaient pas. Le style était archaïsant, mais incorrect. Comme si quelqu’un avait essayé d’imiter une écriture ancienne sans la comprendre vraiment.

Ma conclusion était inévitable : ce manuscrit était un faux.

Mais comment le prouver ?

La confrontation avec l’abbé

Je me présentai dans le bureau de l’abbé, portant le manuscrit et mes notes.

« Mon Père, ce manuscrit est un faux. »

L’abbé leva les yeux, irrité.

« Qu’est-ce que tu racontes ? »

« Le parchemin est trop récent. L’encre est suspecte. L’écriture ne correspond pas aux normes du IVe siècle. Ce n’est pas un autographe d’Augustin. »

« Tu te trompes. »

« Non. J’ai vérifié. »

« Et l’attestation de l’évêque d’Hippone ? »

« Elle peut être fausse aussi. »

L’abbé se leva, furieux.

« Adso, j’ai payé trois cents florins pour ce manuscrit. Trois cents ! Si tu as raison, cela signifie que nous avons été escroqués. Que je me suis fait avoir comme un imbécile. »

« C’est exactement ce que je pense. »

« Alors prouve-le. »

« Je ne peux pas le prouver formellement. Mais je peux remonter jusqu’au faussaire. »

« Comment ? »

« En retrouvant Hermann. Et en lui faisant avouer. »

L’abbé hésita. Puis il soupira.

« Très bien. Va à Cologne. C’est de là qu’il vient, selon ce qu’il m’a dit. Trouve-le. Et rapporte-moi la vérité. »

Le voyage à Cologne

Je partis trois jours plus tard, accompagné de Frère Konrad, moine robuste chargé de veiller à ma sécurité. Les routes étaient dangereuses en ces temps de peste. Des villages entiers étaient désertés. Des cadavres pourrissaient au bord des chemins. Nous chevauchâmes vite, évitant les agglomérations.

Cologne était une grande ville, grouillante malgré l’épidémie. Je demandai aux marchands du quartier des libraires s’ils connaissaient Hermann von Trier.

« Hermann ? Oui, il vient parfois. Mais ce n’est pas un libraire. C’est un intermédiaire. Il achète et revend. »

« Savez-vous où il habite ? »

« Non. Mais il fréquente une taverne, près du fleuve. La Croix d’Or. »

Je m’y rendis. La taverne était sombre, enfumée, bruyante. Je demandai au tavernier s’il connaissait Hermann.

« Parti il y a deux jours. Vers l’est. »

« Savez-vous où ? »

« Non. Mais il a laissé un message pour quelqu’un. Un certain Dietrich. »

« Qui est Dietrich ? »

Le tavernier hésita. Puis, contre quelques pièces, il parla.

« Dietrich est un scribe. Un bon scribe. Peut-être trop bon, si tu vois ce que je veux dire. »

Je voyais très bien.

La rencontre avec Dietrich

Dietrich habitait dans une maison délabrée, à l’écart de la ville. J’y allai seul, laissant Konrad à la taverne.

Je frappai. Personne ne répondit. Je poussai la porte. Elle s’ouvrit.

À l’intérieur, un atelier de scribe. Table encombrée de parchemins, pots d’encre, plumes, outils étranges. Et surtout, sur une étagère, des dizaines de manuscrits.

Je pris l’un d’eux au hasard. Un De civitate Dei, attribué à Augustin. Écriture identique à celle du manuscrit acheté par notre abbé.

Je pris un autre volume. Un Jérôme. Même écriture.

Dietrich fabriquait de faux manuscrits anciens.

« Que faites-vous ici ? »

Je me retournai. Un homme maigre, la quarantaine, vêtu de noir, se tenait dans l’embrasure de la porte. Son visage était creusé par la fatigue, ses mains tachées d’encre.

« Je cherche Dietrich. »

« C’est moi. »

« Vous fabriquez de faux manuscrits. »

Il ne nia pas. Il ferma la porte, s’assit.

« Oui. »

Cette franchise me désarçonna.

« Pourquoi ? »

« Pour survivre. »

La confession du faussaire

Dietrich me raconta son histoire.

Il avait été scribe dans une abbaye, pendant vingt ans. Un bon scribe, respecté. Mais l’abbaye avait été dévastée par un incendie. Tout brûla : la bibliothèque, le scriptorium, les manuscrits. Dietrich perdit tout.

Il vint à Cologne chercher du travail. Mais les abbayes n’embauchaient plus. La peste tuait les moines, les scriptoria fermaient. Dietrich se retrouva à la rue.

« Un jour, un marchand m’a demandé si je savais imiter l’écriture ancienne. J’ai dit oui. Il m’a payé pour fabriquer un faux manuscrit d’Augustin. Un autographe, prétendument. »

« Et vous l’avez fait. »

« Oui. J’avais besoin d’argent. Mes enfants mouraient de faim. »

« Combien de faux avez-vous fabriqués ? »

« Une trentaine. Peut-être plus. »

« Et Hermann ? »

« C’est lui qui vend mes manuscrits. Il prend une commission. Moi, je reçois à peine de quoi vivre. »

Il se leva, me montra son atelier.

« Regardez. Voilà comment je travaille. »

Il me montra ses techniques.

D’abord, le parchemin. Il achetait de vieux manuscrits sans valeur — des comptabilités, des registres — et effaçait le texte en grattant soigneusement. Cela lui donnait du parchemin ancien, authentique.

Ensuite, l’encre. Il fabriquait une encre ferro-gallique selon une recette ancienne : noix de galle, sulfate de fer, gomme arabique. L’encre était identique à celle du Moyen Âge.

Puis, l’écriture. Il avait étudié pendant des années les écritures anciennes. Il savait reproduire les onciales du VIe siècle, les carolines du IXe, les gothiques du XIIIe. Il imitait parfaitement.

Enfin, le vieillissement. Il exposait les manuscrits à la fumée, à la poussière, à l’humidité. Il les frottait légèrement pour simuler l’usure. Il ajoutait des taches, des pliures.

« Voilà. Un faux parfait. »

« Mais pourquoi Augustin ? »

« Parce que les riches veulent des reliques. Ils veulent toucher le sacré. Un manuscrit d’Augustin, c’est mieux qu’un manuscrit copié par un moine anonyme. Alors ils paient. »

Le dilemme moral

Je regardai Dietrich. Cet homme était un escroc. Il trompait les acheteurs, vendait des faux pour des fortunes. Notre abbé avait payé trois cents florins pour un mensonge.

Mais d’un autre côté, Dietrich était un artisan magnifique. Ses faux étaient si parfaits qu’ils trompaient même les experts. Et il ne le faisait pas par vanité, mais par nécessité. Pour nourrir ses enfants.

« Que voulez-vous ? demanda-t-il. Me dénoncer ? »

« Je devrais. »

« Alors faites-le. Mais sachez que je ne suis pas le seul. Il y a des dizaines de faussaires comme moi, dans toute l’Europe. Certains sont pires. Moi, au moins, je fais de beaux objets. »

« Mais vous mentez. »

« Oui. Mais les riches mentent aussi. Ils achètent mes faux pour impressionner, pour se donner une légitimité. Ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent l’apparence. Je leur donne ce qu’ils veulent. »

Cette logique me troubla. Frère Guillaume m’aurait dit : « La vérité compte. Le mensonge est toujours un mal. » Mais Guillaume n’avait jamais eu faim. Il n’avait jamais vu ses enfants mourir.

« Pouvez-vous rembourser notre abbé ? »

« Non. Hermann a déjà disparu avec l’argent. »

« Alors que dois-je dire à mon abbé ? »

« Dites-lui la vérité. Ou mentez. C’est votre choix. »

Le retour à Melk

Je rentrai à Melk le cœur lourd. Je savais la vérité. Mais devais-je la dire ?

Si je révélais que le manuscrit était un faux, l’abbé perdrait son investissement, sa réputation. Tout le monde saurait qu’il s’était fait duper. Melk deviendrait la risée des abbayes voisines.

Si je me taisais, le faux Augustin resterait dans notre bibliothèque, vénéré, admiré. Personne ne saurait jamais.

Je me présentai devant l’abbé.

« Alors ? »

Je pris une longue inspiration.

« J’ai retrouvé Hermann. Il a disparu. Impossible de le rattraper. »

« Et le manuscrit ? »

« Je… j’ai étudié davantage. J’avais peut-être tort. Il est possible que ce soit un autographe. »

L’abbé sourit, soulagé.

« Bien. Alors nous le conservons. »

« Oui. »

Je sortis, honteux. Je venais de mentir. Mais je ne voyais pas d’autre solution.

Réflexion finale

Des années ont passé. Le faux Augustin est toujours dans notre bibliothèque. Les moines le vénèrent. L’abbé le montre fièrement aux visiteurs. Personne ne sait qu’il est faux.

Parfois, je me demande si j’ai bien fait.

D’un côté, j’ai protégé l’abbaye. J’ai évité un scandale. J’ai préservé la réputation de Melk.

De l’autre, j’ai trahi la vérité. J’ai laissé un mensonge s’installer dans notre bibliothèque. Et chaque fois que je passe devant ce manuscrit, je me sens coupable.

Frère Guillaume m’aurait-il pardonné ?

Je ne sais pas.

Mais je sais une chose : Dietrich avait raison sur un point. Les hommes ne cherchent pas toujours la vérité. Ils cherchent l’apparence. Et parfois, l’apparence suffit.

Ce faux Augustin n’est pas un manuscrit authentique. Mais il est beau. Il inspire la dévotion. Il élève les âmes.

Alors peut-être que sa fausseté importe moins que l’effet qu’il produit.

Ou peut-être suis-je simplement en train de me mentir à moi-même.

Épilogue : Une lettre retrouvée

En 1380, en triant de vieux papiers, je retrouvai une lettre que Dietrich m’avait glissée dans la poche, sans que je m’en aperçoive, le jour de notre rencontre.

Je la lus.

Frère Adso,

Si vous lisez ceci, c’est que vous êtes rentré à Melk. Et que vous n’avez probablement rien dit à votre abbé.

Je voulais vous remercier. Non pas de m’avoir épargné — je sais que vous auriez pu me dénoncer. Mais de comprendre.

Les livres ne sont pas seulement des textes. Ils sont des objets. Et les objets ont une vie propre. Peu importe qui les a écrits. Ce qui compte, c’est ce qu’ils deviennent.

Votre faux Augustin est peut-être un mensonge. Mais il vivra dans votre bibliothèque. Il sera lu, admiré, transmis. Et un jour, dans deux siècles, trois siècles, personne ne saura qu’il est faux. Il sera devenu vrai.

C’est cela, le pouvoir du temps. Il transforme les mensonges en vérités.

Adieu.

Dietrich

Je brûlai cette lettre.

Mais ses mots restent gravés dans ma mémoire.

Nota bene :

Écrit de ma main, en l’an de grâce 1382. Cette confession restera scellée. Personne ne doit savoir que notre Augustin est un faux. Mais après ma mort, si quelqu’un découvre ce texte, qu’il juge lui-même. Je ne sais plus si j’ai eu tort ou raison.

Adso de Melk, bibliothécaire de l’abbaye de Melk

Cote (ajoutée par la Guilde des Bibliopolicés, XXIe siècle) :

GUILDE · ADSO · 1348 · FAUX-01

Chroniques d’Adso de Melk — Le Faussaire de Cologne

Note de la Guilde :

Le manuscrit mentionné par Adso existe toujours dans la bibliothèque de Melk. Catalogué comme « Augustin, Confessiones, autographe présumé, IVe siècle ». Une expertise moderne au carbone 14, réalisée en 1998, a confirmé qu’il date du XIIe siècle. Mais l’abbaye refuse de retirer l’attribution à Augustin. Certains mensonges sont devenus trop précieux pour être corrigés.

Laisser un commentaire