par Frère Séraphion de la Chartreuse de Rambervillers, spécialiste du classement bibliophilique dans les ordres réguliers et enquêteur sur les ateliers de reliure apocryphes

Amis bibliophiles, bonjour.

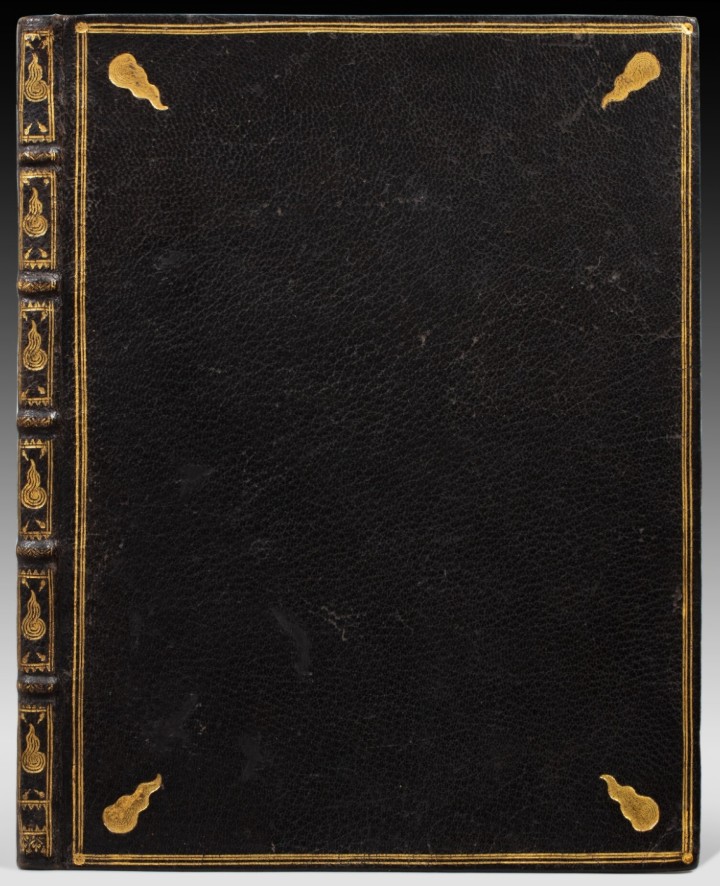

Il est des noms qui hantent les catalogues comme des spectres : Maître Reliquet appartient à cette catégorie de fantômes typographiques. Ce “Relieur des Ombres”, censé avoir exercé son art au XVIIᵉ siècle, apparaît régulièrement dans les descriptions de maroquins prestigieux : « Reliure de Reliquet, maroquin noir, fers inconnus ». Or, après enquête, il appert que nul “Reliquet” n’a jamais existé. Nous avons affaire à un pur artefact de catalogue, à un ornement de langage devenu, par contagion, une autorité en soi.

I. Fiche signalétique

Nom enregistré : Reliquet, Maître (dit “Relieur des Ombres”)

Lieu supposé : Paris, quartier Saint-Jacques, 1620–1650

Spécialité : maroquins noirs, dorures mystérieuses, plats “assombris”

Particularité : cité dans des catalogues du XIXᵉ siècle comme “relieur ancien reconnu”

Statut : entité fictive, née d’un malentendu philologique et nourrie par le goût romantique de l’ombre.

II. Genèse du fantôme

L’origine probable réside dans une méprise typographique. Vers 1835, un catalogue mentionna une « Reliquet, maroquin noir, dos orné », au lieu de « Reliure, maroquin noir, dos orné ». Le mot mal imprimé fut lu comme un nom propre, et bientôt les libraires, trouvant la formule élégante, l’accréditèrent comme celui d’un relieur ancien.

Très vite, les amateurs romantiques, épris de mystères, surent exploiter ce patronyme involontaire. L’imaginaire fit le reste : on parla d’un relieur secret, travaillant dans la pénombre, utilisant des fers “oubliés”, produisant des volumes “assombris”. Les notices des catalogues, relayées sans vérification, bâtirent la carrière posthume de ce personnage inexistant.

III. Témoignages et illusions

Un Catalogue de la Librairie Martin, Paris, 1847, annonçait ainsi :

« Reliure de Reliquet, en maroquin d’un noir profond, décorée de fers mystérieux. L’ouvrage, ainsi enveloppé, semble avoir traversé les ténèbres d’un sanctuaire ou les profondeurs d’une crypte. »

Un bulletin de vente de 1852, chez Techener, notait :

« On doit signaler la rareté de cette reliure attribuée à Reliquet, relieur peu connu mais dont les travaux, empreints d’une gravité singulière, rappellent la sévérité gothique. »

Charles Nodier, dans une note manuscrite retrouvée dans son exemplaire du Dictionnaire bibliographique, griffonna :

« Ce Reliquet me hante. J’ai vu de ses maroquins à la Bibliothèque de l’Arsenal : volumes qui sentent la nuit, le cloître et le sépulcre. Reliquet, qui êtes-vous ? »

Jacques-Joseph Techener, dans un catalogue facétieux de 1856 :

« Reliquet, le Relieur des Ombres, ne relia point pour les princes ni les prélats, mais pour les spectres et les mélancoliques. »

Enfin, Octave Uzanne, dans une lettre datée des années 1880, adressée à un confrère :

« J’eus hier soir le plaisir de dîner chez M. Techener, en compagnie de quelques autres amateurs. La conversation roula longuement sur les relieurs anciens, et notre hôte me montra plusieurs volumes en maroquin noir qu’il attribue au fameux Maître Reliquet. Il travaille, paraît-il, à réunir ses notes pour une étude sur ce mystérieux artisan du quartier Saint-Jacques.

Ces reliures, d’une austérité remarquable, portaient des fers singuliers, dont certains me rappelaient la sévérité d’ouvrages conventuels. J’avoue avoir été frappé par l’uniformité de ce noir si profond, que M. Techener juge caractéristique de cet atelier.

Vous conviendrez qu’il serait fort intéressant de voir cette recherche publiée ; elle jetterait quelque clarté sur une figure trop longtemps laissée dans l’ombre. »

Ces témoignages, authentiques ou rapportés, nourrirent la croyance. Peu importait la véracité : l’idée d’un relieur clandestin, tapi dans l’ombre, travaillant le cuir noir comme un prêtre l’hostie, séduisit une génération de bibliophiles romantiques en mal de mystère.

IV. L’imaginaire des Ombres

L’engouement pour Maître Reliquet s’inscrit pleinement dans l’esthétique romantique. Le XIXᵉ siècle chercha dans les reliures la trace d’un artisan secret, d’un “moine du maroquin” qui aurait su mêler silence, fer et cuir. Reliquet devint ainsi l’emblème d’une “reliure nocturne”, opposée aux fastes solaires de Padeloup ou Derome, ces orfèvres de la clarté dorée.

L’époque aimait les noms nimbés de mystère. Déjà, Le Gascon, dont la signature d’outils est incertaine, servait de modèle à toutes les hypothèses. Boyet, Macé Ruette furent convoqués dans cette galerie d’artisans aux contours flous. À chacun son halo : certains reliaient “pour les anges”, d’autres “pour les ombres”.

Reliquet, lui, fut bientôt décrit comme un “faiseur de deuils bibliophiliques”. Ses maroquins noirs, uniformes, dépourvus d’or éclatant, semblaient faits pour couvrir des pensées sombres. On imagina des ateliers souterrains, des fers trempés dans la suie, des dorures éteintes à dessein. Un chroniqueur de 1861 nota, non sans componction :

« Reliquet demeure le seul relieur qui ait su donner à ses volumes la couleur exacte du silence. »

Ce “silence du cuir” séduisit des amateurs raffinés : des bibliophiles collectionnèrent ces reliures anonymes en croyant y voir la main du maître invisible. L’un d’eux, le comte de Sauvigny, les fit ranger dans un meuble distinct, sobrement étiqueté : “Reliquet : section noire”.

L’illusion se renforça par le marché : dans les ventes publiques, des “lots Reliquet” apparurent. Un marchand rusé, observant le goût croissant pour les attributs romantiques, inscrivit même sur un dos : “Reliquet fecit”, imitant la manière des relieurs du Grand Siècle. Dès lors, l’école Reliquet prit consistance — non par la main d’un homme, mais par la crédulité d’une époque.

V. Analyse bibliopolicée

Le dossier Reliquet, examiné par la Guilde, révèle la mécanique classique de la génération d’un “fantôme” bibliophilique. Trois ingrédients suffisent :

- une coquille typographique ;

- une imagination érudite ;

- un marché friand d’autorités nouvelles.

L’erreur initiale — reliquet pour reliure — fut la graine. L’esprit romantique, en quête d’artisans maudits et de traditions souterraines, fournit l’humus. Enfin, les libraires arrosèrent le tout par intérêt commercial.

Le phénomène n’est pas isolé. L’histoire du livre en compte plusieurs. Ainsi, le nom de “Le Gascon”, relieur du XVIIᵉ, repose partiellement sur des conjectures stylistiques plus que sur des preuves ; nul acte, nul contrat n’atteste formellement sa personne. De même, des relieurs réels — Macé Ruette, Florimond Badier — ont vu leurs noms prêtés à des œuvres d’autrui. Et que dire des “reliures à la manière de Derome” !

Reliquet appartient donc à cette catégorie d’êtres nés d’un besoin de classement. Les catalogues du XIXᵉ siècle, enivrés de précision, ne supportaient plus l’anonymat : il fallait baptiser chaque style, même d’un nom inventé. Là où la prudence eût dicté un “reliure d’époque incertaine”, la plume préféra écrire “Reliquet, vers 1630”.

Ce glissement révèle un trait de la mentalité bibliophilique : le plaisir de nommer l’inconnu. Donner un nom, c’est posséder. Maître Reliquet, né d’une coquille, offrait à chacun l’illusion d’avoir identifié un mystère.

La Guilde a établi, par recoupement, que la première occurrence imprimée du mot Reliquet provient d’un catalogue de la Librairie Beauvais, daté 1835 ; l’erreur y fut reproduite dans l’édition suivante, corrigée seulement à moitié — ce qui accrut encore la confusion. Dès lors, les notices s’enchaînèrent : “Reliquet, relieur de Paris” (Martin, 1847) ; “Reliquet, école Saint-Jacques” (Techener, 1852) ; puis, plus tard, “Reliquet (le Gascon noir)” dans un article de 1868.

Tout cela témoigne de la puissance du langage. Une simple lettre ajoutée transforma un substantif en personnage, un terme de métier en légende. C’est là le ressort même du mythe bibliophilique : la foi naïve dans les marges du catalogue.

VI. Conclusion et verdict

Après examen, la Guilde conclut que Maître Reliquet n’a jamais existé que dans les marges imprimées et les conversations de bouquinistes. Il n’a laissé ni adresse, ni fer, ni facture ; seulement des reliures sombres que le commerce, par jeu, lui attribua.

Cependant, on ne saurait lui retirer son utilité : il incarne le goût d’une époque pour la pénombre, pour la reliure comme art de l’ombre portée. Dans la mythologie du cuir, il tient la place du négatif photographique — le reflet inversé des orfèvres dorés.

Aussi, la Guilde, après délibération, inscrit définitivement :

Reliquet, Maître

Alias : le Relieur des Ombres

Statut : né d’une coquille, devenu “école” apocryphe.

Note : symbole du romantisme bibliophilique, qui préféra inventer un relieur nocturne plutôt qu’avouer une erreur de typographe.

Reg. FAVP / 1847 / M.R. – 58

Ah, les relieurs supposés… à quand un catalogue des reliures attribuées à Canapé (avec un accent, oui), René Aussure, Soulhac, Simier, prénom Thierry, ou encore P. Simier (sans doute Paul ?), idem pour P. Bozérian… Bon, je n’avais jamais croisé Reliquet, mais je crois savoir pourquoi.

Ah flûte, mon livre sur les vampires relié par Reliquet (« noir profond de cercueil à éviter à tout prix », disait la notice) serait-il un faux ? J’aurais dû en effet éviter de l’acheter !

Curieux que étymologie autour de relique facon relique qu’est, n’ait pas été ici abordée…bon, inverse dans le calembour romantique, mais quand on voit que Nodier déclare voir des volumes de Reliquet à l’ Arsenal, on peut se demander s’il n’apporte pas de l’eau au moulin du mythe…