Par Barthélémy d’Arcole, investigateur des textes déraisonnables et arpenteur des marges de l’édition.

Amis bibliophiles, bonjour.

I. Le livre que l’on ne lit pas : on y « joue »

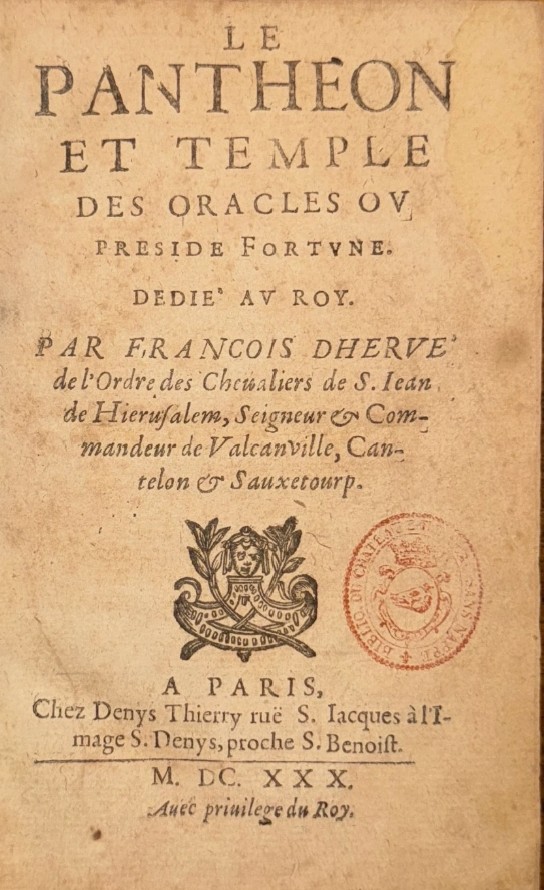

Ces derniers jours, un exemplaire singulier a fait surface sur eBay : un petit in-8° du XVIIe siècle, jauni, en veau glacé, dont le titre promet tout un cosmos —

Le Panthéon et Temple des Oracles où préside Fortune, par François d’Hervé, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, Paris, Denis Thierry, 1630.

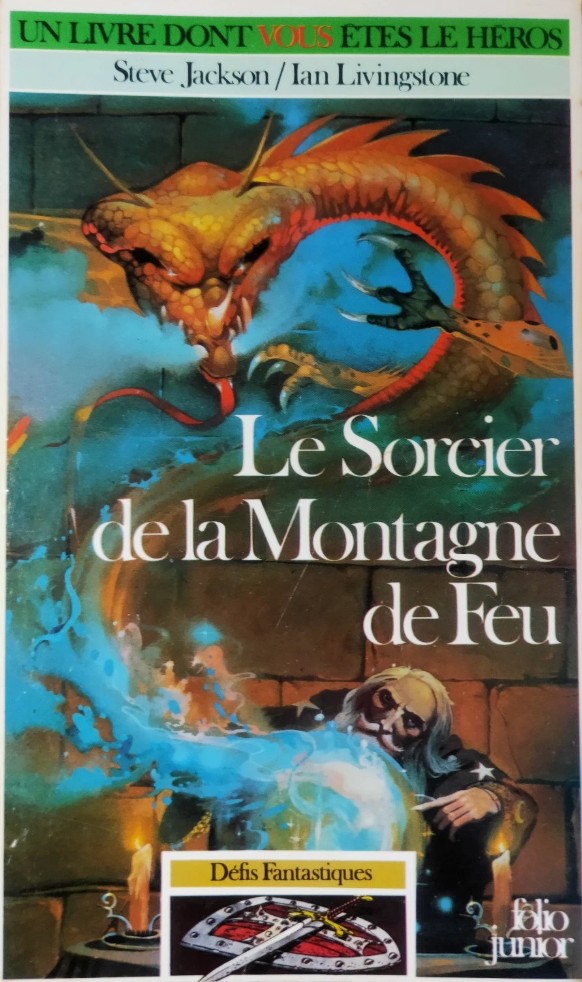

L’annonce (cliquer ici pour voir l’exemplaire en vente sur eBay) précise que le volume se « lit avec des dés ». Une phrase à elle seule suffisante pour réveiller l’attention du bibliophile : voici un livre qu’on ne lit pas, mais qu’on joue. Un ouvrage où l’on avance au hasard d’un chiffre, d’un tirage ou d’un vers. Trois siècles avant les aventures de poche des années quatre-vingt, François d’Hervé inventait déjà le principe du livre dont vous êtes le héros — mais ici, le héros s’appelle Fortune.

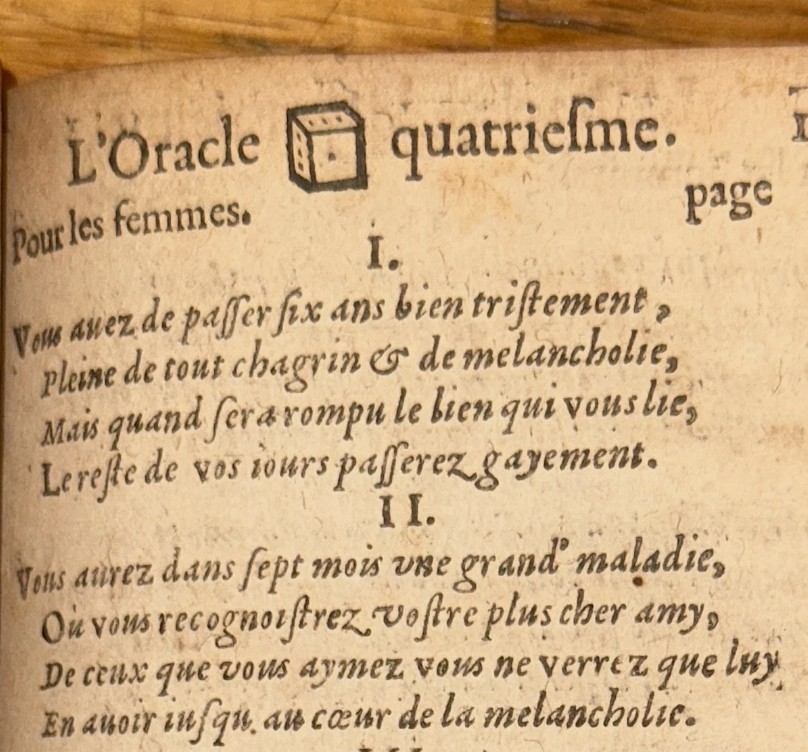

Sous sa reliure sobre se cache l’un des dispositifs les plus étonnants du Grand Siècle : un livre-oracle, consultable par tirage de dés, où chaque combinaison donne un quatrain divinatoire. Ce qui ressemble à un recueil de vers moraux est, en vérité, un instrument de hasard imprimé.

II. Fortune typographiée

Au XVIIe siècle, les livres de sort pullulent : Sortes Virgilianae, Oracles de Pythagore, Destinées de Merlin… Mais celui de François d’Hervé se distingue : aucun astre, aucune invocation magique — tout repose sur la typographie.

À ce propos, rappelons que les Prophéties de Merlin, dont dérivent ces Destinées, ne sont pas à proprement parler un livre de sort mais un livre de prophéties : un recueil continu d’oracles symboliques issus de la légende arthurienne. Les éditions successives — Lyon 1550, Paris 1561, Rouen 1603 puis 1620 — livraient des énigmes du type : « Quand le lion s’accouplera à la colombe, la paix reviendra sur la terre. » Leur lecture était linéaire, non aléatoire. Cependant, dès le XVIIe siècle, le public populaire s’en servit comme d’un livre divinatoire, ouvrant le volume au hasard pour y “lire son destin”. Ainsi, les Prophéties de Merlin ont servi de pont entre la prophétie médiévale et le livre de sort mécanisé : elles n’utilisaient ni dés ni tables, mais annonçaient déjà cette idée d’un texte où le hasard choisit la parole.

La Table des Demandes, dont un exemplaire vient d’apparaître sur eBay, énumère une quarantaine de questions numérotées : Si je dois entreprendre un voyage ?, Si ma demande sera exaucée ?, Si ma maîtresse me sera fidèle ? Pour les dames, la version sentimentale : Si mon époux sera constant ?, Si mes amies sont sincères ?

Chaque question renvoie à un « Temple » du Panthéon (Fortune, Amour, Gloire, Santé, Sagesse, etc.), où se trouvent les quatrains-réponses. Ainsi, le lecteur jette les dés, note son numéro, et consulte le vers que le hasard lui désigne.

III. La mathématique du mystère

Trois dés, six faces : 6³ = 216 combinaisons possibles. Or, l’ouvrage comporte environ deux cents quatrains — la coïncidence est trop parfaite pour être fortuite : chaque combinaison correspond probablement à une issue unique.

François d’Hervé invente donc un système combinatoire avant l’heure : une matrice cubique où chaque triple tirage ouvre une voie du texte. Ce principe, trois siècles plus tard, serait celui du livre dont vous êtes le héros — mais ici, le lecteur ne conquiert pas un royaume, il consulte son sort. L’aléa devient structure, le hasard, typographie.

IV. François d’Hervé, chevalier inconnu

De l’auteur, presque rien n’a survécu. Les bibliographes classiques l’ignorent. Caillet, dans son Manuel des livres suspects et pseudépigraphes (1913, n° 5121), ne lui consacre qu’une ligne : « Curieux recueil de quatrains divinatoires, cité seulement par Yéméniz. »

On sait seulement qu’il se disait chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, détail fréquent chez les auteurs mystiques du temps. Peut-être une simple parure symbolique, mais efficace : ce titre chevaleresque, associé à Fortune, allie l’austérité religieuse et le jeu profane.

V. Fortune mise en page

Le Panthéon et Temple des Oracles tente de dompter l’imprévisible. Chaque tirage, chaque issue, chaque mot est anticipé : le hasard devient une mise en page. Le lecteur croit consulter Fortune, mais il ne fait que parcourir un plan soigneusement imprimé. Le destin, ici, a été composé au plomb, justifié à la règle, paginé à la main. Une véritable liturgie du hasard réglé.

VI. Le protocole du jeu

La règle du jeu tient en trois gestes :

- Choisir la table selon son sexe.

- Lancer trois dés.

- Lire le quatrain correspondant dans le Temple indiqué.

L’édition de 1858, revue par Pierre Jannet d’après le manuscrit de la Bibliothèque impériale, reproduit fidèlement cette structure. On y trouve des poèmes au ton stoïcien, parfois galant, toujours ambigu :

Heureux celui qui tire au bon moment,

Car le sort rit aux mains prudentes ;

Mais que le dé tombe autrement,

Et ta fortune sera déchue, tremblante.

VII. L’objet rare

Les exemplaires connus de 1630 sont rares. Un exemplaire passé en vente chez Tajan en 2023 portait cette note : « Le livre se lit avec trois dés ; l’un détermine l’oracle, l’autre la page, le dernier le quatrain. »

Il manquait un feuillet, et un quatrain avait été découpé — peut-être emporté comme talisman. L’impression, caractéristique de Denis Thierry, est fine et claire : bandeaux gravés, lettrines, capitales ornées.

VIII. Fortune genrée

La distinction entre « hommes » et « femmes » révèle la morale du temps. Les hommes interrogent la gloire et les affaires ; les femmes, l’amour et la fidélité. Mais la duplicité du dispositif reflète celle de la déesse elle-même : masculine dans son arbitre, féminine dans son caprice.

IX. Le jeu moral

Sous son apparence ludique, le livre relève d’une esthétique du jeu moral. Le XVIIe siècle affectionne ces dispositifs où la sagesse se cache derrière l’amusement : devises, emblèmes, hiéroglyphes spirituels. Les quatrains de d’Hervé, à mi-chemin entre maxime et madrigal, offrent une morale tempérée : Fortune ne juge pas, elle nuance.

X. L’histoire éditoriale

L’édition 1630 sombra vite dans l’oubli. Au XIXe siècle, l’éditeur Pierre Jannet (1858) la ressuscita d’après le manuscrit conservé à la Bibliothèque impériale. Dans sa préface, il y voyait « un témoignage de la curiosité française, où le hasard devint une science aimable ».

Depuis, le livre circule discrètement : mentionné par Plein Chant dans ses études sur les oracles imprimés, il figure dans quelques bibliothèques (Fontainebleau, Arsenal). Les exemplaires complets de 1630 demeurent fort rares.

XI. Fortune et bibliophilie

Tout bibliophile, qu’il le sache ou non, rejoue ce Panthéon chaque fois qu’il ouvre un catalogue. Le premier dé tombe lorsqu’il choisit la vente, le second quand il repère le lot, le troisième lorsque le commissaire prononce le prix. Et toujours la même question : Fortune me sera-t-elle favorable ?

Ainsi, le Panthéon et Temple des Oracles pourrait aussi être une parabole de la collection : un art de chercher ce qui dépend du hasard. Fortune n’a jamais quitté la salle des ventes ; elle y officie simplement sous un autre nom.

XII. Conclusion : le hasard imprimé

Sous ses allures baroques, le livre de d’Hervé porte une intuition fulgurante : le hasard peut être imprimé. Chaque tirage, chaque quatrain, chaque numéro forme une préfiguration de la lecture interactive moderne. Bien avant les labyrinthes numériques, François d’Hervé avait donné au lecteur la liberté du jeu. Et si les années quatre-vingt ont inventé le livre dont vous êtes le héros, 1630, déjà, avait inventé celui dont le héros est le hasard.

Dossiers de la Guilde – Index des Livres Oubliés

Le Panthéon et Temple des Oracles où préside Fortune

Paris, Denis Thierry, 1630 – rééd. P. Jannet, 1858.

In-8°, 217 pp. env.

Références bibliographiques

Plein Chant, « Les Oracles imprimés du XVIIe siècle ».

François d’Hervé, Le Panthéon et Temple des Oracles où préside Fortune, Paris, Denis Thierry, 1630.

François d’Hervé, Le Panthéon et Temple des Oracles où préside Fortune, éd. nouvelle revue sur le manuscrit de l’auteur, Paris, P. Jannet, 1858.

Catalogue Tajan, Livres anciens et modernes, Paris, 2023, lot 472452882E.

Caillet, Manuel des livres suspects et pseudépigraphes, Paris, 1913, n° 5121.

Jean-Pierre Seguin, « Les livres de sort et de divination en France au XVIIe siècle », Bulletin du Bibliophile, 1959.

J’ai le Jannet. Je suis ravi d’apprendre ces choses sur les prophéties merliniennes et leur lien avec ´le Dix septième Siècle , qui évidemment ne s’y trouvent pas. Copients sincères aux chercheurs. Ou chercheuses.