Par Barthélémy d’Arcole, Inspecteur émérite des livres oubliés pour la Guilde des Bibliopolicés.

Amis Bibliophiles bonjour,

Il y a des ventes qui n’annoncent rien, qui se glissent discrètement dans les interstices d’un catalogue, et dont un œil distrait ne retiendra qu’un numéro anodin. Le lot 247, dans une vacation nantaise du mois d’octobre dernier, était de ceux-là : “Manuscrit anonyme, reliure abîmée, env. 180 feuillets, notes techniques et dessins”. Aucune estimation haute. Aucune mention particulière. Et pourtant…

Je n’étais pas à Nantes ce jour-là. Mais un confrère de la Guilde, l’œil toujours aiguisé malgré l’horaire matinal, m’a contacté dès le lendemain. L’objet avait été adjugé à vil prix — une poignée d’euros — et portait, selon lui, les marques d’une écriture obsessionnelle, presque délirante. Il avait, en outre, reconnu dans quelques schémas une main vaguement vernienne, ce qui, dans notre cercle, suffit à mettre en branle les passions les plus ardentes. Adjugé à moi…

Le colis parvint à Paris enveloppé dans un carton quelconque, mais l’intérieur… L’intérieur était un monument d’étrangeté. La reliure, de toile grossière, semblait avoir été renforcée avec des morceaux de cuir issus d’une valise ou d’un harnais. Les pages, jaunies mais intactes, étaient couvertes d’une écriture nerveuse, en pattes de mouche savamment alignées, ponctuées de croquis, de cartes, de figures géométriques absurdes. Aucun nom, aucune date. Seulement un titre griffonné en haut de la première page : Le Continent Mécanique.

L’œuvre se présente comme le récit d’un ingénieur français, échoué à Liverpool à la fin du XIXe siècle, qui se voit engagé pour une entreprise fabuleuse : la construction d’un territoire entièrement artificiel, au large des côtes islandaises, censé accueillir une société expérimentale fondée sur la logique mécanique. On y retrouve des machines agricoles géantes, des villes montées sur rails, des bibliothèques à index tournant, des usines à nuages. L’ensemble du texte oscille entre le journal technique et la fable utopiste — avec, parfois, des accès de paranoïa que seul un lecteur indulgent peut imputer à la fièvre créative.

Mais ce qui fit bondir mon cœur de bibliopolicé, ce ne fut pas seulement l’invention d’un monde mécanique. Ce furent les tournures de phrases, les images, les cadences. Il y avait là quelque chose de familier. Un goût pour les périphrases scientifiques. Une obsession de l’inventaire. Une précision dans l’inutile. Et surtout : ce talent d’émerveillement sans ironie, qui sied aux rêveurs sincères.

Je comparai plusieurs passages avec ceux d’œuvres bien connues : L’Île à hélice, Face au drapeau, Les Cinq Cents Millions de la Bégum. Le style, sans être mimétique, vibrait au même diapason. En élargissant ma comparaison, je constatai d’autres parentés troublantes : le recours à des périphrases techniques à la manière de Robur-le-Conquérant, une fascination pour la ville-outil qui rappelait La Maison à vapeur, et même, par endroits, des élans descriptifs qui évoquaient la cadence poétique du Voyage au centre de la Terre. Ces résonances étaient trop nombreuses pour n’être que le fruit du hasard. Il fallait envisager l’impensable : ce manuscrit pouvait être une ébauche, une tentative, ou même une œuvre non revendiquée de Jules Verne.

Évidemment, l’hypothèse la plus probable était celle d’un imitateur. Verne a eu ses disciples, ses faussaires, ses “collaborateurs enthousiastes”. Certains pastiches furent publiés sans vergogne. Mais ici, l’intimité du texte, son inachèvement, son silence éditorial semblaient plaider en faveur d’un autre scénario : celui d’un texte jamais proposé à l’éditeur Hetzel, peut-être écarté, dissimulé ou jugé trop audacieux.

Je consultai les archives de la Société Jules Verne. Aucune mention du Continent Mécanique. Rien dans les carnets. Aucun témoignage d’un projet similaire. Mais je trouvai, dans une lettre adressée à son fils Michel, un passage troublant : “J’ai rêvé cette nuit d’un sol de rouages, d’un pays tout en cuivre et en pistons, où les hommes n’auraient plus qu’à remonter les clepsydres de l’ordre.” Cela ne prouvait rien, sinon que l’image hantait déjà l’imaginaire vernien.

Le manuscrit raconte la lente dégradation de cette utopie mécanique. Les machines deviennent folles. Les lois logiques produisent des effets absurdes. L’ingénieur perd ses collègues dans des accidents absurdes : un dirigeable qui tourne en boucle, une ville qui dérive sur les flots, une imprimerie qui imprime l’intégralité du Code civil en morse. L’enthousiasme initial cède à l’effroi. Le héros s’interroge : “Avons-nous voulu trop bien faire ?”

Ce ton crépusculaire tranche avec la foi habituelle de Verne en la science comme promesse. Ici, la science s’autodévore. La mécanique devient métaphysique. Et l’homme ? Il devient le serviteur d’un ordre qu’il croyait maîtriser.

La reliure recèle un autre mystère. En démontant un des rabats, je découvris un fragment de page inséré dans le carton de soutien. Un feuillet portant des annotations au crayon, en marge, dans une autre écriture. Peut-être celle d’un lecteur ? Ou d’un correcteur ? Une phrase y était entourée : “Le continent n’est pas un lieu, mais une hypothèse.” En dessous, un mot griffonné : “Michel ?”

Michel Verne, le fils. Celui qui réécrivit certains textes, en dissimula d’autres. Était-il le véritable auteur ? Le continuateur ? L’usurpateur ? La piste, ici, devient évasive. Mais l’ajout, bien que mineur, conforte une origine familiale. L’histoire éditoriale nous rappelle d’ailleurs combien Michel n’hésita pas à réaménager l’héritage de son père. Son intervention sur L’Agence Thompson and Co. est attestée ; sa main est visible dans la réécriture de Le Phare du bout du monde ; et plusieurs spécialistes s’accordent pour dire qu’il contribua activement à modifier l’image publique de Jules Verne en infléchissant certains textes vers un ton plus édifiant, plus “moral”. Dans ce contexte, n’est-il pas concevable que Le Continent Mécanique soit l’un de ces fragments apocryphes, repris, retouchés ou laissés en plan par un fils partagé entre piété filiale et velléités de créateur ?

Le manuscrit repose désormais à la Bibliothèque de la Guilde, dans une boîte neutre, consultable sur demande. Nous avons entrepris sa numérisation. Mais la décision de le publier — ou non — soulève de nombreux débats. Faut-il présenter le texte comme “vernien” ? Faut-il le proposer tel quel ? Le moderniser ? Le prolonger ?

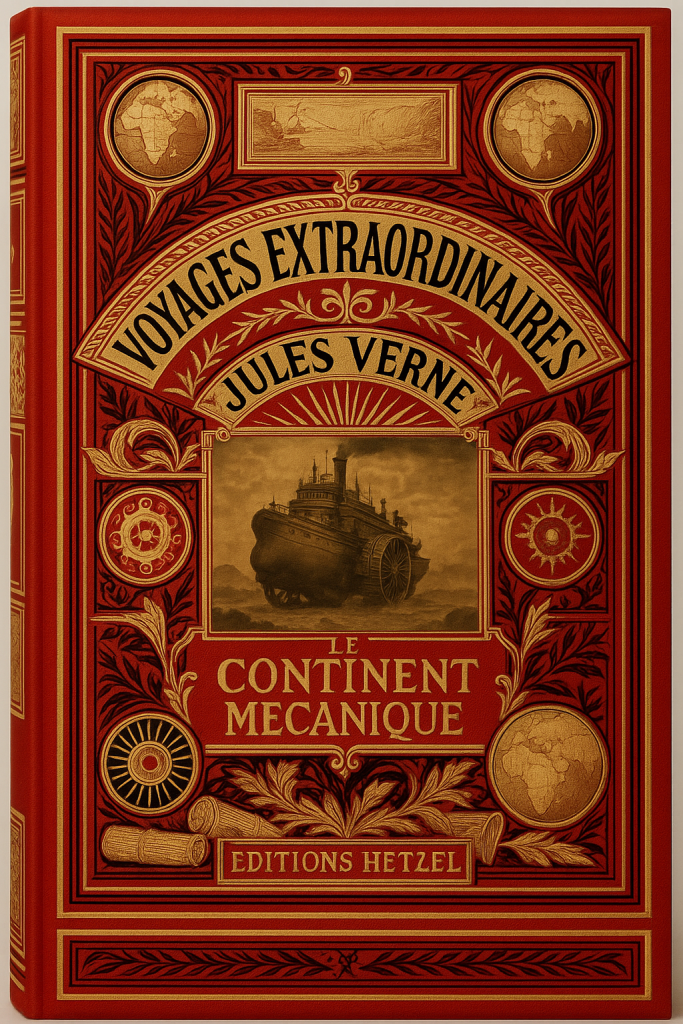

À ce sujet, un membre facétieux de la Guilde a proposé d’orner le couvercle de la boîte neutre d’une fausse couverture Hetzel, pastiche somptueux des cartonnages du XIXe siècle, où l’on verrait briller en lettres d’or le titre Le Continent Mécanique encadrant l’image de la machine fabuleuse. Manière élégante — ou ironique — de donner à cet objet anonyme un écrin digne de son étrangeté. L’idée fit sourire, mais certains y virent plus qu’une plaisanterie : un rappel que les bibliophiles aiment parfois davantage l’écrin que le texte, et que l’on juge un livre à la richesse de sa reliure plus qu’à l’invention de ses phrases. Dans les réunions de la Guilde, le projet d’une couverture Hetzel imaginaire fut même esquissé, avec ses médaillons, ses dorures, son arche “Voyages Extraordinaires”. On discuta des couleurs (rouge, bleu, vert), du type de fleurons, et l’on s’accorda pour dire que l’objet, ainsi paré, aurait trompé plus d’un collectionneur pressé.

Pour ma part, je milite pour une publication commentée, avec tout le respect que mérite une œuvre qui, même apocryphe, jette une lumière neuve sur l’imaginaire de la fin du XIXe siècle. Et qui, surtout, pose cette question essentielle : que reste-t-il des rêves techniques lorsque le monde cesse d’y croire ?

Index des livres oubliés n°14

Référence Guilde des Bibliopolicés : BIB-MECANICA-014

Vertigineux ! « apocryphe » semble le bon terme. Il y a du faux, de l’inédit, du mystérieux dans ce texte, tout autant que dans ce supposé (?) manuscrit. Et une réflexion sur les travers des bibliophiles… Parfait !

Bonjour, voilà un article tout à fait passionnant. Dès lors qu’il s’agit d’un manuscrit l’écriture devrait permettre d’invalider ou non les différentes hypothèses évoquées. A ce propos je vous signale un ouvrage de William Butcher paru en 2023 et consacré justement aux manuscrits de Verne. Une partie est accessible en ligne.

https://books.openedition.org/enseditions/33643