Docteur Achille Dandillot, médecin-inspecteur attaché à la section clinique de l’IGLI.

Amis bibliophiles, bonjour.

Observation clinique

Le cas examiné aujourd’hui appartient à cette catégorie de maladies rares que l’on n’ose pas toujours signaler dans les annales médicales, de peur de paraître soi-même atteint. Pourtant, il nous faut bien assumer notre mission : celle de consigner les déviations bibliophiliques les plus obscures, afin que la science — ou du moins sa caricature — en sorte grandie.

Nous avons devant nous un bibliophile souffrant d’une obsession redoutable : la passion dévorante des formats marginaux, singulièrement ceux qui n’existent pas, ou plutôt qui ne devraient pas exister. L’in-23 et son frère bancal l’in-7 forment pour lui une véritable religion parallèle, un credo imprimé en millimètres et en fractions de pouces.

Alors que la nomenclature canonique s’arrête sagement aux formats réguliers — in-folio, in-quarto, in-octavo, in-12, in-18, etc. —, notre patient s’est entiché de failles, de lacunes, de zones grises. Pour lui, tout volume qui échappe aux définitions officielles devient un miracle métrologique. Il n’y voit pas un simple hasard de coupe ou de reliure, mais la manifestation tangible d’une réalité bibliographique cachée.

Symptômes

Les symptômes, observés depuis plusieurs années, se présentent sous forme d’attaques périodiques, dont la violence n’a cessé de croître.

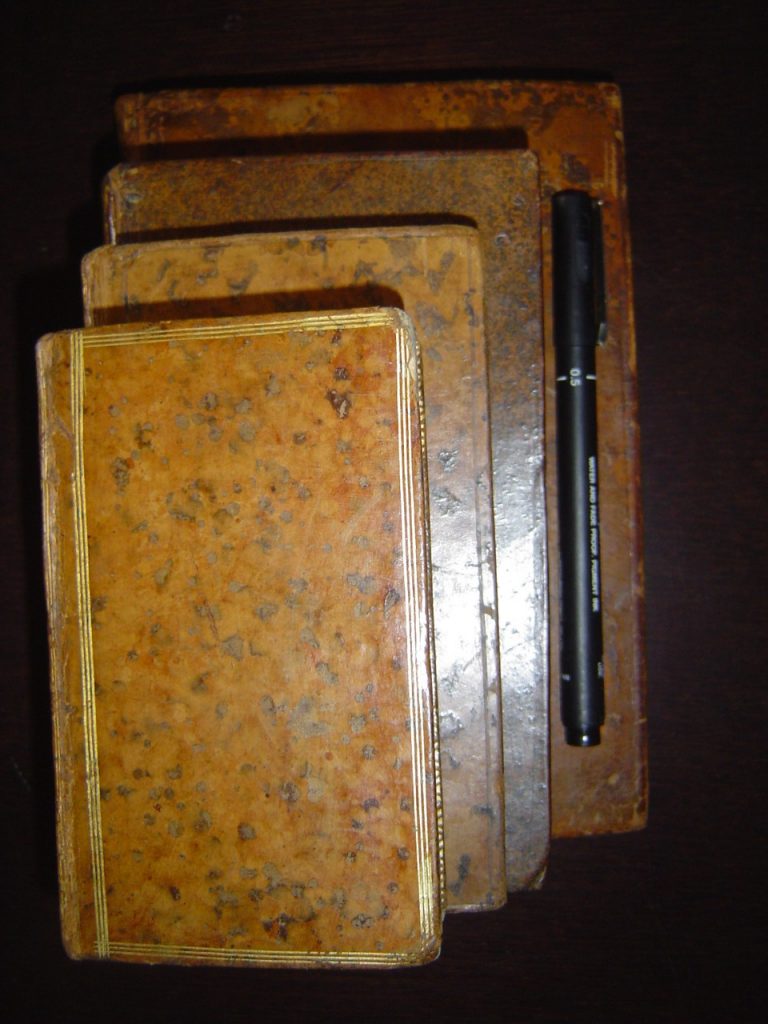

- Compulsion de la mesure. Le patient ne sort jamais sans son double décimètre, parfois remplacé par un compas de relieur ou une règle en laiton gravée d’échelons archaïques. Dans les salles de lecture, on le surprend accroupi, mesurant la hauteur au millimètre près. Chaque divergence d’un quart de pouce provoque chez lui une crispation musculaire immédiate, suivie d’une exclamation jubilatoire : « Voilà un in-23, incontestable ! »

- Altération du langage. La conversation du sujet n’évoque plus les livres comme objets littéraires ou esthétiques, mais uniquement comme surfaces dimensionnelles. Un roman de Balzac devient « un 203 × 134 mm », tandis qu’un traité de théologie s’appelle « un quasi-in-7 ». L’ami, l’éditeur, le libraire disparaissent : il ne reste que des chiffres.

- Comportement agressif. Lors d’un dîner de la Société des Amis du Livre ancien, il lança son verre de chambertin au visage d’un convive qui soutenait doctement que l’in-7 n’était qu’une chimère de relieur distrait. L’incident, consigné dans nos archives sous la cote IGLI-CR-187/45, illustre la dangerosité sociale du trouble.

- Graphomanie pathologique. Le patient tient un carnet constellé de taches d’encre où figurent des relevés délirants : in-23 approximatif, tranche rognée, reliure suspecte ; in-7 potentiel, mais glissement vers in-6 raté. À la page 47, nous avons relevé une notation inquiétante : in-23½, format parfait, la preuve est faite. Ce dernier ajout trahit le passage de l’obsession à l’hallucination.

Analyse

Nous sommes en présence d’un cas avancé de formatomanie rare, variété extrême du syndrome bibliométrique.

La science bibliographique, depuis le XVIIIᵉ siècle, repose sur un socle de conventions : on définit le format par le nombre de plis d’une feuille d’impression. Mais à mesure que les subdivisions se sont multipliées — in-12, in-18, in-24, in-32, in-64 —, certains esprits se sont laissés envoûter par ces hiérarchies infinies.

Là où un bibliographe raisonnable se contente d’approximer (« environ in-12 »), notre malade cherche la précision absolue, quitte à inventer des catégories inexistantes. L’in-23 devient pour lui une révélation mystique, une preuve que la bibliographie officielle ment. Quant à l’in-7, il l’érige en symbole de résistance : « un format interdit », répète-t-il avec des yeux d’illuminé, comme si mesurer du papier équivalait à saboter l’Ancien Régime.

Antécédents historiques

Notons que les querelles de format ne sont pas neuves. Déjà l’abbé Rive, dans ses imprécations bibliographiques, fulminait contre les subdivisions arbitraires. Brunet, plus modéré, préférait parler d’« petit in-8 » ou d’« petit in-12 ». Mais jamais personne n’avait osé baptiser un in-23 : la bienséance typographique l’interdisait.

Or un jour, un catalogue provincial des années 1870 laissa échapper une coquille malencontreuse : un in-32 devint in-23 sous la plume distraite du typographe. Cette bourde, insignifiante pour tout lecteur, fut pour notre patient une révélation. Depuis ce jour, il vit dans la conviction qu’il existe une race de formats clandestins, soigneusement occultés par les bibliographes officiels.

Évolution du cas

Les premiers symptômes se limitèrent à des conversations animées dans les librairies de quartier. Mais très vite, le trouble s’accentua.

- Phase intrusive. À la Bibliothèque nationale, des témoins affirment l’avoir surpris introduisant en douce ses propres fiches correctives dans les tiroirs des catalogues papier. Ces fiches mentionnaient des formats fantaisistes : in-23 marginalis, in-7 clandestinus.

- Phase missionnaire. Il entreprit ensuite une correspondance délirante avec divers érudits. À M. Gustave Brunet, il écrivit : « Vous avez oublié le format in-23, honte à votre Dictionnaire. » À un relieur lyonnais, il demanda : « Savez-vous pratiquer la coupe oblique qui mène à l’in-7 ? » Aucun de ces savants ne lui répondit, ce qui ne fit qu’accroître son sentiment de persécution.

- Phase paranoïde. Aujourd’hui, le patient est persuadé que les bibliothécaires internationaux complotent pour effacer les formats marginaux. Il prétend que l’UNESCO aurait établi une « liste noire » interdisant toute mention de l’in-23.

Diagnostic différentiel

Avant d’affirmer la présence d’une formatomanie, il convient d’éliminer certaines pathologies voisines :

- La reliuromanie : obsession pour les reliures décalées, qui peut induire des illusions de format.

- La pagination compulsive : maladie où le patient recompte inlassablement les pages, convaincu que les imprimeurs ont toujours triché.

- Le délire du pli : cas extrême où l’on défait les cahiers pour vérifier physiquement le nombre de plis.

Aucune de ces pathologies ne suffit à expliquer la fixation sur l’in-23 et l’in-7. Nous sommes bien face à une entité clinique autonome.

Traitement proposé

La section clinique de l’IGLI recommande plusieurs protocoles, adaptés selon le degré de gravité.

- Isolement temporaire. Installer le patient dans une salle de lecture dépourvue de règle, compas et décimètre. Les volumes y sont disposés sans ordre apparent, les formats mélangés. Ce sevrage brutal provoque d’abord des convulsions, puis un calme relatif.

- Thérapie d’exposition graduée. Lui présenter des livres dont le relieur a soigneusement rogné les marges de manière irrégulière, si bien que le format exact devient indéterminable. Le patient, confronté à l’inclassable, apprend à tolérer l’incertitude.

- Rééducation bibliographique. Cours intensif rappelant que les appellations de format ne sont que conventions approximatives. On lui lit des passages de bibliographes sérieux expliquant que la hauteur d’un in-12 varie de 16 à 18 cm, ce qui ruine son dogme d’exactitude.

- Traitement radical. Dans les cas les plus récalcitrants, on confie au patient un volume relié de travers, oscillant entre in-12 et in-13. L’instabilité provoque chez lui d’abord une panique aiguë, puis, paradoxalement, une forme de libération. Certains se mettent à rire, d’autres à pleurer : signe que la guérison est proche.

Pronostic

Le pronostic reste réservé. L’obsession du format a tendance à récidiver, comme les hallucinations d’un malade ayant trop contemplé des tables de concordance typographique.

Il est probable que le patient parvienne à retrouver une vie sociale modérément acceptable, à condition de limiter ses mesures aux étagères domestiques. Mais toute visite de bibliothèque publique représente une rechute quasi certaine.

Nous concluons donc que la formatomanie rare — et particulièrement sa variante in-23/in-7 — doit être considérée comme un trouble chronique, incurable dans l’absolu, mais parfois stabilisable par des soins attentifs.

Note finale

À l’IGLI, nous recommandons de conserver ce dossier comme exemplaire des pathologies dimensionnelles. Car si la bibliophilie est une passion noble, elle peut, mal encadrée, se transformer en démesure — au sens propre du mot.

Dossiers cliniques de l’IGLI, Dossier n°2, cote IGLI-DC-2/193.

Très intéressant ! Je crains d’en être atteint. Il reste encore une catégorie à cibler parmi les bibliophiles ésotériques: ceux qui cherchent à trouver le nombre d’or dans les formats. Ceux-là malheureusement sont définitivement incurables.

Je ne comprends pas cet acharnement à dénigrer les rares bibliophiles qui accordent toute leur importance à ces questions pourtant fondamentale. Quand les bibliographes ne sont pas d’accord entre eux, et parlent, pour la même édition, d’in-8°, in-12, ou in-16, in-18, petit in-8°, il faut bien se rendre à l’évidence : le format réel, le seul acceptable, c’est la moyenne ! D’ailleurs je n’utilise plus que cette façon de faire et j’en dors beaucoup mieux.

Merci je suis plié en 4,314 de rire

Je vous remercie pour ce délicieux moment d’hilarité. Grâce à vous cette journée démarre bien.