Cabinet des Élégances Parallèles

Amis bibliophiles, bonjour.

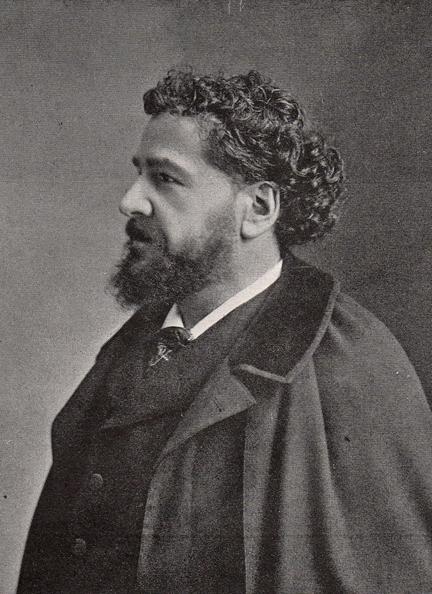

Par un adepte et à la manière de Octave Uzanne

“On m’avait juré de me rendre le Vicaire de Wakefield dès lecture achevée. C’était il y a trois printemps. L’ami a disparu, le livre aussi. Je regrette davantage le livre.”

Par un adepte et à la manière de Octave Uzanne

On m’avait juré de me rendre le Vicaire de Wakefield dès lecture achevée. C’était il y a trois printemps, au sortir d’une promenade dans les allées du Luxembourg. L’ami, d’un air pénétré, me supplia : « Prêtez-le-moi, vous savez que je lis avec soin, que j’aime les reliures autant que vous. » J’hésitai, puis cédai, dans ce mouvement de faiblesse que l’on nomme générosité, mais qui n’est qu’un déguisement élégant de la naïveté. Depuis, l’ami a disparu, le livre aussi. J’ai perdu deux présences : celle d’un compagnon de conversation et celle, plus précieuse à mes yeux, d’un volume au dos lustré, aux tranches rouges, dont l’absence luit comme un trou dans la denture d’un sourire jadis complet. Je regrette davantage le livre.

Prêter un ouvrage, c’est comme confier un mouchoir de dentelle à un voisin enrhumé : il revient, peut-être, mais jamais immaculé. Le tissu est froissé, l’odeur altérée, la grâce envolée. La bibliophilie connaît ce drame en permanence. L’objet confié ne reparaît que rarement, et s’il consent à rentrer au bercail, c’est en traînant derrière lui les stigmates de sa captivité : coins cornés, pages grasses, marginalia insolents, odeur d’un intérieur étranger qui s’est incrustée dans le papier. Je me demande parfois si les livres n’ont pas eux-mêmes le pressentiment de l’exil ; ils tremblent sous mes doigts quand je les tends, comme des enfants qu’on envoie dans une pension suspecte.

Le bibliophile avisé s’abstient, le sentimental se laisse attendrir et s’en repent. Ce n’est pas tant la valeur pécuniaire qui rend le deuil si cruel que l’absence visible, palpable, sur l’étagère. On passe devant le rayon, l’œil accroche une silhouette qui n’est plus là ; il se souvient du veau glacé, de la patine ambrée, de la typographie serrée. C’est un vide bavard : l’absence y tient plus de place que la présence.

Je me souviens d’un dîner chez M. de R***, homme de lettres autant que de cave. Nous étions six autour de la table, convives repus de Bourgogne et de propos mondains. La conversation s’étirait en longueurs convenues lorsqu’il lâcha, entre le fromage et le dessert : « J’ai perdu un ami pour un livre. » La baronne, qui maniait la plaisanterie comme d’autres leur éventail, répliqua aussitôt : « Ce devait être un roman bien dangereux ! » Mais lui, le regard sombre : « Un Paul et Virginie, édition de 1789, relié plein maroquin citron, tranches dorées. Je l’ai prêté à un confrère. » Une pause. « Et ? » demanda un convive. « Et il a trouvé plus simple de disparaître que de me le rendre. » J’osai : « Voilà un homme qui a choisi son camp. Entre l’amitié et la reliure, il a tranché. » Les rires fusèrent, mais c’était un rire de façade. Chacun songeait à quelque volume, jadis prêté, jamais revu. Nous portons tous en nous ce petit cimetière invisible de livres disparus, dont les tombes sont les cases vides de nos bibliothèques.

On croit toujours, lorsqu’on prête, que le livre sera lu avec gratitude, choyé comme un hôte de marque. Quelle illusion ! Le plus souvent, il végète sur une table basse, servant de socle à un vase trop lourd, ou s’endort dans le noir humide d’un sac de voyage. L’emprunteur oublie vite la faveur reçue, comme on oublie une promesse chuchotée à la légère dans le vestibule. En société, ceux qui s’empressent de proclamer qu’ils rendent toujours les livres prêtés affichent une sorte de coquetterie morale, une pose de vertu : « Voyez comme je suis scrupuleux, moi ! » Mais le bibliophile sait que ces serments sonnent creux et que ses volumes ne reviennent que rarement, et presque jamais dans l’état premier. L’expérience est l’école de la défiance.

Je connus moi-même, dans l’intimité domestique, un épisode révélateur. Un soir, je cherchai vainement mon Manon Lescaut en maroquin vert. « Chérie, où est passé mon Manon ? » demandai-je. « Je l’ai prêté à Hortense, elle voulait le lire. » — « Hortense ? Mais elle a encore mon Phèdre de 1677 ! » — « Oh, voyons, c’est de la famille. » — « Justement, c’est pire. Les cousins ne rendent jamais rien, sinon les visites. » — « Tu exagères. » Alors, excédé, je déclarai : « Je te parie un mois de dîners froids que ce Manon ne reviendra pas. » Elle replia son tricot, je ravalai ma colère feutrée. Trois ans plus tard, Manon n’est toujours pas rentrée. Hortense, si. Le paradoxe est cruel : on pardonne aux proches leurs absences, on leur confie encore, mais les livres, eux, restent prisonniers d’un oubli bienveillant.

Il n’est pas honteux de refuser un prêt, bien au contraire : c’est une marque de prudence que l’on devrait enseigner aux néophytes. On peut toujours invoquer un désordre provisoire de la collection, un déménagement imminent, ou encore l’attente d’un relieur maladroit dont on craint les faux pas. Ces prétextes passent pour politesse, mais la vérité est nue : un livre prêté est un livre à demi perdu. Lorsque, par faiblesse, on cède, il faut au moins revêtir les habits d’un percepteur : noter dans un carnet la date, le titre, le nom de l’emprunteur, l’état de l’ouvrage. Ce registre des prêts, qui vous donnera des airs de comptable tatillon, est le seul moyen de maintenir une apparence d’ordre dans le chaos sentimental de la générosité bibliophilique.

Hélas, la plupart des bibliothèques privées portent les cicatrices de ces complaisances. Il existe des rayonnages orphelins, amputés de leurs joyaux par les petites morts du prêt irréfléchi. Chaque absence est un trou dans le tissu d’une vie de lecture, un chapitre manquant à la chronique intime du collectionneur. On reconstruit parfois la série, mais ce n’est jamais la même édition, ni le même exemplaire : celui qui est parti emportait avec lui une histoire unique, l’odeur d’un grenier, la note manuscrite d’un précédent possesseur, le souvenir de la découverte initiale. Le remplaçant est comme une seconde épouse : respectable, mais sans le parfum du premier amour.

Je me suis souvent demandé pourquoi nous persistons à prêter, malgré les déceptions accumulées. N’y a-t-il pas, dans ce geste, une vanité secrète ? Nous nous flattons de montrer que nous possédons ce que d’autres désirent, nous aimons briller en offrant à l’admiration d’un ami la reliure précieuse ou l’édition rare. Le prêt est un miroir tendu à notre propre orgueil. On ne prête pas tant pour rendre service que pour s’entendre dire : « Quel trésor vous avez là ! » L’égoïsme prudent, lui, préfère l’admiration frustrée à la perte irrémédiable.

J’ai vu des bibliophiles inventer mille stratagèmes pour éviter la saignée. Tel autre, prié d’un prêt, feignait la surprise : « Mais ce volume est introuvable… Ah ! il est sans doute en reliure. » Un autre expliquait que sa bibliothèque était dans des caisses, en attente d’un déménagement fictif qui durait dix ans. Les plus habiles invoquaient le scrupule de la conservation : « Je crains, cher ami, que la lumière ne vous en altère la couleur. » Toutes ces excuses sont des ruses honorables, car elles protègent l’essentiel : la continuité d’une collection.

J’ai connu aussi des fous de rigueur qui faisaient signer à leurs amis de véritables reconnaissances de dette : « Je soussigné… » Cela avait des airs notariaux. Mais avouez qu’il y a quelque chose de comique à exiger pareille formalité pour un roman que l’on sait condamné à ne jamais revenir. Les bibliothèques, en vérité, ne se pillent pas par effraction mais par complaisance. Le cambrioleur n’est rien comparé au cousin aimable, au collègue insinuant, à la belle-sœur curieuse.

Le malheur est que nous confondons encore trop souvent la générosité avec la faiblesse. Un livre confié est un morceau d’âme qu’on dépose entre des mains indifférentes. Et lorsque la reliure ne revient pas, c’est tout un pan de notre histoire personnelle qui s’efface. La détestable habitude de prêter ses livres ressemble aux imprudences conjugales : on croit faire preuve de grandeur d’âme, et l’on se découvre trahi. Le livre s’en va, et avec lui un peu de notre confiance. Quant à l’emprunteur, il conserve l’ouvrage et la légende de notre bonté, qu’il répète peut-être dans les salons : « Voyez comme il est généreux ! » Jusqu’à la prochaine demande, qui recommence le cycle.

Si vous tenez à vos amitiés, à vos mariages, à vos rayonnages, souvenez-vous de cette maxime : prêtez sans scrupule vos parapluies, vos journaux, vos bicyclettes, mais gardez vos livres. Car le parapluie oublié s’achète à nouveau, la bicyclette se remplace, le journal se jette. Mais le volume prêté ne revient pas, ou revient meurtri. Et chaque livre perdu est une plaie qui ne se referme pas, une reliure qui hante la mémoire comme un fantôme au salon.

Ainsi, au fil des ans, j’ai bâti la morale suivante, que je vous livre comme une épitaphe pour toutes mes pertes : il vaut mieux paraître égoïste que mutilé. Un ami froissé se rabiboche ; un livre parti ne revient jamais.

U. O.

Cote : Cabinet des Élégances Parallèles – Uzanne – CEP-UZ/20X-1905

il paraît qu’Anatole a dit « Ne prêtez pas vos livres : personne ne les rend jamais. Les seuls livres que j’ai dans ma bibliothèque sont des livres qu’on m’a prêtés. » Moralité : ne prêtez pas vos livres, empruntez plutôt ceux de vos amis.