par un adepte, et à la manière de Lucas Corso, arpenteur des marges bibliophiliques.

Amis bibliophiles, bonjour.

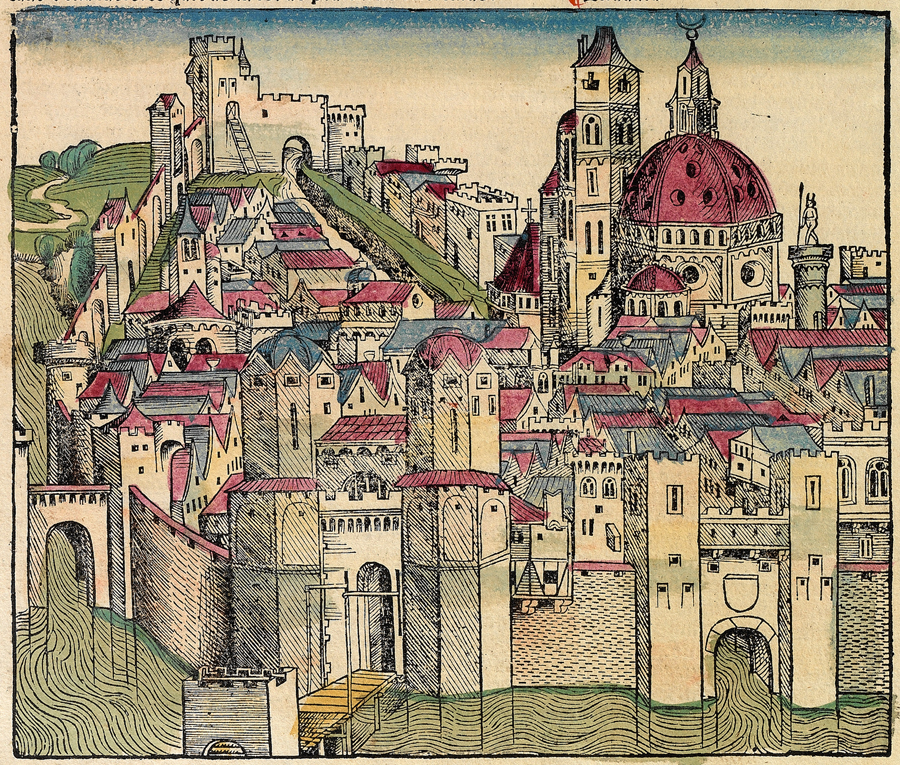

Les dictionnaires sont des tombeaux. Les bibliothécaires les appellent « outils », les juristes « références », les professeurs « socles » ; moi, je dis tombeaux. Ils ressemblent à ces mausolées de province où chaque nom gravé appelle un silence, où l’on n’entre qu’à reculons, le chapeau à la main. Les dictionnaires enferment le langage dans des cases, clouent des papillons vivants et prétendent qu’ils ne bougent plus. J’ai longtemps cru à la neutralité lexicographique, à la belle illusion d’une langue mise au carré comme une armoire de notaire. Puis j’ai voyagé, j’ai vu des glossaires de prisons, des lexiques de tribunaux secrets, des listes de mots que l’on agite comme des menottes. Le Lexique de Nuremberg appartient à cette famille toxique : un petit in-folio qui sent la poussière de greffe, l’encre froide et la sueur de l’accusé.

Il m’est arrivé un soir de pluie à Francfort, escorté par un avocat hambourgeois dont la raideur du col suffisait à le rendre coupable de mauvais goût. Il s’appelait Albrecht von Witte, ce qui avait l’avantage de le situer immédiatement sur l’échiquier social germanique. Son cabinet occupait un étage vitré d’une tour qui dominait la gare. On m’y introduisit avec des précautions ridicules, comme si j’allais contaminer le parquet. Dans la salle de conférence, sous une cloche de plexiglas, reposait le volume : veau blond, nerfs saillants, tranches rougies, cet air d’innocence policée que savent prendre les livres quand ils ont beaucoup à se reprocher. Le titre, en gothique, me regardait de biais : Lexicon Verborum Obscurorum, Nuremberg, 1543. Ni auteur ni privilège, aucune adresse d’imprimeur, pas même un colophon discret. Une pudeur qui sentait le faux, ou l’imprimé clandestin.

Von Witte avait les mains propres, mais son regard portait des traces d’encre vieille. « L’objet vient de ma famille, dit-il en rangeant ses syllabes comme des couteaux. On raconte qu’un aïeul siégea à Bamberg à l’époque des procès de sorcellerie. Je n’ai aucun goût pour ces légendes. Je souhaite savoir si ce livre a une valeur… et s’il peut m’attirer des ennuis. » Un avocat qui s’inquiète d’ennuis, c’est un prêtre qui craint l’encens. Je lui rendis un sourire que je réserve aux clients susceptibles de payer sans discuter, puis je débouclai la reliure.

Le papier était un vergé à vergeures serrées, moulé régulier, légèrement bleuté par endroits, avec un filigrane de pot à anse — un motif courant dans l’Empire au milieu du XVIᵉ siècle. Les caractères, un gothique textura bien net, rappelaient les fontes en usage chez Petreius, le grand imprimeur de Nuremberg. Mais l’œil, quand il s’habitue, entend des nuances : l’encrage était moins généreux, la pression parfois capricieuse, comme si l’atelier n’avait pas accès à la même qualité de presses, ou comme si l’imprimeur travaillait en catimini. La composition trahissait un typographe de métier, mais pressé, nerveux, qui recombina des casses dans un lieu non prévu pour l’édition. J’ai vu ce genre de bricolage chez des imprimeurs clandestins du XVIIIᵉ siècle ; on le reconnaît à l’alignement parfois incertain des colonnes, à ces légers « sauts » où la ligne paraît trébucher, faute d’avoir été serrée par une main sûre.

Je promenai mon doigt sur l’alphabet initial. Les entrées commençaient avec docilité — Abschwur (reniement), Achtheilig (jugé en huit articles), Alltagspflicht (devoir quotidien) — puis s’enhardissaient. Bientôt parurent des termes qu’aucun latiniste honnête n’aurait osé forcer dans sa langue : Zwerghass (lit : « haine des nains », grommellement social dirigé vers ceux de petite taille et, par extension, les miséreux), Blutfrieden (paix de sang, pacification conclue après la vengeance), Lesewunde (blessure de lecture, entaille mentale causée par la fréquentation d’un texte). À chaque mot, une traduction brève, souvent sèche, parfois une paraphrase désabusée : « Ce mot n’est pas transposable ». Une collection de portes entrebâillées.

La neutralité était une mise en scène. À mesure que j’avançais, les entrées déviaient du lexique pour se river au droit. L’ouvrage quittait la linguistique pour entrer dans une salle d’audience. Witthand : main du témoin, à considérer comme preuve lorsqu’elle tremble. Seelgericht : tribunal de l’âme ; désigne la conscience publique réunie et supposée supérieure au juge. Hexenreim : rime d’ensorceleuse ; confession chantée dont l’irrégularité rythme la culpabilité. Les définitions n’expliquaient pas : elles aiguillaient. Elles orientaient le lecteur — ici, le juge — vers une interprétation. Le livre ne disait pas quoi faire ; il faisait en sorte que vous le fassiez.

Je levai la tête. Von Witte suivait mes gestes avec l’avidité des non-lecteurs devant un feu de cheminée. « Authenticité ? » demanda-t-il. Je répondis prudemment : « La matière crie XVIᵉ ; la mise en page, moins. Un atelier discret, peut-être satellite. Nous devrions vérifier les filigranes à Nuremberg. » Il acquiesça, déjà soulagé de ne pas entendre le mot faux. Il aurait mieux dormi si j’avais dit faussaire de génie. Les avocats préfèrent les coupables clairs.

Le vrai cœur du livre se jetait à mi-parcours. Une insertion, à première vue banale : un feuillet manuscrit, d’une main ferme, glissé sans couture entre deux cahiers. Papier plus tardif, vergeures larges, filigrane différent — couronne d’électeur, fin XVIIᵉ ou début XVIIIᵉ siècle. Dix entrées, pas une de plus, numérotées comme des articles juridiques. Buchgrab (tombe-livre), Schweigpflicht (obligation de silence), Rabenrecht (droit des corbeaux : autorisation tacite de dépouiller le condamné), Kettenfrage (question des chaînes), Nachtzeug (preuve nocturne, témoignage arraché aux heures où la raison sommeille)… Le feuillet se terminait par une note : « À ne communiquer qu’entre juges, sous sceau, lorsqu’il faut aller vite. » Ce aller vite empesta la gifle. Je posai le feuillet à côté du volume ; l’encre, brune, avait cette nuance de noix que prennent les lettres officielles longtemps enfermées.

Je demandai l’autorisation de photographier. Von Witte refusa poliment ; le refus des hommes polis est le plus définitif. Il se contenta d’ouvrir un cahier des charges : estimation, discrétion, hypothèse de vente si le marché s’y prêtait. Je lui promis une expertise dans la semaine, à condition de pouvoir consulter deux conservateurs — l’un au Germanisches Nationalmuseum, l’autre à la Stadtbibliothek. L’affaire voulait de la lumière froide, pas la chaleur d’une salle de conférence.

Nuremberg a ce prodige d’offrir des pierres médiévales à ceux qui viennent y chercher des papiers. Je passai une matinée à examiner des volumes de Petreius pour comparer les fontes, les espaceries, les accidents de casse. Rien de probant : le Lexicon n’appartenait pas à sa production officielle. Pourtant, à la loupe, certains r et s long trahissaient une parenté : même fatigue dans les empattements, même grain de métal légèrement bullé. J’en vins à l’hypothèse qu’un compagnon typographe, passé par l’atelier, partit avec une poignée de caractères pour monter, ailleurs, une entreprise parallèle — peut-être dans l’arrière-boutique d’un libraire peu scrupuleux. On faisait ainsi naître des livres utiles, ceux qu’il vaut mieux ne pas signer.

La conservatrice, une femme austère aux lunettes rectangulaires, eut ce seul sourire lorsqu’elle lut Lesewunde. « Vieille métaphore, dit-elle, qu’on retrouve chez quelques moralistes. Mais vous voyez bien que la glose judiciaire se presse partout. Ce lexique n’explique rien : il naturalise des décisions. » Elle me montra, dans une vitrine, un recueil de Carolina, le code criminel de Charles Quint, annoté par un juge local. Les mots avaient servi, déjà, de charnières à la culpabilité. Quand on veut pendre, on trouve le verbe qu’il faut.

Je sortis de la bibliothèque avec l’impression d’avoir tenu une lame. Dans un café proche, je relus mes notes. Trois éléments saillaient : l’anonymat de l’impression, la parenté technique avec un grand atelier, l’insertion tardive du feuillet à dix entrées. Et puis il y avait le client, cette généalogie de juges. Les livres circulent ; les responsabilités collent. Je décidai de remonter la branche la plus courte : Bamberg. On m’ouvrit une salle d’archives étroite où l’air avait la viscosité d’une antichambre d’église. Un archiviste flegmatique, les doigts tachés, me tira une boîte cartonnée : Prozesse, 1626–1630. À l’intérieur, des procès-verbaux, des listes de biens saisis, des mentions de fees allouées aux bourreaux. J’y retrouvai un nom : Johann Witte, Schöffenrichter. « Un de votre client ? » demandai-je au fonctionnaire. Il haussa les épaules : « Les Wittes, ici, il y en a comme des clous dans un coffre. »

Une Liste der Bücher eines verurteilten Weibes attira mon œil. On y citait des titres jetés pêle-mêle, « livre des psaumes », « recueil de remèdes », « lexique des mots grossiers ». Le mot Lexicon apparaissait, flou, suivi d’une abréviation : V.O. — Verborum Obscurorum ? Le papier trembla un instant, ou ce furent mes doigts. Il me sembla reconnaître la main qui avait rédigé la note du feuillet tardif : même graphie serrée, même g qui remonte comme une fourche. Un siècle sépare des écritures ; un vice les réunit.

Je rentrai à Francfort avec la certitude que le Lexique n’était pas une fantaisie. C’était un outil. Un manuel portatif, destiné aux juridictions pressées, pour combler les trous du droit par la pâte molle de la langue. Un livre de ponts : on y jetait un mot sur un gouffre de preuve, et l’on passait, tête haute, vers la sentence. Je retrouvai von Witte dans son bureau qui ressemblait à un aquarium où l’on élève des poissons carnassiers. Il ne me demanda pas comment j’allais ; il demanda : « Alors ? » Je lui parlai d’atelier satellite, de lignage typographique, de feuillet ultérieur probable, de liens possibles avec Bamberg. Il écouta comme un propriétaire écoute un rapport d’expertise sur une villa en bord de mer. Tout ce qu’il voulait, c’était entendre que la maison n’était pas bâtie sur du sable.

« Je peux vendre ? » dit-il enfin. Je répondis : « Vous pouvez— à condition de choisir l’acheteur. » Il crut à une pudeur morale ; c’était plus simple : je connais des collectionneurs plus dangereux que la justice. Certains livres, vendus à certains hommes, finissent par faire plus de bruit qu’une arme. Il hocha la tête, prit un stylo-plume et nota trois noms que je lui dictai sans y croire. Le premier refuserait par peur d’y voir une relique de tribunal. Le deuxième achèterait pour l’enfermer, cravache sur le dos d’un secret. Le troisième… Je n’aimais pas le troisième. Il avait cette façon d’aimer les livres qui ressemble à la faim.

Je demandai encore à revoir le volume. Il me le confia une dernière fois, comme on confie un patient à un chirurgien pour une seconde opinion. Cette fois, je m’attardai non sur les mots, mais sur leurs silences. Une chose me frappa : dans les premières lettres, de A à C, plusieurs entrées avaient été raclées au couteau. On devinait l’effacement, la trace mate de fibres blessées. Les mots gommés laissaient un fantôme : Abbitte (demande de pardon), Beichtzwang (contrainte à la confession), Choralzwang (obligation de chanter). Quelque lecteur, autrefois, avait jugé dangereux de laisser couchées ces incitations trop voyantes. Il avait nettoyé son jargon. Les dictons l’enseignent : on voit mieux les mensonges à l’endroit où ils ne sont plus.

Je pris congé avec une estimation et deux recommandations : conserver le feuillet manuscrit à part, dans une chemise neutre, et éviter les expositions publiques « à thème » où les livres deviennent des accessoires. Von Witte signa un reçu, m’assura d’un virement rapide, puis me raccompagna jusqu’à l’ascenseur. Le genre d’homme qui serre la main comme on ferre un cheval. J’eus à peine le temps d’attraper ma valise qu’il me rappela d’une voix soudain moins assurée : « Ma fille prépare un mémoire de droit sur la traduction juridique. Puis-je lui montrer… » Je le coupai : « Non. Ou alors vous lui montrez votre conscience, ce sera plus instructif. » Ce n’était pas une insolence gratuite : c’était la seule leçon honnête que le Lexique autorisait.

Je passai la nuit à l’hôtel, à recopier sur mon carnet quelques entrées qui me semblaient résumer le vice du livre. Fremdwortschuld : culpabilité du mot étranger — idée que l’incompréhensible porte en soi un tort. Notwendigkeitsrecht : droit de la nécessité — formule-marteau pour faire passer l’exception. Zeugnisdruck : pression du témoignage — technique d’audience qui transforme l’hésitation en aveu. Je connaissais assez de salles de ventes pour savoir que ces mots, mis en vitrine, exciteraient des convoitises exactes : les amateurs de curiosa juridiques, les collectionneurs de noirceurs, les institutions qui aiment montrer comme elles ont tourné la page en la punaisant au mur.

Le lendemain matin, je reçus un message court : « Acheteur trouvé. Discrétion assurée. Prix conforme à votre estimation haute. Merci. — A.v.W. » La hâte est mauvaise conseillère, mais elle est la meilleure amie des profits. Je voulais croire que l’acheteur serait un conservateur raisonnable, un de ces hommes aux cravates moches qui posent des gants blancs à des secrets noirs. Il n’en fut rien. Deux semaines plus tard, un collectionneur berlinois connu pour ses réceptions à thème — on y portait des toges de juge et des masques de corbeau — publia une photo floue d’un « petit gothique anonyme » trônant au milieu de coupes de champagne. Je reconnus le veau blond, les tranches rouges, la modestie perfide du titre. L’homme écrivait : « La justice a toujours été un art. » Il joignait un smiley. J’aurais volontiers traduit ce pictogramme en terme juridique archaïque, mais je manquais de place pour la nuance.

Je repris l’avion pour Berlin, poussé par cette vieille superstition de bibliophile qui veut qu’on ne laisse pas les livres trahir leur vocation sans leur faire au moins honte une dernière fois. Le réceptionniste me adressa un sourire à facettes. Le collectionneur n’était pas là — une voix féminine m’expliqua qu’il voyageait, qu’il ne recevait que ses amis, que les livres, chez lui, étaient des « catalyseurs d’idées ». Je laissai ma carte et un mot : Un lexique d’accusation n’est pas une décoration. Il mord. Je savais que cela ne changerait rien. Les livres, dans certaines demeures, sont des domestiques. Ils ouvrent, ferment, servent, punissent, et finissent par apprendre la maison mieux que ceux qui l’habitent.

Je rentrai par la route, avec cet arrière-goût que savent laisser les victoires douteuses. J’avais authentifié, valorisé, exfiltré un livre hors d’une famille qui le gardait depuis des siècles, et je l’avais remis entre des mains qui le traiteraient comme un jouet. Cela arrive. On gagne le procès ; on perd la justice. Un soir, par acquit de conscience, j’écrivis à von Witte une lettre longue et inutile, lui expliquant ce que j’aurais aimé qu’il voie : que le Lexique n’est pas un dictionnaire, mais une fabrique de culpabilité ; que l’intraduisible est un écran commode pour qui veut décider à la place des mots ; que sa valeur tient moins à sa rareté qu’à la blessure intellectuelle qu’il rend visible. Je ne reçus pas de réponse. Les avocats n’aiment pas les lettres qui ne se plaident pas.

Je relus encore une fois ma copie du feuillet. Buchgrab, tombe-livre. J’en vins à penser que l’entrée ne parlait pas du condamné, mais du livre lui-même. On ne s’ensevelit pas avec les volumes : ce sont eux qui, parfois, se terrent en nous, et nous transforment en cave. Le Lexique avait trouvé une succession, donc une respiration. Il continuerait de poser ses mots comme des pierres à travers les salons, les bibliothèques, les notes de bas de page. On se réunit autour de lui, on débat, on joue à comprendre. Puis, un soir, un invité feuillette, s’arrête à Seelgericht et ce qu’il lit lui donne l’idée d’un tribunal imaginaire où sa conscience acquittera ses caprices. On rit, on boit, on passe à autre chose. Le livre, lui, a souri.

Je pourrais vous dire que j’ai tenté de le racheter, d’intervenir, de le soustraire à la mascarade. Ce serait flatter ma propre morale. La vérité est plus simple : je note, je raconte, et parfois, je me gratte encore la Lesewunde que m’ont laissée les mots. C’est une plaie qui cicatrise en bibliothèque et se rouvre en salle de vente. Les libraires la connaissent ; les juges la désinfectent à l’eau de code ; les collectionneurs la parfument. Moi, je la garde, parce qu’elle me rappelle à quoi servent les livres quand ils cessent d’être sages : à nous mordre.

Je rangeai mes notes dans une chemise grise, avec l’intention vague de les oublier. Quelques semaines plus tard, un courriel tomba, poli, discret, anonyme : « Un ouvrage de Nuremberg, du milieu du XVIᵉ siècle, pourrait être présenté dans une vente privée. Votre présence serait appréciée. Aucune photographie ne sortira. Les mots, eux, sortiront toujours. » J’acceptai par curiosité, ce vice sans remède. Mais je savais déjà que je n’y achèterais rien. À force de côtoyer les lexiques, on finit par craindre leurs définitions. Elles vous collent à la peau. On vous range sous une entrée — Corso, Lucas : chasseur d’ombres, affidé au papier, ironiste. On ferme la colonne. On tourne la page.

Je n’ai pas de solution à offrir contre ces livres-là. Ils n’appartiennent ni au mal ni au bien ; ils appartiennent aux gestes. Un juge qui se lave les mains après avoir prononcé Notwendigkeitsrecht fait un geste, un bibliophile qui pose un gant blanc sur Lesewunde fait un geste, un avocat qui signe un virement ajoute sa coulée à la fonte. Le Lexique de Nuremberg survivra à nos indignations comme il a survécu aux feuillets raclés. Il connaîtra d’autres vitrines, d’autres salons, d’autres sourires. Il s’acclimate partout où l’on aime que les mots claquent comme des portes.

Vous voulez une morale ? Évitez les dictionnaires qui ne donnent pas d’exemples. Ils cachent une arme. Préférez les glossaires qui hésitent, les notices qui balbutient, les définitions qui avouent leur impuissance : ce sont des livres honnêtes. Les autres ont appris trop tôt que, dans une salle d’audience ou dans un cabinet, on gagne en parlant fort. Alors j’écris, je consigne, je laisse le Lexique à ses amateurs. Je garde pour moi cette note griffonnée dans la marge de mon carnet : « Quand un mot refuse d’être traduit, demandez-lui s’il veut vous juger. » Elle m’aide à dormir. Parfois.

Cote de bibliothèque

Cote Guilde : GBO-NUR-LEXI-010

Référencement : Cabinet des Élégances Parallèles – Série Lucas Corso – Le Lexique de Nuremberg

Note légale

Les Élégances Parallèles – À la manière de Lucas Corso relèvent d’un exercice de fiction littéraire et bibliophilique. Toute ressemblance avec des personnes, événements ou ouvrages existants ne saurait être que fortuite. Le personnage de Lucas Corso, ainsi que les clins d’œil à d’autres figures littéraires, sont utilisés dans le cadre du pastiche et de l’hommage, conformément aux exceptions prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

je n’aime pas Pérez-Reverte, dont j’ai essayé de lire le capitaine Alatriste – mais je n’ai pas lu le club Dumas 🙂 – des références doivent m’échapper 🙂 – je préfère largement Eco !

Bonjour,

Votre narration me rappelle fortement celle de Umberto Eco, ai-je raison d’y voir une ressemblance ?

Louis

C’est extrêmement flatteur, merci beaucoup Louis. J’aimerais avoir son talent, et son érudition!

Merci encore

Hugues