par Josué Dorure, Inspecteur adjoint permanent de la Guilde des Bibliopolicés, chargé du dépistage des impostures littéraires.

Amis bibliophiles, bonjour,

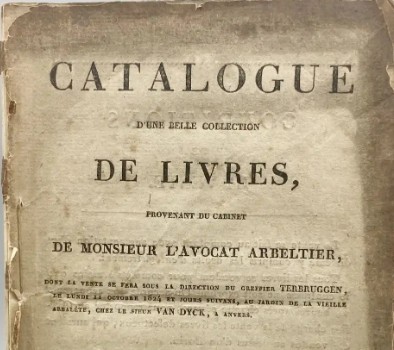

Il nous incombe aujourd’hui de consigner au Registre un cas singulier et plaisant, qui en dit long sur les mœurs de nos aïeux bibliophiles et sur les faiblesses de la pratique provinciale au XIXe siècle. Je veux parler d’un certain Jacques-Firmin Canivet, personnage qui n’a jamais existé ailleurs que dans l’imagination des imprimeurs de notices et des commissaires-priseurs pressés. Et pourtant, son nom s’étale, tel un blason apocryphe, sur des catalogues de ventes, entre 1860 et 1885.

Ce qui rend l’affaire savoureuse, c’est que nul libraire, nulle maison de commerce, nulle boutique poussiéreuse n’a jamais pu être rattachée à ce Canivet. Son existence n’a jamais été attestée par un contrat, une adresse, une correspondance professionnelle. En réalité, il s’agissait d’un pseudonyme collectif, un paravent commode derrière lequel se cachait la paresse descriptive ou l’urgence logistique. Les commissaires-priseurs de province, confrontés à des bibliothèques hétéroclites, manquaient souvent de savoir-faire bibliographique. Pour donner une forme respectable à leurs catalogues, ils recouraient parfois à des feuilles de notices pré-imprimées, qu’ils n’avaient plus qu’à garnir de prix et de numéros. Afin de donner à l’ensemble une apparence d’autorité, on apposait à l’occasion au bas de la couverture le nom du très opportun « Jacques-Firmin Canivet ».

Pourquoi ce patronyme ? Peut-être parce qu’il sonnait solide, discret, provincialement honnête. Ni trop illustre, ni trop ridicule : un nom de notaire ou de receveur des postes, fait pour inspirer confiance. On ne se méfie pas d’un Canivet, comme on se méfierait d’un pseudonyme trop flamboyant. Au contraire, son anonymat tranquille lui conféra un crédit que de véritables libraires auraient parfois envié.

Ses “œuvres” se reconnaissent à des traits caractéristiques. On y trouve toujours des titres boursouflés, rédigés dans une prose mécanique, où chaque livre semble à la fois « rare », « très-rare » et « complet de ses rousseurs ». Les provenances, elles, se réduisent à des clichés interchangeables : « Bibliothèque d’un magistrat », « Exemplaire aux armes d’un amateur discret », ou encore « Ex-libris illisible mais distingué ». Les reliures, quant à elles, sont « solides », « correctes », « convenables », « malgré quelques atteintes d’humidité » – formules passe-partout qui faisaient sourire les lecteurs attentifs mais rassuraient les acheteurs occasionnels.

On dénombre plus de cent vingt catalogues portant la mention « J.-F. Canivet ». Or, aucun ne donne la moindre adresse d’imprimeur identifiable. Les exemplaires conservés, quand on les consulte dans les fonds des bibliothèques ou dans des collections privées, révèlent ce même vide : pas de libraire, pas d’étude, juste un nom en couverture et des notices fantomatiques.

Les témoignages ne manquent pas pour souligner l’ampleur du phénomène. Un commissaire de Nevers, pris de sincérité en 1872, avoua dans une lettre à son collègue de Bourges : « Sans le sieur Canivet, je n’aurais su comment meubler mon catalogue. » Il exprimait ainsi ce que beaucoup pensaient tout bas : sans ce pseudonyme salvateur, nombre de ventes provinciales auraient sombré dans l’improvisation totale. Un bibliophile facétieux griffonna en marge d’un catalogue conservé à Orléans : « Canivet, patron des bibliothèques qui n’existent pas. » Plus tard encore, un érudit à l’humour corrosif écrivit dans une revue : « Il n’est pas de ville sans son Canivet, pas de vente sans son catalogue J.-F.C. : nous avons là un auteur plus universel que Balzac. »

Je ne résiste pas à ajouter une anecdote recueillie dans les papiers d’un vieil amateur tourangeau, le sieur Léopold Chavannes. Ce dernier raconte avoir assisté, vers 1878, à une vente houleuse où un bibliophile de la capitale, descendu spécialement de Paris, s’étonna du caractère répétitif des notices. « Mais, s’exclama-t-il, c’est toujours le même Canivet ! » À quoi le commissaire-priseur répondit du tac au tac : « Monsieur, sans Canivet nous ne pourrions vendre un seul livre ici ! » L’assemblée éclata de rire, et l’incident fut clos. Il n’empêche : cette répartie illustre à merveille la dépendance des provinces à cet auteur imaginaire.

Le cas Canivet, pour nous qui le relisons à travers le prisme de la Guilde, révèle une fragilité structurelle de la bibliophilie hors de Paris. La province, faute de libraires spécialisés en nombre suffisant, recourait à des solutions de fortune, préférant l’illusion typographique à la description réelle. Ces catalogues ne décrivaient pas des livres, mais des fantômes. Les notices s’appliquaient indifféremment à tout volume, comme des habits de confection mal ajustés. On y reconnaît la tentation bureaucratique d’une époque : classer vite, décrire vaguement, vendre sans plus de scrupules.

Il serait injuste cependant de réduire Canivet à une simple supercherie. Son rôle fut paradoxalement fondateur. Grâce à lui, des milliers de ventes purent se dérouler avec une apparence de sérieux, attirant des acheteurs qui, sans ce vernis, auraient hésité à enchérir. On pourrait presque dire qu’il a démocratisé la bibliophilie provinciale, en lui donnant un cadre stable, même fictif. À défaut d’authenticité, il offrait une continuité. Et cette continuité fit illusion assez longtemps pour devenir une habitude culturelle.

La Guilde des Bibliopolicés a donc décidé, après examen minutieux, d’inscrire Jacques-Firmin Canivet au Registre des Faux Auteurs et des Vrais Pseudonymes. Il est classé dans la catégorie des « Auteurs de catalogues imaginaires ». Sa notice se lira ainsi :

Canivet, Jacques-Firmin.

Alias : « Catalogue J-F.C. »

Statut : entité fictive, pseudonyme collectif couvrant la paresse descriptive des ventes provinciales.

Particularité : plus prolifique que bien des libraires réels, bien que n’ayant jamais existé.

Note : à citer comme exemple d’un auteur inexistant devenu, par la répétition de son nom, plus crédible que bien des hommes de chair et d’os.

Ainsi, chers amis bibliophiles, nous retenons de Canivet une leçon ironique : la bibliophilie, même lorsqu’elle se veut savante et minutieuse, n’échappe pas à la tentation du simulacre. Là où nous cherchons des reliures, des provenances, des colophons, il arrive que nous ne trouvions que des ombres. Mais ces ombres, parfois, en disent plus long sur les pratiques d’une époque que les documents authentiques.

Cote attribuée par la Guilde des Bibliopolicés : [CANIVET-1870-REG]

Derrière la fantaisie bibliopolicée, rappelons que l’affaire Canivet n’est pas une invention : ce pseudonyme collectif a réellement circulé dans les ventes provinciales du XIXᵉ siècle, et son nom figure encore aujourd’hui dans les répertoires bibliographiques.

Informations bibliographiques et sources

Frits Lugt, Répertoire des catalogues de ventes publiques intéressant l’art ou la curiosité (La Haye, 1938-1987) : ouvrage de référence pour l’étude des catalogues de ventes (1600-1925).

Archives nationales (France), série Catalogues de vente de libraires et catalogues de ventes publiques : inventaire consultable via FranceArchives.

Hypothèses.org, carnet Les ventes d’antiques en France au XIXᵉ siècle : notes sur les catalogues souvent anonymes ou semi-apocryphes.

Exemple parallèle : les Frères Gébéodé (Pierre-Gustave Brunet et Octave Delepierre), pseudonyme collectif au XIXᵉ siècle, illustrant la pratique d’auteurs fictifs dans le domaine érudit.

hum… je me fais avoir (presque) à chaque fois. Bravo !

Oh là là… !