Frère Séraphion de la Chartreuse de Rambervillers, spécialiste du classement bibliophilique dans les ordres réguliers

Amis bibliophiles, bonjour.

Il est des sujets que l’historiographie aborde du bout des doigts, comme si la seule évocation risquait de réveiller d’anciennes ombres. Le marché noir du livre ancien durant et après la Seconde Guerre mondiale appartient à cette catégorie. Non pas par pathos, ni par goût du secret, mais parce que l’on se trouve ici au croisement de trois forces rarement réunies : le conflit, l’érudition et l’argent. Le mélange, reconnaissons-le, fut explosif.

J’ai passé une partie de ma vie à plonger dans les archives poussiéreuses du ministère de l’Éducation nationale, dans les rapports de l’OSS, dans les dossiers de l’Art Looting Investigation Unit. J’y ai trouvé, non pas des anecdotes, mais un véritable récit : une histoire clandestine, souterraine, où les livres circulaient à la manière de valises diplomatiques, traversant frontières et gares de triage pendant que l’Europe brûlait.

Ce que vous allez lire n’est pas un catalogue, encore moins une légende. C’est une enquête historique, mais racontée comme on suit une piste : pas à pas, caisse après caisse, nom après nom.

I. 1939–1942 — Dans la poussière des gares de triage

Imaginez la France de 1939-40. Dans les couloirs des grandes bibliothèques, l’odeur de papier remplace peu à peu celle de la cire d’abeille : on emballe, on ligature, on répertorie à la hâte. Versailles envoie des caisses à Autun, Strasbourg fuit vers Aubusson, Lille, Arras et Dunkerque entassent leurs fonds dans des dépôts improvisés. Les fonctionnaires savent qu’ils doivent sauver l’essentiel, mais ne savent pas encore de quoi.

Et dans cette urgence, tout se fissure.

Les wagons sont plombés, puis déplombés. Les caisses portent des numéros, puis perdent leur étiquette. Dans les archives F17, des notes sèches témoignent de la catastrophe : « Manquent trois caisses à Nevers », « Triages de Dijon : pertes non expliquées ». À lire ces lignes, on imagine les silhouettes qui rôdent dans les entrepôts nocturnes. On devine des mains qui se servent au passage.

Ce chaos fondateur crée une brèche. Et dans cette brèche, une économie parallèle va s’engouffrer.

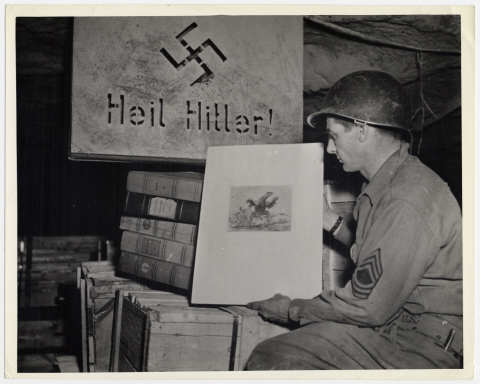

II. L’Occupation et les grandes saisies — L’ERR, les camions gris et les couloirs brisés

Lorsque l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) s’installe à Paris, la mécanique change d’échelle. Les hommes d’Alfred Rosenberg (au centre, le bras levé) ne sont pas de simples pillards. Ce sont des administrateurs maniaques, tenants d’une idéologie rigide, persuadés de collecter pour la postérité du Reich.

Ils saisissent :

- la bibliothèque de l’Alliance israélite universelle,

- les fonds maçonniques du Grand Orient et de la Grande Loge,

- les archives de la Ligue des Droits de l’Homme,

- la librairie Fischl.

Les documents exceptionnels prennent la route de Francfort. Mais entre la rue de l’Université et le quai, entre le quai et les gares, se trouve la zone grise : les transporteurs, les auxiliaires, les sous-officiers, les manutentionnaires. Ce sont eux qui, parfois par opportunisme, parfois par survie, prélèvent dans les caisses ce qui leur semble vendable.

Ainsi naissent les premiers filons d’un marché noir du livre très particulier : discret, intellectuel, mais redoutablement lucratif.

III. Les acteurs de l’ombre — Une Europe secrète des livres

Lorsque l’on ouvre les rapports de l’OSS, on croirait feuilleter un roman noir tant les personnages semblent tout droit sortis d’une intrigue. Mais non : tous ces noms sont réels.

1. Les organisateurs allemands : les cerveaux et les exécutants de l’ERR

Derrière les camions gris, il y a des visages. L’ombre dominante est celle d’Alfred Rosenberg, mais Paris vit sous l’autorité directe de Kurt von Behr, chef de la Dienststelle Westen, que les rapports OSS décrivent comme un administrateur « froid et mécanique ».

Autour de lui gravitent trois figures clés :

- Gerhard Utikal, directeur opérationnel de l’ERR, coordinateur méthodique des transferts de caisses entre Paris et Francfort ;

- Hermann Bunjes, spécialiste des imprimés et archives, chargé d’identifier les pièces ayant une valeur intellectuelle ou marchande ;

- Franz Six, universitaire devenu idéologue, responsable du tri doctrinal des bibliothèques saisies — c’est lui qui classe, hiérarchise, sélectionne, et son tri crée autant de pertes que les détournements.

Ces hommes ne participent pas directement au marché noir.

Ils créent le système qui le rend possible.

Comme l’écrit l’OSS :

« Les pertes constatées entre Paris et Francfort n’étaient pas accidentelles ; elles étaient structurelles. »

2. Les intermédiaires allemands

Ils n’agissent pas pour l’idéologie, mais pour eux-mêmes :

- Schmidt de Berlin, libraire spécialisé en histoire,

- Kurt Pflugbeil de Munich, discret mais régulier,

- Karl-Heinz Wetterling, dont le réseau court de Bregenz à Saint-Gall et qui est l’un des premiers “organisateurs logistiques” du marché noir.

Ils récupèrent, revendent, alimentent les circuits parallèles créés par la désorganisation des saisies.

3. Les courtiers suisses

La Suisse n’est pas seulement un refuge : c’est un carrefour.

- Theodor Fischer, à Lucerne, dont les galeries voient passer aussi bien des tableaux que des imprimés spoliés ;

- August Laube, à Zurich, acheteur de correspondances politiques françaises à provenance « complexe » ;

- Hans Peter Kraus, futur titan du livre ancien, qui avouera plus tard avoir acquis en Suisse des volumes d’origine « confuse ».

4. Les intermédiaires français

Ils sont peu nombreux, mais leurs noms reviennent constamment :

- Martin Fabiani, actif sous l’Occupation, impliqué dans des ventes suspectes, essentiellement des tableaux ; jamais condamné.

- Raphaël Gérard, associé à des dispersions douteuses ;

- Walter Andreas Hofer, acheteur de Göring, se fournissant auprès d’intermédiaires parisiens.

Certains, comme Paul Graupe, furent eux-mêmes spoliés, mais leurs réseaux furent traversés par des flux hétérogènes où se mêlaient objets légitimes et biens volés.

5. Les réseaux belges et néerlandais

- Menno Hertzberger, grand libraire d’Amsterdam, acheteur de fonds juifs belges ;

- Albert Stapel, courtier dans les fonds maçonniques.

Ainsi se dessine une véritable constellation européenne du livre clandestin.

IV. Les livres eux-mêmes — Ce qui circulait sous la table

Contrairement à l’imaginaire populaire, ce ne sont pas les grands classiques littéraires qui dominent le marché clandestin, mais des corpus plus sensibles :

- des incunables hébraïques du YIVO de Vilnius,

- des rituels maçonniques,

- des correspondances politiques,

- des ouvrages d’alchimie et de mystique très recherchés par les érudits allemands.

Ces livres ne sont pas seulement rares : ils portent des identités, des mémoires, des symboles. C’est ce qui les rend si facilement traçables — et si douloureux à suivre.

V. Les routes du livre noir — Géographie d’un trafic silencieux

Les archives permettent de reconstituer des itinéraires précis, comme les routes du sel ou de la soie, mais inversées : ici, tout circule dans l’ombre.

1. Paris → Dijon → Bregenz → Zurich

La route Wetterling.

Des caisses « égarées » réapparaissent en Autriche, puis en Suisse.

2. Paris → Lyon → Genève

La plus active.

Les douaniers suisses interceptent régulièrement des incunables, correspondances, manuscrits portant encore la mention « Bibliothèque de la Ligue des Droits de l’Homme ».

3. Anvers → Amsterdam → Hambourg

Réseau permettant d’écouler les fonds juifs belges.

4. Turin → Lugano → Zurich

Active surtout après 1943, lorsque des bibliothèques privées italiennes sont saisies par la RSI.

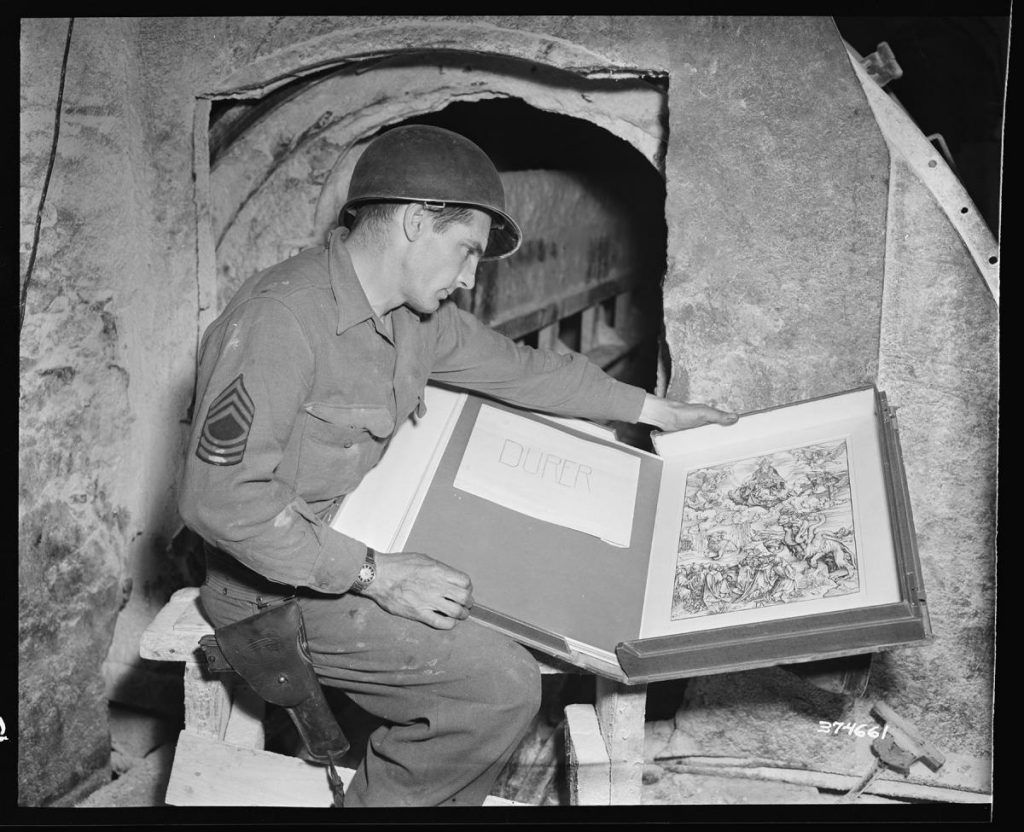

VI. 1945–1950 — Le temps du blanchiment

La guerre s’achève, mais les livres continuent de voyager.

Les catalogues suisses de 1946 à 1949 regorgent de volumes sans provenance, d’incunables mutilés, de correspondances politiques issues de « successions anonymes ».

Les libraires allemands reconstruisent de fausses histoires :

« Succession du Sud », « bibliothèque privée disparue », etc.

En parallèle, le Jewish Cultural Reconstruction (JCR) récupère ce qu’il peut : incunables, ouvrages talmudiques, manuscrits yiddish — mais constate la disparition de milliers de volumes dans les circuits parallèles.

Des incunables du YIVO réapparaissent à Yale.

Des rituels maçonniques français surgissent chez Kraus.

Des registres de la LDH circulent à Genève.

Il n’y a pas de hasard.

Seulement des itinéraires.

VII. Ce que ce marché noir a changé — Les cicatrices encore visibles

Trois conséquences majeures demeurent.

1. Le règne de la provenance

Après 1950, la provenance devient centrale.

Tout livre rare sans histoire claire est suspect.

2. Le réexamen des catalogues

Depuis les années 1990, les bibliothèques re-vérifient systématiquement leurs acquisitions 1946–1950.

3. Les fonds muets

Certains volumes entrés dans nos institutions portent encore une ombre :

ils ne disent pas d’où ils viennent — ou ne le disent plus.

Conclusion — Les fantômes bibliographiques

Lorsque l’on referme ces dossiers, on croit encore entendre le bruit d’un wagon nocturne, le frottement d’une caisse frappée du poing pour vérifier qu’elle contient vraiment du papier. Le marché noir du livre ancien n’a pas dispersé seulement des volumes : il a dispersé des mémoires. Il a créé une diaspora d’ouvrages orphelins, sans ex-libris, sans histoire visible, mais chargés d’un passé clandestin.

Et derrière cette diaspora, on retrouve les silhouettes d’Utikal, de Six, de Bunjes, de von Behr — architectes involontaires d’un réseau parallèle qui survivra longtemps après eux.

Lorsque, sur une table de libraire, surgit un incunable sans provenance ou une correspondance politique inattendue, notre tâche est double : admirer… et écouter ce qu’elle ne dit pas.

Car derrière certains silences se cache une guerre entière.

Frère Séraphion de la Chartreuse de Rambervillers

Pour Les Cahiers de la Guilde

Annexe – Les hommes de l’ERR : biographies essentielles

Franz Six (1909–1993)

SS-Brigadeführer, universitaire et idéologue nazi, Franz Six est l’un des personnages les plus inquiétants du dispositif Rosenberg. Docteur en science politique, professeur à l’Université de Berlin, il met ses compétences intellectuelles au service de l’appareil nazi.

En 1941, il dirige le Vorkommando Moskau au sein de l’Einsatzgruppe B et participe à la planification des massacres dans les territoires occupés.

Au sein de l’ERR, il supervise le tri doctrinal des bibliothèques saisies : choix des ouvrages destinés à l’Institut de Francfort, élimination ou dispersion des livres « nuisibles ».

Arrêté après la guerre, il est condamné lors du procès des Einsatzgruppen, puis libéré en 1952.

Figure centrale du pillage culturel et criminel de guerre avéré.

Kurt von Behr (1890–1945)

Chef de la Dienststelle Westen, l’antenne parisienne de l’ERR, Kurt von Behr organise la spoliation systématique des biens culturels en France et en Belgique.

Il est l’artisan logistique du pillage massif des bibliothèques juives, maçonniques et progressistes.

Administrateur rigide et méthodique, il dirige les opérations de saisie, les transferts de caisses, les expéditions vers l’Allemagne, et collabore étroitement avec le Kunstbüro Göring pour alimenter les collections privées du Reichsmarschall.

Considéré par les Alliés comme l’un des principaux responsables du vol culturel en Europe occidentale, il se suicide en mai 1945.

Responsable principal du pillage des bibliothèques françaises.

Gerhard Utikal (1903–1984)

Administrateur et officier SS, Gerhard Utikal occupe un rôle clé au sein de l’ERR en tant que directeur opérationnel.

Moins idéologue que Six ou Rosenberg, il est l’ingénieur de l’appareil de pillage : organisation des convois, établissement des dépôts, coordination entre Paris, Francfort et les centres de tri.

Ce sont ses méthodes qui transforment les “pertes” en phénomène structurel, créant l’écosystème bureaucratique dans lequel le marché noir s’épanouit.

Après la guerre, il échappe à une condamnation lourde et disparaît des radars judiciaires.

Architecte logistique du pillage, responsable de la mise en place d’un système propice aux détournements massifs.

Hermann Bunjes (1908–1945)

Historien de l’art de formation, ami de plusieurs universitaires allemands, Bunjes est l’un des intermédiaires culturels de l’ERR.

Il joue un rôle délicat : repérer, identifier, évaluer les livres, manuscrits et archives susceptibles d’enrichir les institutions du Reich ou les collections privées des dignitaires nazis.

On lui doit le tri d’ouvrages rares issus de bibliothèques juives, maçonniques ou savantes.

Moins directement impliqué dans la violence physique que Six, il est néanmoins un rouage essentiel du pillage intellectuel.

Il se suicide en 1945 à la veille de son interrogatoire par les Alliés.

Figure de la spoliation “savante”, interface entre idéologie et marché.

Karl-Heinz Wetterling (dates inconnues)

Intermédiaire discret, rarement photographié, Wetterling apparaît dans les rapports OSS comme organisateur de routes de transit entre Bregenz, Saint-Gall et Zurich.

Il n’appartient pas à la haute hiérarchie de l’ERR, mais joue un rôle crucial dans la circulation clandestine des caisses “égarées” entre les dépôts français et les places de marché suisses.

Un logisticien actif de la zone grise, au carrefour entre l’ERR et le marché noir.

Friedrich Hermann W. Schmidt (actif années 1930–1950)

Libraire allemand spécialisé dans les ouvrages historiques, identifié par les enquêteurs américains comme acheteur régulier de lots provenant des saisies en France.

Sa boutique, officiellement indépendante de l’appareil nazi, sert de point de redistribution à des manuscrits et incunables en provenance de dépôts ERR.

Un acheteur opportuniste, moteur du blanchiment commercial.

Kurt Pflugbeil (actif années 1930–1950)

Libraire de Munich mentionné par les archives OSS et les fonds F17 comme intermédiaire dans l’écoulement de livres spoliés.

Son rôle n’est pas idéologique, mais purement commercial : il acquiert, revend, reconditionne.

Un maillon du marché parallèle, opérant depuis l’Allemagne du Sud.

Walter Andreas Hofer (1893–1971)

Bien que souvent associé au marché de l’art, Hofer joue également un rôle dans le pillage des livres.

Directeur du Kunstbüro Göring, il achète plusieurs lots d’imprimés et de manuscrits issus de saisies parisiennes, notamment par l’intermédiaire de marchands français.

Il bénéficie du système ERR sans en être un officier direct.

Jugé après la guerre mais peu inquiété.

L’intermédiaire de Göring, richement servi par le pillage culturel.

Une source passionnante: https://books.openedition.org/pur/130197

présentation très éclairante de la situation du marché des livres anciens durant la guerre 40-45.Merci pour ces informations peu connues.