Par Silas Deckard, voyageur de l’an 2125, chroniqueur temporel de la Guilde des Bibliopolicés.

Amis bibliophiles, bonjour.

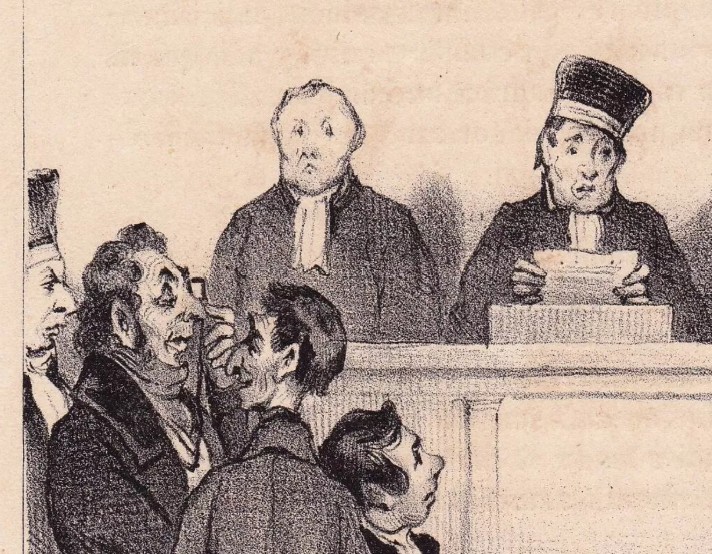

Prologue : Tribunal de Paris, septembre 2025

Septembre 2025. Le Palais de Justice bruissait d’attentes et d’angoisses : l’affaire Aristophil entrait enfin dans l’arène judiciaire. Dans la salle comble, l’air était dense, chargé de chuchotements, de papiers froissés, d’une tension qui se déposait comme une poussière persistante.

Je parcourais les bancs du regard. On y voyait surtout des visages brisés. Retraités amaigris, veuves déterminées, héritiers fatigués : chacun portait en lui le poids d’une promesse perdue. Derrière eux s’étendait l’ombre immense des 18 000 victimes recensées. Les dossiers cartonnés qu’ils serraient contre eux semblaient moins des pièces de procédure que des fardeaux personnels.

Sur le banc des prévenus, Gérard Lhéritier. Autrefois célébré comme « le roi du manuscrit », il demeurait droit, costume sombre, regard concentré. Il avait fait défiler dans ses vitrines Hugo, Proust, et jusqu’au rouleau de Sade. Mais ce jour-là, il n’était plus un collectionneur flamboyant : seulement un accusé tenu de s’expliquer devant le tribunal.

Je viens de l’an 2125. Dans mon époque, cette affaire n’a pas disparu dans les marges de l’histoire. On la cite encore dans les universités, non pour le prestige de ses manuscrits, mais pour l’illusion financière qu’elle a engendrée. Elle est devenue un cas d’école, l’équivalent moderne d’une tulipomanie : une passion enfiévrée transformée en désastre collectif.

Si j’ai traversé le temps, ce n’était pas pour lire une énième fois des bilans figés dans les manuels, mais pour observer la scène elle-même : les regards, les illusions défaites, la manière dont une société tente de juger ce qui l’a fascinée.

I. L’Enchantement des années 2000

L’histoire débuta dans un climat de confiance et de fascination. Aristophil n’était pas seulement une société de gestion : c’était une promesse. La promesse que les manuscrits, ces témoins fragiles de la culture, pouvaient devenir aussi rentables que des actions cotées.

Le mécanisme paraissait simple. On achetait un lot d’autographes, on le divisait en parts, et l’on revendait ces fractions à des investisseurs. Le vocabulaire parlait d’indivisions, mais dans l’esprit des clients, il s’agissait d’un placement : horizon de cinq à sept ans, valorisation attendue, perspective de rachat. Ce qui relevait hier de la passion intime devenait un produit structuré.

La mise en scène achevait de convaincre. En 2004, boulevard Saint-Germain, ouvrait le Musée des Lettres et Manuscrits. La vitrine était éclatante : lettres de Hugo, correspondances de Proust, feuillets scientifiques, et surtout le rouleau des Cent Vingt Journées de Sodome du marquis de Sade, acquis à prix retentissant. Le public, émerveillé, associait naturellement ce musée à une légitimité patrimoniale. Mais la réalité était plus prosaïque : ce musée n’était pas un arbitre indépendant, il était l’instrument même d’Aristophil, sa vitrine commerciale la plus raffinée.

Tout semblait cohérent : prestige culturel, promesse financière, communication brillante. Les investisseurs, flattés, avaient le sentiment de participer à une sauvegarde du patrimoine tout en préparant leur retraite.

Je me souviens de cette formule qu’on entendait alors : « placer dans Aristophil, c’est investir dans Hugo plutôt que dans le CAC 40 ». Ce raccourci suffisait à séduire. Il mariait la noblesse littéraire et la tranquillité supposée du rendement.

Vu de mon siècle, l’illusion est transparente. On croyait acheter un fragment d’éternité quand il ne s’agissait que de parcelles de promesses. On confondait rareté et liquidité, authenticité et valorisation. Mais en ce début des années 2000, l’enchantement opérait sans peine.

II. Les Cassandre ignorées (2011–2013)

Pourtant, des voix discordantes existaient.

En 2011, l’UFC-Que Choisir, par la plume d’Erwan Seznec, mit en garde contre ces produits classés « placements atypiques ». Le ton était clair : ni régulation, ni garanties, ni liquidité.

Deux ans plus tard, en 2013, Vincent Noce publia dans Libération et dans La Gazette Drouot des enquêtes précises, mettant en lumière les fragilités du système : surévaluations, montage financier fragile, dépendance à de nouveaux apports pour entretenir la machine.

Mais il faut rappeler aussi les alertes venues du cœur même du monde bibliophilique. Le Blog du Bibliophile, devenu bibliophilie.com, avait très tôt publié des billets sceptiques : critiques de la surcote artificielle, dénonciation de l’opacité des indivisions, mise en garde contre l’illusion d’un patrimoine transformé en produit de rendement.

Ces avertissements, toutefois, furent reçus avec hostilité. Certains voyaient dans toute critique une menace contre leur propre confort ou leur complicité tacite.

Je feuilletai les archives numériques de l’époque et retrouvai un épisode éloquent. Sur le groupe Facebook d’Aristophil, en mai 2013, un article critique de L’Express était cité. Un bibliophile bien connu ici, et pour cause, demandait des explications.

Aussitôt, une figure jadis respectée du microcosme s’emporta : accusations de provocation, invectives, comparaisons d’un goût douteux, le tout avant de supprimer son compte facebook, probablement confit dans sa propre honte. Ce n’étaient pas seulement des désaccords, certains devinrent visiblement fous : les archives judiciaires conserveraient les chiffres, mais les archives sociales gardaient, elles, la trace des aigreurs, des petites jalousies et de ces dépôts rances laissés par des passions bibliophiliques mal digérées — ou la sénilité. On est dédommagé de la perte de ses illusions par celles de ses préjugés… et parfois dans les moments troubles, les masques tombent. La fontaine croupit.

Ainsi allaient les choses : les lanceurs d’alerte n’étaient pas écoutés, ils étaient parfois ridiculisés. L’illusion collective, pour se défendre, trouvait des alliés jusque dans le cercle des bibliophiles.

III. La Chute (2014–2015)

Le 18 novembre 2014, les illusions s’effondrèrent. La brigade financière perquisitionna le siège d’Aristophil et le Musée des Lettres et Manuscrits. Les vitrines qui, hier encore, rassuraient le visiteur, devinrent les preuves d’une enquête pour escroquerie en bande organisée.

Quelques mois plus tard, en mars 2015, Aristophil fut placé en liquidation judiciaire. Gérard Lhéritier, l’homme qui avait hissé le manuscrit au rang de produit d’appel, fut mis en examen.

Les investisseurs commencèrent à comprendre l’étendue de la perte. Certains témoignages furent repris par la presse : « J’avais mis mes économies pour mes petits-enfants. Je leur laisse une ardoise. » Derrière les chiffres s’incarnaient des destins.

Dans mon époque, nous comparons souvent Aristophil à la tulipomanie hollandaise du XVIIe siècle. Chaque fièvre a son objet : les bulbes alors, les autographes aujourd’hui. Chaque fièvre finit par ses ruines.

IV. L’Après : dispersions et illusions envolées (2017–2021)

Puis vint le temps des dispersions judiciaires. À partir de 2017, les Collections Aristophil furent mises aux enchères, notamment par la maison Aguttes.

Les catalogues étaient superbes, les salles bien fréquentées, mais les prix n’avaient plus rien de flamboyant. Des lots qui avaient été valorisés à des centaines de milliers d’euros atteignaient à peine une fraction de ces montants.

Le rouleau de Sade résista mieux, conservant une aura qui le protégeait partiellement de la déflation. Mais il devint moins un trophée qu’un rappel du scandale : une pièce doublement marquée, par l’histoire du marquis et par celle d’Aristophil.

Je revois une exposition avant vente à Drouot : vitrines éclatantes, experts attentifs, mais une atmosphère grise, comme si chacun pressentait que ces trésors, jadis promus comme placements d’avenir, n’étaient plus que les restes d’une faillite.

V. Le Procès (2025)

Et nous voici revenus dans la salle d’audience, en ce mois de septembre 2025.

Les avocats des parties civiles évoquaient des vies brisées, des retraites perdues. Chacun avait son histoire : la prudence trompée, l’avidité punie, la confiance abusée. Les sommes étaient colossales : plus de 800 millions, peut-être un milliard d’euros dissipés.

La défense répliquait. Aristophil, disait-on, avait acheté de véritables manuscrits, les avait conservés, exposés, valorisés. La fraude, affirmaient-ils, n’était pas démontrée. La valeur d’un manuscrit est subjective, fluctuante, liée au marché.

Mais le tribunal s’attardait sur les mécanismes : les multi-indivisions, les promesses implicites de rachat, la surévaluation systématique. Tout ce qui, mis bout à bout, donnait à l’entreprise la forme d’un système condamné à s’effondrer.

Je me surpris à penser :

Un manuscrit peut contenir une vérité, un aveu, une découverte. Mais un produit Aristophil contenait surtout une promesse. Et la promesse, cette fois, n’a pas été tenue.

Le procès avançait, mêlant les accents de la tragédie et ceux de la comédie judiciaire. Dans ce théâtre, Sade et Proust étaient présents malgré eux, devenus les figurants d’un drame financier.

VI. Épilogue : retour vers 2125

Je repris mon cadran, prêt à regagner mon époque. Le verdict tomberait dans quelques mois, mais je n’avais pas besoin de l’attendre. Dans mon temps, je le connais déjà. L’important n’est pas la sanction prononcée mais la leçon conservée.

En 2125, l’affaire Aristophil est encore citée dans les amphithéâtres universitaires. On l’enseigne aux étudiants comme une parabole : celle d’un moment où la passion pour les lettres fut travestie en produit de rendement, et où l’illusion collective se transforma en désastre.

Les enseignements sont simples :

- Un manuscrit, un livre, un autographe, n’est pas une action.

- La rareté n’assure pas la liquidité.

- Les lanceurs d’alerte ont parfois raison, même lorsqu’elles dérangent.

Je laisse ce vademecum aux bibliophiles :

- N’investissez que dans ce que vous aimez vraiment.

- Ne confondez pas prestige et rendement.

- Un livre ancien se lit et se chérit, il ne se calcule pas.

- Les voix minoritaires méritent d’être écoutées.

- La bibliophilie est une passion, non un produit financier.

Voilà ce que je retiens en refermant mon carnet. J’ai vu vos visages brisés, j’ai entendu vos illusions s’effondrer. En 2125, Aristophil demeure un exemple, une fable moderne : l’histoire d’un temps où l’on voulut transformer la passion en dividende, et où le dividende s’évapora avec la passion.

Silas Deckard,

Voyageur de l’an 2125, chroniqueur temporel de la Guilde des Bibliopolicés

Je me souviens de certains de tes billets, dont ceux que tu as été obligé de supprimer sous la menace des avocats d’Aristophil. Effectivement à l’époque ça divisait et dérangeait !

Terrible et triste histoire…