Par Maître Philibert de Montargis, notaire apostolique et curieux des écritures secrètes

Amis bibliophiles, bonjour.

Il n’est pas rare que les manuscrits anciens nous jouent des tours : palimpsestes effacés, chiffres imprenables, griffonnages cryptiques. Mais de tous les textes sibyllins que l’on m’ait donnés à examiner, rares sont ceux qui m’ont offert le plaisir mêlé de l’érudition et du sourire comme ce Cahier de Sermons, daté de 1803, rédigé non point en belle ronde, mais en une sténographie oubliée…. et qui est actuellement disponible sur ebay:

https://www.ebay.fr/itm/357635994736

Oui, vous avez bien lu. Non pas stéganographie (l’art de cacher un message secret), mais sténographie : l’art d’abréger l’écriture, de capturer le flot de la parole par des signes rapides, quasi musicaux, qui paraissent à l’œil non averti comme un chapelet de crochets, d’arabesques et de petits traits obscurs.

I. La sténographie, de Cossard à l’Empire

La France n’inventa pas la sténographie, mais elle se l’appropria avec élégance. Dès 1651, un certain Jacques Cossard, avocat parisien et esprit fertile, publiait un Méthode pour escrire aussi viste qu’on parle, introduisant un alphabet de 22 signes, assorti de ligatures pour les voyelles et d’abréviations pour les syllabes fréquentes. Le dessein n’était pas de mystifier, mais de noter.

Dans l’Angleterre élisabéthaine, Timothie Bright et John Willis avaient déjà multiplié leurs shorthand characters pour enregistrer les sermons de prédicateurs véhéments. La France, terre catholique, trouva dans l’usage de Cossard un outil commode pour fixer les homélies, mais aussi les plaidoiries et discours de la Chambre.

Au XVIIIᵉ siècle, l’art se transmit, s’enseigna, se copia. Peu nombreux sont ceux qui savaient lire ces grimoires ; mais assez pour qu’en 1803, quelque main pieuse ou studieuse ait rempli un cahier de sermons en caractères de Cossard. Voilà notre manuscrit.

II. Le cahier de 1803

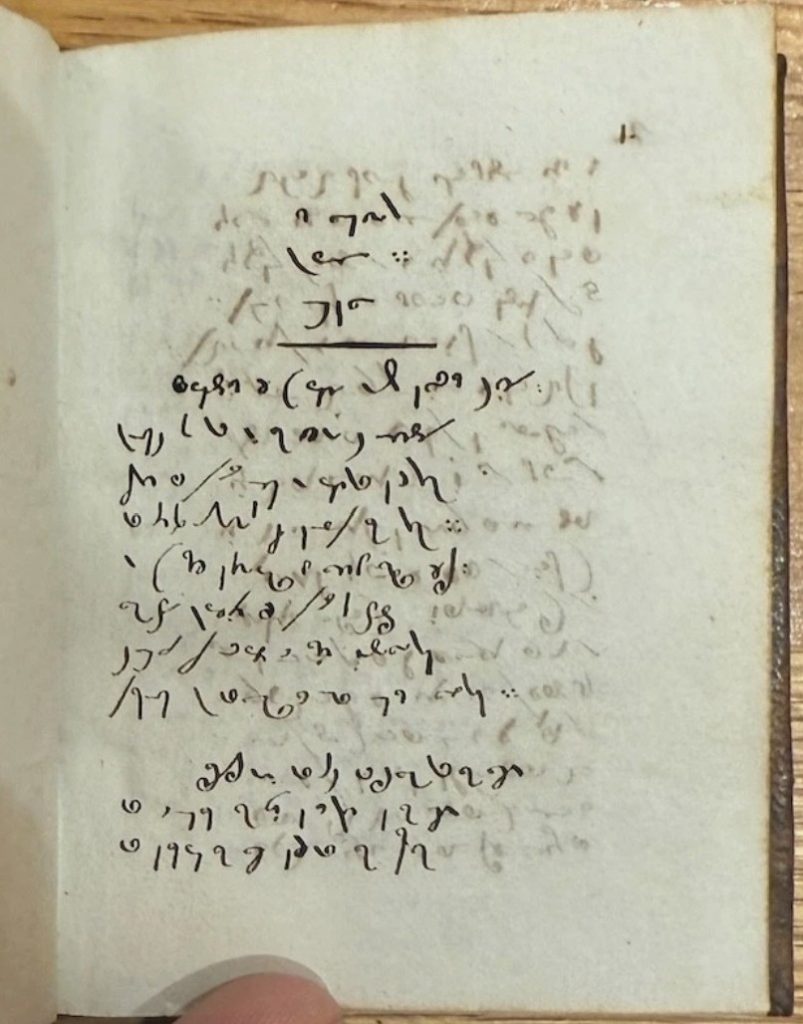

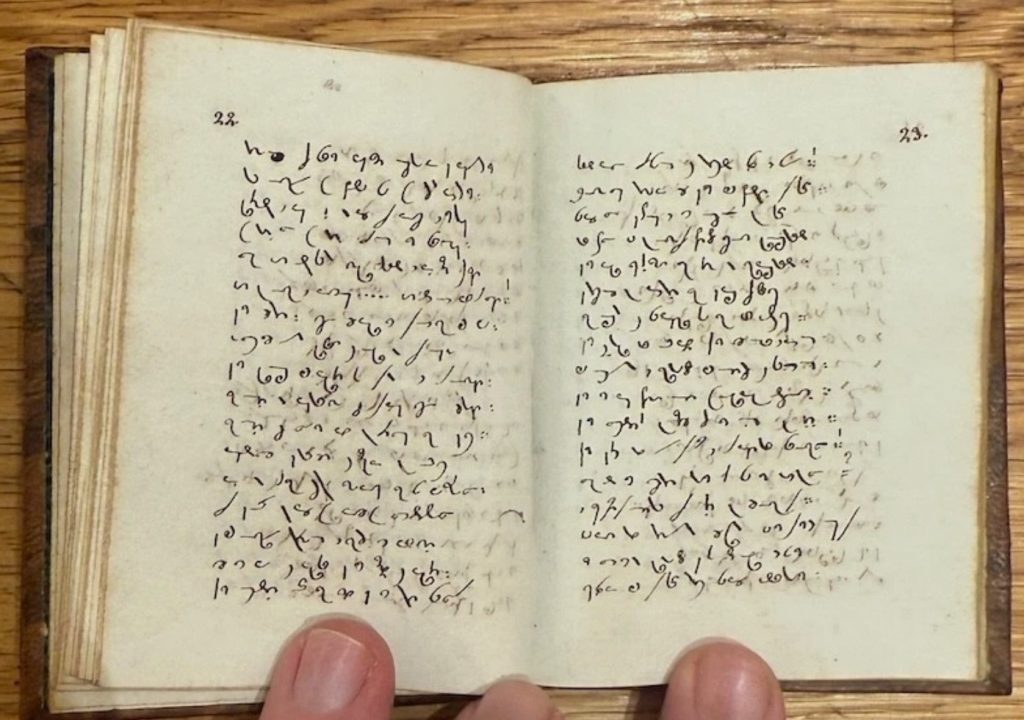

L’objet, modeste en apparence, se présente comme un petit carnet manuscrit, daté de la main de son auteur : 1803. Mais le texte n’a rien de lisible à première vue : il ressemble à une suite de glyphes, mi-crochets, mi-traits, semés de points comme des ponctuations.

Et pourtant, l’œil exercé du bibliopolicé discerne aussitôt la nature de l’écriture. La sténographie de Cossard s’y déploie avec une régularité admirable. Chaque page contient une dizaine de lignes serrées, notées avec une main ferme.

On devine le contexte : un fidèle assis dans une nef, plume en main, suivant le débit du prédicateur, ou peut-être un séminariste recopiant ses lectures.

III. Exemples et traductions

Je me permets de donner ici quelques spécimens, accompagnés de leur restitution.

Translittération (extraits) :

- « que le seigneur dieu nous a donné »

- « et que nous devons toujours garder »

- « pour notre salut et consolation »

- « ainsi qu’il est escrit dans l’evangile »

Mise au clair :

« Que le Seigneur Dieu nous a donné, et que nous devons toujours garder pour nostre salut et consolation, ainsi qu’il est escrit dans l’Evangile. Car la parole de Dieu est lumiere, et la foy nous conduit au salut. Mais si nous tombons dans le peché, il faut nous relever par penitence et esperer le pardon du Seigneur, car il est misericordieux et juste. »

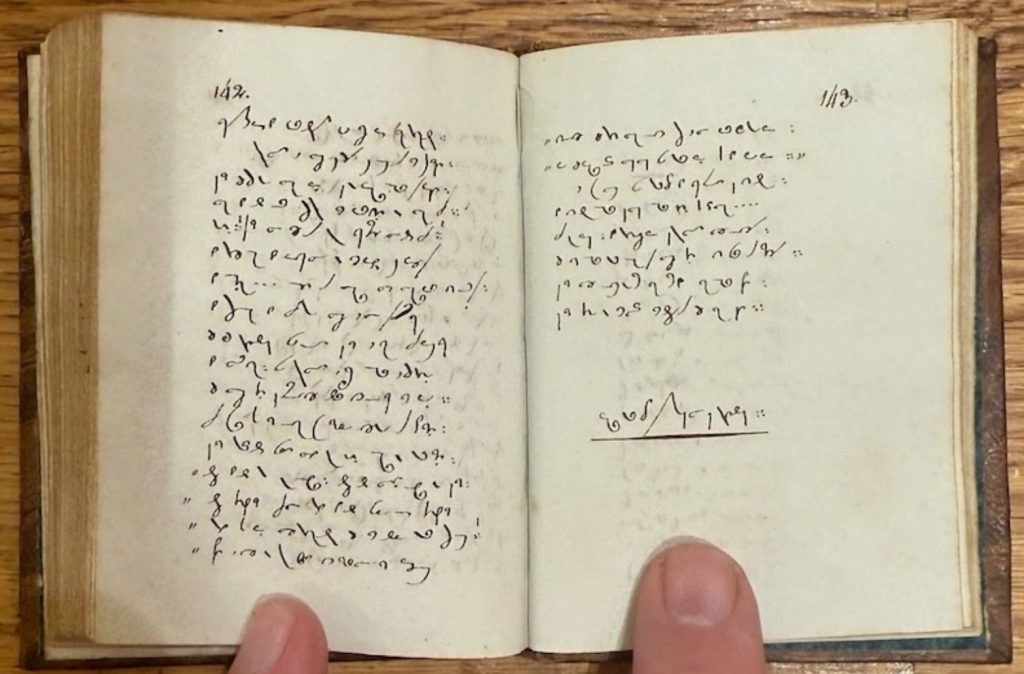

Translittération (extraits) :

- « mes freres nous devons craindre dieu »

- « et vivre selon ses commandemens »

- « car le monde est plein de vanitez »

- « et les biens de la terre passent viste »

Mise au clair :

« Mes freres, nous devons craindre Dieu et vivre selon ses commandemens, car le monde est plein de vanitez, et les biens de la terre passent viste. Mais celuy qui garde la loy divine aura la recompense eternelle. Ne nous attachons point aux richesses, mais aux œuvres de charité, affin que nous soyons trouvez dignes du royaume des cieux promis. »

Autres pages

On y lit de semblables exhortations : appels à l’humilité, citations de l’Evangile selon saint Matthieu (Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice), du Psaume XCIV (Aujourd’huy, si vous entendez sa voix), de saint Paul (Nous avons esté rachetez à grand prix).

L’ensemble compose un florilège catéchétique, fidèle aux usages du temps.

IV. Pourquoi la sténographie ?

On s’étonnera : pourquoi noter la parole divine en caractères inaccessibles ?

La réponse est simple : il ne s’agit pas d’un art occulte, mais d’un art pratique.

- Prendre sur le vif : le prédicateur parle vite, la plume ordinaire ne suit pas. La sténographie permet de fixer l’essentiel.

- Usage personnel : ces notes n’étaient pas destinées à la publication, mais à la méditation privée.

- Discrétion involontaire : il faut connaître le code pour lire. L’effet secondaire est que le cahier devient illisible pour un profane, ce qui ajoute à notre plaisir de bibliophiles.

V. La valeur bibliophilique

Un tel cahier vaut moins par son contenu (les sermons, somme toute conventionnels), que par sa forme. Il témoigne d’un art graphique oublié, d’une tentative d’arracher l’écriture au temps et à la vitesse.

Pour le collectionneur, ce manuscrit rejoint les curiosités scripturaires : alphabets secrets, chiffres diplomatiques, manuscrits chiffrés d’amoureux, notes en pattes de mouche. Il appartient à la grande famille des livres illisibles… jusqu’à ce qu’un patient travail restitue leur voix.

VI. Digression bibliopolicée

Permettez ici la digression coutumière. Nos rayons regorgent de ces manuscrits cryptés que les héritiers croient magiques et que les bibliophiles savent n’être que pratiques. À côté du cahier de sermons sténographié, nous avons rencontré :

- Des journaux intimes en “alphabet grec de fantaisie”.

- Des catalogues de bibliothèques codés pour masquer les prix.

- Des recueils d’aphorismes en chiffres maçonniques.

Chaque époque invente son voile. Mais il faut avouer que la sténographie, en promettant de rivaliser avec la vitesse de la parole, séduisit plus que d’autres.

VII. Conclusion

Ce Cahier de Sermons (1803), loin d’être un mystère ésotérique, est le témoin d’un usage oublié : celui d’hommes pieux ou studieux qui, au sortir de la Révolution, voulaient garder intacte la voix des prédicateurs. Grâce à la méthode de Jacques Cossard, ils purent noter en silence ce que l’oreille recevait avec ferveur.

Deux siècles plus tard, il nous revient, opaque d’abord, puis lumineux, après le travail de déchiffrement. Voilà un bel exemple de ces objets où la patience du bibliophile rejoint l’ingéniosité du scribe.

Qu’on ne s’y trompe point : derrière ces petits crochets et ces traits rapides, c’est toute une époque qui se dessine : une France encore croyante, avide de retenir la parole du prône, mais déjà moderne, déjà pressée.

Et si l’écriture sténographique a disparu de nos pupitres, elle demeure pour nous, bibliopolicés, un charmant rappel que l’art d’écrire peut aussi être l’art de se hâter.

Il est parti à 422€ et va rejoindre une collection publique, où il sera donc disponible

Excellente nouvelle!

Je ne connaissais pas du tout.

Merci Hugues.

Très intéressant, merci Hugues ! Je ne doute pas que ce petit recueil sera bien vendu, même s’il recèle moins de mystère que ne le supposait le vendeur.