Docteur Achille Dandillot, médecin-inspecteur attaché à la section clinique de l’IGLI.

Amis bibliophiles, bonjour.

Préambule

Les cliniciens attachés à la section pathologique de l’IGLI sont régulièrement confrontés à des affections étranges, où l’amour des livres se transmue en troubles de la perception, de la mémoire ou du jugement. Mais il est rare que ces dérèglements touchent directement au registre des couleurs. Le cas que nous soumettons aujourd’hui, consacré à Roch de C., en constitue un exemple éminemment instructif : son trouble — qu’on a pris l’habitude d’appeler dans nos cercles le syndrome de Roch — ne consiste pas à nier la couleur, mais à la transfigurer par le langage, au point d’en bouleverser toute nomenclature bibliophilique… et sans aucun doute à laisser une trace singulière dans l’histoire du livre.

Observation clinique

L’examen du patient révèle une impossibilité presque pathologique à employer les désignations ordinaires des maroquins. Là où le catalographe consciencieux se contente d’un « maroquin rouge », notre sujet se voit contraint, avec une constance inébranlable, à substituer des expressions poétiques, œnologiques, botaniques ou minérales.

Soumis à une batterie d’épreuves, il n’a pas dérogé à sa ligne :

- Présentation d’un maroquin bleu sombre : il s’écria aussitôt « bleu nuit-Pétersbourg », ajoutant que la teinte contenait « une réminiscence impériale ». (Hélas?… pour qui le connaît un peu)

- Face à un veau coloré d’un simple brun, il rectifia avec assurance : « goupil » ; et d’insister que l’on y distinguait « la fourrure rousse du renard efflanqué dans les halliers ».

- Confronté à un maroquin rouge, il déclara qu’il s’agissait d’un « gevrey chambertin », non sans préciser qu’on en percevait les tanins et la charpente vineuse; tel « Charles Duchemin » des temps modernes (cf L’aile ou la cuisse, film de Claude Zidi).

La répétition de tels écarts nous amène à conclure qu’il s’agit d’un trouble permanent, structurel, et non d’une fantaisie isolée.

Symptômes

Nous avons pu établir une typologie des manifestations cliniques :

- Substitution lexicale compulsive : incapacité d’user des couleurs usuelles. Chaque teinte est rebaptisée par une appellation inédite, souvent imagée.

- Synesthésie bibliophilique : la couleur n’est pas seulement vue, mais goûtée (gevrey chambertin, fraise des bois), sentie (safran, oronge des Césars), ou même habitée d’une texture animale (poil de buffle, ventre de loutre, suricate).

- Élaboration œnologique : on relève une prédilection marquée pour les comparaisons vinicoles (gevrey chambertin, saint-émilion), comme si l’œil du bibliophile se muait en palais de dégustateur.

- Tendance florale ou minérale : le bleu devient « lapis lazuli », le vert « sinople », le brun « châtaigne de Brocéliande ». La reliure cesse d’être cuir pour se changer en pierre, en plante ou en fruit.

- Conviction « délirante » : le patient affirmerait que ces dénominations ne sont pas inventions, mais « vérités cachées » qu’il a l’humble privilège de restituer, comme si les relieurs du passé avaient consigné une palette secrète que lui seul saurait réveiller.

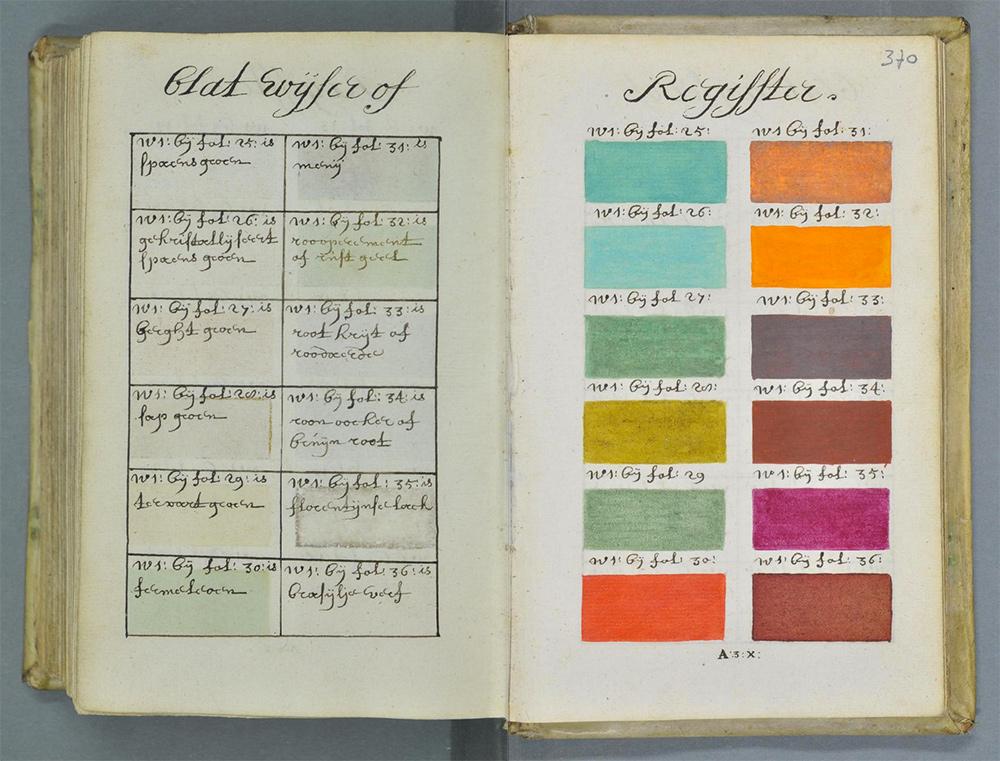

Illustrations symptomatiques

Afin d’offrir au lecteur un tableau probant de la pathologie, nous reproduisons ci-après quelques échantillons relevés dans ses catalogues.

- Bleus : bleu céruléum, bleu des profondeurs, bleu Claudine, bleu ciel d’hiver, lapis lazuli, bleu-gris mésangé, bleu nuit-Pétersbourg.

- Rouges et roses : gevrey chambertin, cerise Montmorency, framboise écrasée, vieux rose, safran, saint-émilion, fraise des bois, rose aurore, feux du couchant, lèvres émues, sang jaillissant.

- Oranges et bruns : Sienne, goupil, poulain marbré, feuillage d’été, châtaigne, châtaigne native, châtaigne de Brocéliande, chevrette crème, orange crapie, oronge des Césars, poil de buffle.

- Verts : sinople, olive, kiwi, col vert, lierre.

- Autres/mystérieuses : trompette de la mort, bouton de fusain, cœur de pensée, Suchard, ventre de loutre, suricate.

Pour tout autre catalographe, ces mots paraîtraient incongrus, voire impraticables. Chez Roch de C., ils forment un véritable système.

Analyse médicale

Il ne s’agit pas ici de daltonisme, ni de simple caprice stylistique. Nous diagnostiquons une hyper-esthésie chromatique bibliophilique, forme particulière de dysmorphopsie poétique. Le patient ne supporte pas la crudité des termes usuels, qu’il juge indignes de la beauté des reliures. Son cerveau substitue immédiatement à la donnée optique brute une image analogique, plus suave, plus séduisante.

En d’autres termes, le maroquin rouge n’existe pas pour lui ; il est toujours déjà gevrey chambertin ou sang jaillissant. De même, le vert n’est jamais « vert », mais sinople ou col vert.

Nous devons ici noter une dimension quasi missionnaire : Roch de C. prétend « sauver » les couleurs de la banalité, comme si le bibliophile devait, par ses mots, relever la dignité des cuirs.

Conséquences bibliophiliques

Cette affection n’est pas sans conséquences pratiques :

- Lisibilité compromise : ses catalogues séduisent par leur style, mais désorientent les amateurs non initiés. L’acheteur qui lit « maroquin suricate » s’interroge longuement sur la nuance exacte.

- Conflits aux enchères : on rapporte plusieurs incidents à Drouot où, entendant « maroquin vert », il corrigea bruyamment : « Non, monsieur, kiwi ! » ou encore « Ce n’est pas bleu, c’est bleu Claudine ! ».

- Classement impossible : sa bibliothèque est désormais organisée selon ses catégories personnelles. Chercher un volume en « veau blond » est peine perdue : il faut demander l’étagère des « chevrette crème » ou des « poulain marbré ».

Ainsi se dresse devant nous la question cruciale : faut-il considérer Roch de C. comme « malade »? NON! Nous ne pouvons nous y résoudre – , ou comme innovateur, poète des catalogues, révélant une dimension occultée de la bibliophilie ?

Tentatives thérapeutiques

Nous avons soumis le patient à divers protocoles :

- Isolement chromatique : placé dans une chambre peinte uniformément en gris neutre, il affirma qu’il s’agissait d’un « gris cendre de reliquaire », ruinant l’expérience.

- Thérapie pigmentaire : exposé à un nuancier Pantone, il rebaptisa chaque teinte d’un nom inédit, rendant la séance impraticable.

- Hypnose corrective : sous suggestion, il accepta un instant de nommer « rouge » un carré écarlate, mais aussitôt après ajouta : « rouge… cerise Montmorency ».

- Rééducation catalographique : tentative de l’amener à décrire un livre avec la terminologie sobre (auteur, format, date, maroquin rouge). Résultat : il inséra malgré lui « en maroquin feux du couchant ».

Toutes ces tentatives confirment la chronicité du syndrome.

Pronostic

Il serait illusoire d’espérer une guérison complète. Le patient demeurera toute sa vie sous l’emprise de cette compulsion colorimétrique. Nous devons cependant nuancer notre jugement : loin d’appauvrir la bibliophilie, ce trouble lui confère un surplus de charme.

Les catalogues de Roch de C. sont lus non seulement pour les livres qu’ils décrivent, mais pour la volupté de leurs appellations. Certains amateurs les collectionnent comme des poèmes en prose, indépendamment des ventes elles-mêmes.

Ainsi, ce qui (n’est point) maladie pour l’IGLI devient littérature pour le bibliophile.

Conclusion

Le cas de Roch de C. illustre à merveille les frontières incertaines entre pathologie et génie. La manie qui le pousse à rebaptiser les maroquins d’épithètes raffinées rend impossible tout classement objectif, mais elle ouvre un univers imaginaire où les reliures cessent d’être matière pour devenir rêve.

Nous recommandons de maintenir le patient sous observation, mais sans chercher à le « guérir ». Il serait plus opportun d’archiver ses descriptions, d’en dresser un lexique des couleurs de Roch, afin de conserver trace de ce patrimoine poético-chromatique unique.

On pourra aussi citer Hugues : « Roch de Coligny est un personnage singulier. Je ne suis pas balafré, je ne suis pas de Joinville, mais je suis de Lorraine, et c’est à ma guise que je l’apprécie ».

Référence

Dossiers cliniques de l’IGLI, Dossier n°5, cote IGLI-DC-5/196.

Section clinique dirigée par le Dr Achille Dandillot.

Rapport déposé le 3 septembre 2025.

Moi, j’adore :

« Maroquin feux du couchant, sur le premier plat & finissant au second, châle sévillan de maroquin yeux-andalous agité de quatre filets dorés & tombant en franges dorées & brunes sur une composition musicale mosaïquée (guitare, éventail & castagnettes), filet doré & large filet bruni traversant le quart inférieur des plats, dos lisse titré à l’or, chasses rembordées filetées d’or & ponctuées de quatre pois de maroquin vert, quatre segments de filet doré butés sur la continuation du large filet bruni, secondes gardes de papier tourmenté dans l’harmonie, double feuillet d’habillage » sur un exemplaire de La Femme et le Pantin relié par Esther Founès

Cela devrait devenir la norme!

Pour les curieux, les maroquin Suchard, fraise des bois, lierre ou orange séchée sont ici:

https://www.bibliorare.com/wp-content/uploads/catalogue/pdf/cat-vent_millon31-10-2013-cat.pdf