par le Dr Achille Dandillot, Inspecteur clinique des pathologies bibliophiliques appliquées à l’économie parallèle

Amis bibliophiles, bonjour.

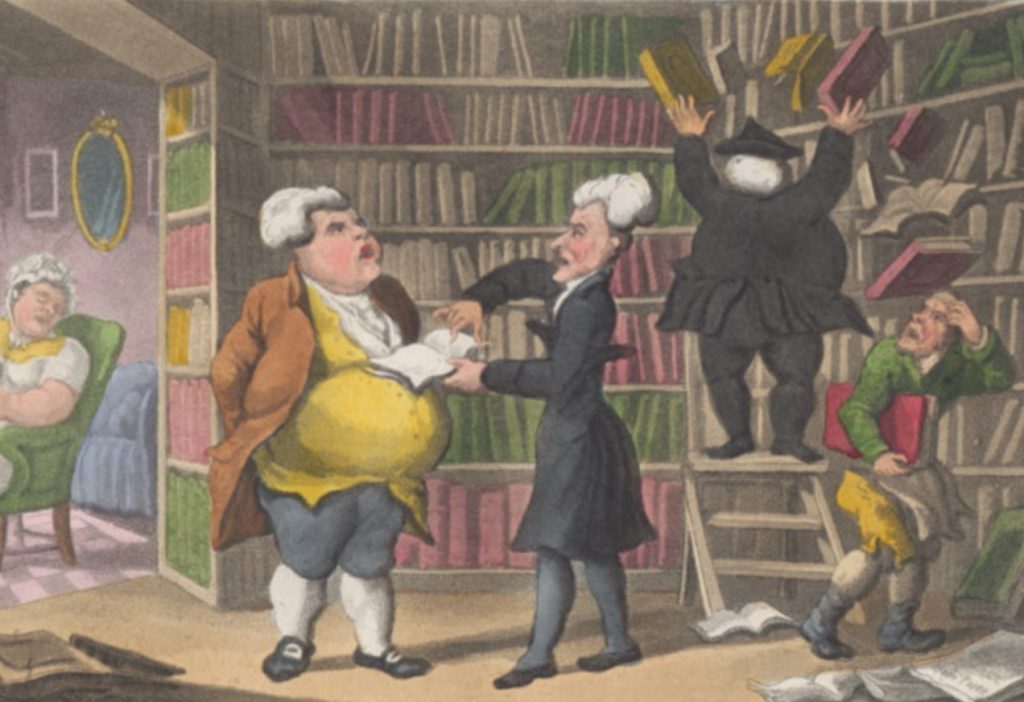

Il est des cas où l’amour du livre, loin de se satisfaire des plaisirs solitaires de la collection, bifurque brusquement vers la tentation du commerce. L’individu, d’abord amateur paisible, en vient à croire que sa passion peut se monnayer ; que ses rayonnages, longuement garnis à coups de sacrifices domestiques, recèlent un fonds de commerce en devenir. Nous avons affaire alors à une affection récemment décrite par nos soins : le syndrome de conversion bibliocommerciale, parfois désigné, dans sa forme mineure, comme un trouble de la vocation librairique.

Symptômes principaux

Le patient, au départ, présente des signes bénins : il photographie ses acquisitions, rédige des descriptions détaillées, ajoute parfois une courte notice où perce un vrai talent pour l’inventaire. Cette pulsion classificatrice, d’abord charmante, se double bientôt d’un goût de la mise en scène : il aligne ses volumes, numérote les étagères, attribue des sections fictives à sa bibliothèque — « théologiens du XVIIIᵉ », « moralistes oubliés », « opuscules mystiques mineurs ».

Les cas avancés se reconnaissent aisément : l’amateur se met à inventer des valeurs, griffonnées dans la marge de ses fiches personnelles, persuadé que sa bibliothèque, patiemment constituée, pourrait se « rentabiliser » sans effort. Sa collection devient stock, sa passion : inventaire.

Évolution du trouble

La maladie évolue selon trois phases d’illusion entrepreneuriale.

La première, bénigne, consiste à vouloir « partager » ses trouvailles en ligne. Le patient crée un blog ou un compte sur les réseaux, y expose ses achats, y commente ses reliures avec l’air entendu du professionnel en devenir. Les encouragements de quelques abonnés agissent comme un premier stimulant commercial.

La seconde, plus sérieuse, s’observe lorsque le sujet s’inscrit sur une plateforme de vente. Il découvre l’ivresse du formulaire d’annonce, la jubilation du prix à fixer, la fébrilité du premier clic. Chaque volume devient un produit à positionner, chaque notice, un argumentaire.

La troisième, enfin, est la plus pathologique : elle s’accompagne d’une conviction délirante selon laquelle le simple fait de posséder un beau livre confère le pouvoir de le vendre. La passion tiendrait lieu de compétence, et la noblesse du goût suffirait à compenser l’absence de clientèle.

Le malade se persuade alors que son appartement est une librairie, sa cave un entrepôt, son bureau une arrière-boutique. Son épouse, non consultée, devient caissière. Les enfants servent de commis, chargés d’emballer des ouvrages entre deux devoirs. Les chats dorment sur les piles destinées à « expédier demain ».

Étude de cas : le professeur lyonnais

J’ai observé récemment un cas significatif dans la banlieue lyonnaise. L’individu, ancien professeur de lettres classiques, avait décidé de « mettre en mouvement » sa bibliothèque. Il rédigea des listes soignées de ses ouvrages du XVIIIᵉ siècle — sermons, traités d’ascèse, recueils de piété — qu’il envoya sous forme de newsletter à ses amis et anciens collègues.

Chaque titre y figurait avec une courte description et un prix fixé selon un barème imaginaire, où un Massillon usé valait plus cher qu’un La Fontaine illustré. Il se persuada que ces volumes, exaltés par sa plume, trouveraient naturellement preneur. Mais les réponses furent polies et rares. L’échec le conduisit à se replier sur eBay, où il tenta de noyer ses dévotions dans la marée marchande.

Là, il passa des nuits entières à photographier ses livres sous des angles improbables, cherchant à capter la lumière idéale sur une tranche dorée. Chaque annonce devenait un petit catalogue en soi, où il décrivait ses éditions ordinaires comme des ouvrages introuvables.

Mais les résultats, hélas, furent dérisoires : un seul enchérisseur pour ses sermons de Massillon, trois « vues » pour son Catéchisme de Sens. Les rares acheteurs qui se manifestaient demandaient des rabais, contestaient les frais de port ou négociaient le lot complet pour une somme indécente. L’homme se sentit trahi par la bassesse du monde numérique. Sa dernière note à l’IGLI fut lapidaire :

« J’ai enfin compris que la vraie valeur d’un livre, c’est ce qu’il en coûte de s’en séparer. » Comprendre les frais ebay.

Autres observations de terrain

Un autre patient, parisien cette fois, s’improvisa libraire lors d’un salon régional du livre ancien. N’ayant obtenu ni table ni vitrine officielle, il installa sur un coin de nappe ses propres ouvrages, étiquetés à la main. Il passa la journée à expliquer aux visiteurs que « tout est à vendre sauf celui-ci ». Les organisateurs le firent gentiment remballer au motif d’« activité spontanée non déclarée ». Il quitta la salle convaincu que le « milieu professionnel » complotait pour l’écarter.

Une sous-variante, dite syndrome du libraire virtuel contrarié, consiste à accumuler des annonces sans jamais rien vendre. Le patient ne cherche pas le gain, mais la reconnaissance symbolique : exister par l’offre, non par la transaction. Ses statistiques eBay deviennent son journal intime.

Diagnostic différentiel

Il convient de distinguer ce syndrome du cas plus courant du libraire qui se croit encore bibliophile.

Le premier souffre d’une illusion de commerce ; le second, d’une illusion de passion.

Le premier veut vendre par amour ; le second croit aimer alors qu’il ne vend que par habitude.

Les deux se croisent dans les foires, se jaugent, échangent un regard navré : chacun reconnaît dans l’autre une erreur qu’il aurait pu commettre.

Les confusions sont fréquentes. Certains bibliothécaires retraités basculent directement du classement Dewey au code postal des acheteurs. D’autres, érudits de longue date, se lancent dans l’arbitrage de reliures comme on joue en Bourse : acheter Chaumont pour revendre Padeloup.

L’achat à culbute : la marge comme boussole

Dans une évolution typique du syndrome de conversion bibliocommerciale, certains sujets n’achètent plus un livre pour ce qu’il est, mais pour la culbute qu’ils projettent d’en tirer. L’acquisition se fait alors à l’ombre d’un tableur : PA (prix d’achat), cible, marge nette après frais, décote en cas de retour. On n’entre plus en librairie, on « prend position ». On ne regarde plus une reliure, on « calcule la sortie ».

La marge anticipée devient boussole esthétique : on choisit moins un sermon du XVIIIᵉ pour sa provenance qu’en raison d’une enchère repère repérée la veille ; on privilégie le format qui se photographie bien, la pièce dont le titre se « vend » en dix mots.

Viennent ensuite les micro-stratégies de culbute : acheter un lot pour « diluer le prix unitaire », démembrer une série pour en revendre les volumes « stratégiques », cannibaliser un frontispice pour « valoriser » un exemplaire médiocre. La fabrique du bénéfice emporte la fabrique de l’exemplaire : la bibliothèque sert d’atelier de recomposition marchande.

Conséquence clinique : l’amnésie de lecture s’accélère. Le sujet sait son prix d’entrée mais oublie son sujet. Il parle d’un Molière comme d’un ticket, d’un livre d’heures comme d’un spread. Au bout de quelques mois d’invendu, survient l’ajustement cognitif : la notice se réécrit, la provenance s’enrichit, la « rareté » s’affirme. La culbute espérée devient croyance ; la croyance, diagnostic aggravant.

Traitement spécifique : imposer une période de latence de jouissance (interdiction de revente avant 24 mois), assortie d’une acquisition blanche par trimestre (un achat dont le prix est volontairement oublié, la lecture seule servant de justification). Lorsque le patient parvient à citer deux pages d’un volume qu’il comptait « retourner vite », l’IGLI considère le pronostic brièvement favorable.

Rapport au prix : étude symbolique

Le prix, dans ces affections, cesse d’être une donnée marchande. Il devient signe d’amour et instrument de domination. Fixer haut, c’est affirmer la noblesse du livre ; baisser, c’est s’humilier.

Le patient interprète tout marchandage comme une insulte personnelle.

L’offre d’un acheteur n’est plus un chiffre, mais un jugement moral.

Certains refusent obstinément de vendre à un libraire professionnel, de peur que celui-ci ne réalise une marge. Ils préfèrent céder à perte à un inconnu.

Conséquences psychologiques et sociales

Le trouble provoque une désorientation identitaire : le sujet ne sait plus s’il est collectionneur ou commerçant. Dans les conversations mondaines, il alterne entre : « J’ai acquis » et « J’ai vendu », selon ce qui lui paraît le plus noble. Ses amis ne savent jamais s’il faut le féliciter ou le consoler.

L’obsession marchande contamine tout. Au dîner, il parle des tarifs postaux ; à la messe, il médite sur les commissions PayPal. Sa maison devient entrepôt, son courrier : service après-vente. Les cartons d’expédition envahissent le salon, le papier bulle remplace les nappes.

Avec le temps, la mémoire du contenu s’efface. Il oublie ce qu’il a lu, se souvient seulement de ce qu’il a acheté. Il ne pense plus en titres, mais en prix d’acquisition. L’IGLI qualifie ce stade terminal de mémoire comptable substitutive.

Traitement proposé

Le protocole thérapeutique consiste à réhabituer le sujet à la gratuité. On lui prescrit des séjours prolongés dans les bibliothèques publiques, où aucun volume n’est à vendre. On l’invite à fréquenter des cercles de lecture où l’on discute des textes plutôt que des cotes.

Des exercices de manipulation de fac-similés sans valeur ont également montré leur efficacité : ils rééduquent le toucher à l’absence de profit.

Des thérapies de substitution sont à l’essai :

– Le troc raisonné, échange sans monnaie ;

– La lecture dirigée, qui oblige à parler du contenu ;

– La cure d’oubli des prix, où le patient recouvre ses étiquettes d’un papier blanc pour se désintoxiquer visuellement.

Les rechutes demeurent fréquentes. Une simple notification « Vous avez un acheteur potentiel » suffit parfois à raviver la fièvre. Dans les cas extrêmes, une reconversion encadrée en brocanteur généraliste permet de détourner la compulsion : le malade vend alors des bibelots, mais épargne enfin ses livres.

Conclusion

Le syndrome de conversion bibliocommerciale illustre jusqu’où peut aller la confusion entre passion et profit. En voulant rentabiliser son plaisir, le sujet se condamne à le dissoudre : il perd la pureté du collectionneur sans acquérir l’instinct du marchand.

Il n’est ni libraire, ni bibliophile ; il erre entre les deux, dans ce no man’s land mental où le prix devient la seule lecture.

Ainsi l’IGLI enregistre-t-elle ce trouble comme pathologie distincte, et l’inscrit à son répertoire des affections modernes. Car il faut bien que quelqu’un veille, dans ce monde d’illusions, à maintenir la frontière fragile entre la boutique et la bibliothèque.

Cote : Dossiers cliniques de l’IGLI, n° 2, cote IGLI-DC2/189.

Observation post-diagnostique : le sujet lyonnais, après traitement, n’a plus vendu de livre. Il se consacre désormais à des estimations gratuites, ce qui, selon les critères de l’Institut, constitue une rémission partielle.

Excellent…

bonjour,

il faudrait également rappeler les cas réussis de bibliophiles reconvertis en libraires, à commencer par le regretté Pierre Brillard – et bien d’autres.

Et aussi séparer le pseudo-libraire décrit, du bibliophile avisé qui revend certaines de ses acquisitions pour améliorer sa bibliothèque.

Personnellement je ne me situe dans aucune de ces catégories – même si je devrais bien me mettre à revendre certains livres qui, au fil des ans, ne sont plus au cœur de mes intérêts (bibliophiliques, pas financiers 🙂 ).

Bonjour,

L’achat en double, voire en triple exemplaire d’un volume, appartient-il aux premiers symptômes de la maladie ? Il est parfois couvert par l’excuse de la bonne affaire, ou celle de mettre entre de bonnes mains ce qui est ignoré et négligé.

Pathologie de la conservation ?